JESUS KOMMT WIEDER

Abbildung 1 Kaum ein anderes Naturphänomen beeindruckt so stark wie der Blitz und der darauf folgende Donner. Heftiges Gewitter über der Insel Thassos. Der Blitz leuchtet über der Ägäis. Der Mensch zuckt zusammen bei dem ohrenbetäubendem Donnerrollen und die Worte von Jesus kommen in Erinnerung: „Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.“ (Lk 17,24). Foto von Joela Schüle August 2020

Bibelstudie über die Wiederkunft von Jesus in Macht und Herrlichkeit

Vorwort

Für die Beschäftigung mit diesem Thema können folgende Gründe angeführt werden:

- Jesus hat oft über sein Wiederkommen gesprochen und die Apostel haben sehr viel darüber geschrieben. Wie viel dringlicher ist diese Thematik heute, weil wir diesem Ereignis zeitlich näher stehen als je zuvor.

- Die Gläubigen sollten wenigstens wissen, was es im Neuen Testament in Bezug auf die Wiederkunft Jesu eindeutig zu verstehen gibt. Es gibt zwar einige Stellen, über die es unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Es ist jedoch nicht das Ziel dieser Bibelarbeit auf die spezifischen, unklaren Stellen einzugehen.

- Damit die Gläubigen an Christus diese Zeit nutzen, um bei der Wiederkunft Jesu in einem guten, geistlichen Stand angetroffen zu werden.

- Für die, welche an Christus noch nicht glauben, damit sie ihre Beziehung zu Gott rechtzeitig ordnen.

- Nicht zuletzt auch aus emotionalen Empfindungen, damit ist gemeint die Vorfreude und die Sehnsucht, Jesus zu sehen und mit ihm als unserem Retter und Erlöser die Ewigkeit zu verbringen.

Einleitung

Jesus sprach sehr viel über die Tatsache sowie die Begleitumstände seines Wiederkommens. Dabei machte er oft direkte Aussagen, oder er beschrieb verschiedene Aspekte seines Kommens in Gleichnissen und Bildern. Die vier Evangelien sind eine wahre Fundgrube zur Erschließung dieses großen Themas. Auch in allen übrigen neutestamentlichen Schriften wird“ dieses Thema aufgegriffen und detailliert behandelt. Jesus versprach wiederzukommen. Am Vorabend seines Leidens sagte Jesus zu seinen Jüngern:

Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich! Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe euch die Stätte zu bereiten, so komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. (Joh 14,1-3).

Folgende Aspekte werden hier betont:

- Im Hause Gottes gibt es viel Platz zum wohnen (bleiben). (Hebr 11,16:“ „denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet„).

- Obwohl es im Vaterhaus genug Wohnraum gibt, geht Jesus hin um die Stätte für seine Jünger vorzubereiten, was er damit meinte ist nicht eindeutig zu verstehen.

Er kommt wieder und holt die Seinen zu sich (Joh 17,24: damit sie seine Herrlichkeit sehen).

1. Ein erster Überblick über die Ereignisse bis zum Ende der Weltzeit

In diesem Abschnitt gehen wir insbesondere auf die Texte der vier Evangelien ein, denn diese Aussagen stammen alle aus dem Munde von Jesus.

1.1 Faszination Tempel

In den Jahren 520-516 v.Chr. wurde unter der Leitung von Serubbabel, dem Statthalter von Judäa und Jeschua, dem Hohenpriester, der nachexilische Tempel aufgebaut. Unterstützt wurden sie durch die Propheten des Herrn Sacharia und Haggai.

Abbildung 2 Modell des so genannten Herodianischen Tempels auf dem Gelände des Holy Land Hotels in Jerusalem (Foto: April 1986).

Herodes der Große (37-1 v.Chr.) erweiterte diesen Tempel und baute ihn prachtvoll aus. Daher wird er auch als Herodianischer Tempel bezeichnet. Laut Aussage der Pharisäer wurde daran seit 46 Jahren gebaut (Joh 2,20). Er zählte zu den prachtvollsten Tempeln jener Zeit. Seit seinem zwölften Lebensjahr war Jesus mit diesem Tempel vertraut (Lk 2,47). Noch während der Passionswoche des Jahres 33, nachdem Jesus alle seine Reden an das Volk vollendet hatte, verließ er den Tempel (Mt 24,1; Mk 13,1). Diesen Tempel, den er als „das Haus meines Vaters“ bezeichnete und in dem er so oft und machtvoll lehrte, wird er wohl nicht mehr betreten. Während er sich nun von diesem prachtvollen Tempel distanziert, sind seine Jünger von der äußeren Pracht dieses Bauwerkes fasziniert.

So schreibt der Ev. Matthäus: „Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg; und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen.“

Der Ev. Lukas ergänzt: „Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei„.

Der Ev. Markus ergänzt: „Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude!“

Wie sehr waren die Jünger noch auf das Äußere gerichtet. Doch das, was vor Augen ist, verdeckt häufig den Blick in das Innere, den wahren Zustand der Herzen von Menschen. Aus den Worten von Jesus entnehmen wir, dass in der Führung Korruption herrschte (Joh 2,16).

Jesus nimmt die Hinweise der Jünger zum Anlass und eröffnet ein gewaltiges Thema. Lesen wir die Aufzeichnungen der drei synoptischen Evangelisten.

Matthäus: „Er aber antwortete und sprach zu ihnen: „Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.“

Lukas: „Diese Dinge, die ihr seht: Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird.“

Markus: „Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird.“

Wir können uns vorstellen, wie schockiert die Jünger sein mussten bei dieser Ankündigung. Dass es sie sehr beschäftigte und nicht mehr losließ, geht aus ihrem Nachfragen deutlich hervor. Dann folgt die berühmte ölbergrede von Jesus, die wiederum die drei Evangelisten festgehalten haben.

Matthäus: „Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?“ (Mt 24,1-3).

Lukas: „Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird denn dies sein, und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll?“ (Lk 21,5-7).

Markus: „Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenübersaß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird das sein, und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll?“ (Mk 13,1-4).

Schauen wir uns die Fragen der Jünger genauer an. Sie wollen wissen:

- Frage: Wann die Zerstörung des Tempels (und der Stadt) sein wird und welche Zeichen diesem Ereignis vorangehen werden?

- Frage; Wann das Ende der Weltzeit sein wird und welche Zeichen seiner Ankunft vorangehen werden?

Zu beiden Ereignissen hat Jesus bereits bei einer früheren Gelegenheit etwas gesagt. In Bezug auf das Weltende in zwei Gleichnissen (Mt 13,36-43; 44-49). In Bezug auf die Zerstörung Jerusalems (Tempel mit eingeschlossen) bei seinem Einzug in die Stadt (Lk 19,41-44).

1.2 Jesus gibt einen ersten Überblick bis zum Weltende

Beim Lesen der entsprechenden Texte stellen wir fest, dass Jesus zunächst auf die zweite Frage der Jünger eingeht indem er einen ersten Überblick bis zum Weltende gibt (Mt 24,4-14; Mk 13,4-13; Lk 21,7-19).

Matthäus: „Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele verführen“ (Mt 24,5; ähnlich auch Mk 13,6-7). Lukas: „Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin’s, und die Zeit ist nahe gekommen! Geht ihnen nicht nach!“ (Lk 21,8).

Dieses Zeichen wird zunächst im jüdischen Kontext erkennbar sein. Denn die Verwerfung von Jesus als Messias Israels, rief viele selbsternannte Messiasse auf den Plan, wodurch viele aus dem jüdischen Volk ihnen anhingen. Bis zur Zerstörung der Stadt (70 n.Chr.) und auch noch nach dem Aufstand unter Bar-Kochba (135 n.Chr.) gab es einige (Apg 5,36). Und bis heute steigt die Zahl der falschen Messiasse nicht nur im Judentum. Durch deren Auftreten werden viele verführt. Es ist eine traurige Tatsache, dass gerade unter der jüdischen Bevölkerung ein großer Teil verführt wurde zum Leidwesen des Volkes. Die Aufforderung von Jesus an seine Nachfolger lautete: „Hört nicht auf sie, folgt ihnen nicht nach“. Dieses Verführungszeichen wird zunehmen bis zur Wiederkunft von Jesus.

Matthäus: „Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.“ (Mt 24,6; ähnlich auch Mk 13,8)). Lukas: „Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hört, erschreckt nicht.“ Die Worte von Jesus fordern die Gläubigen auf, sich nicht erschüttern zu lassen, nicht in Panik zu geraten. Folgende Aussage will uns nicht so recht passen: „denn es muss geschehen„. Gut möglich, dass Jesus zunächst an die Aufstände der Juden denkt und an die darauf folgenden Kriege mit den Römern. Es kann sich aber auch um eine Aussage handeln, die allgemeine Gültigkeit hat. Worauf Jesus jedoch deutlich hinweist ist, wie sich dabei seine Jünger zu verhalten haben. Und noch eine bemerkenswerte Aussage macht er, die leicht übersehen wird: „aber das Ende ist noch nicht da“ . Der gr. Begriff `telos` meint in diesem Falle das Weltende, so auch in Mt 24,14; Mk 13,7; Lk 21,9; 1Kor 15,24; 1Petr 4,7. In anderen Texten weißt er auch auf das Lebensende eines Menschen hin. (Mt 24,13). Das griechische verneinende Wörtchen `oupo` meint: noch nicht, keineswegs. Mit dieser Aussage will Jesus seine Jünger zum geduldigen Ausharren ermutigen. (Mt 24,6; Mk 13,9; Lk 21,8). Möglich ist auch, dass Jesus die Jünger vor einer euphorischen Naherwartung warnte, die sich trotzdem einstellte (Apg 1,6; 2Thes 2,1ff).

Matthäus: „Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich,“ (Mt 24,7; ähnlich auch Mk und Lk).

Was Jesus hier sagt, ist nicht einfach eine Wiederholung des Vorhergehenden, sondern eine Steigerung. Natürlich gab es dies auch schon zur Zeit vor Christus, doch mit dem Bevölkerungswachstum nahmen diese Kriege sehr große Dimensionen an. Dazu setzen sich die Königreiche der Welt von vielen Nationen zusammen. Die zwei Weltkriege des 20. Jh. belegen die Worte von Jesus.

Matthäus: „Und es werden Hungersnöte (Lk ergänzt: und Seuchen) und Erdbeben (Lk: große Erdbeben) da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.“ (Mt 24,7-8; ähnlich auch Mk).

Hungersnöte und Seuchen haben verschiedene Ursachen. Es können Naturereignisse sein wie Dürreperioden oder auch Erdbeben (1Mose 41,31; 1Kön 8,1.37; Amos 1,1; Sach 14,5)). Doch häufig sind sie Folgen von Kriegen. Ja, Erdbeben gab es schon vor Christus, doch in unserer Zeit nehmen sie zu. Heute zählt man jährlich über einhunderttausend kleinere und größere Erdbeben weltweit. Ebenso nimmt die Zahl der Vulkanausbrüche zu mit verheerenden Folgen. Noch mal zieht Jesus Zwischenbilanz und beschreibt diese Entwicklungen mit den Worten: „Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.“. Hier wird von Jesus der Vergleich zu den Geburtswehen einer Frau gebraucht, die wellenartig immer intensiver werden (1Thes 5,3).

Lukas: „Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen.“ (Lk 21,11).

Der gr. Begriff `fob¢thra` könnte man auch mit `fürchterliche, also `Furcht und Schrecken erregende Dinge` wiedergeben. Ob Jesus mit der Aussage “ vom Himmel her große Zeichen geschehen“ das Gleiche meint wie später in Matthäus 24,29: als gewaltige Naturereignisse?

Matthäus: „Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen.“ (Mt 24,9). Lk ergänzt: „Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden; und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft, und ihr werdet euer Leben (gr. Psychas – Seelen) gewinnen.“ (Lk 21,12-19; 9,24).

Dies begann mit der Verfolgung der ersten Gemeindegeneration und setzt sich bis heute fort. Es kommt zu Verrat und Auslieferung in Bedrängnisse, ja sogar getötet werden Gläubige und gehasst von allen Völkern. Matthäus ergänzt: „Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen.“ (Mt 24,10). Alle diese Aussagen haben sich unzählige Male erfüllt.

Matthäus: „und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit (gr. anomia) überhandnimmt, wird die Liebe der Vielen erkalten.“ (Mt 24,11-12).

Ist dies bereits Abfall vom Glauben? Etwa sechzig Jahre später macht Jesus der Gemeinde in Laodizäa diesen Vorwurf (Offb 3,17). Gesetzlosigkeit meint in ihrer Ausdehnung Anarchie. Und nun macht Jesus wieder eine wichtige Zwischenaussage: „wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.“ (Mt 24,13). Hier kann `Ende-telos` sich auch auf das treue Ausharren bis zum Lebensende verstanden werden.

Matthäus: „Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis (gr. oikoumen¢ – bewohnte Erde), allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.“ (Mt 24,14).

Welch eine Aussicht für die Völker! Alle bekommen die Möglichkeit zur Rettung. Aber auch welch ein Auftrag an die Nachfolger von Jesus, seine Gemeinde! Und nun gibt Jesus seinen Jüngern die Antwort auf die Frage nach dem wann? Das gr. `tote – dann`, hier als Zeitangabe, bedeutet: danach kommt das Ende (Mt 24,14; 24,3; 1Kor 15,24). Das Ende, die Vollendung von diesem Zeitalter ist demnach nicht an ein Datum gebunden, sondern an den Umstand, bis das Evangelium vom Reich Gottes allen Nationen verkündigt sein würde. Damit hat Jesus seinen Jüngern in einem ersten einprägsamen überblick eine Antwort auf deren zweite Doppelfrage gegeben. Diese von Jesus beschriebenen Ereignisse sollten als Zeichen gesehen werden in der Zeitspanne bis zum Weltende, dem Abschluss des jetzigen Zeitalters.

1.3 Das Gericht am Hause Gottes

Ab Matthäus 24,15; Mk 13,14; Lk 21,20 geht Jesus auf die erste Frage der Jünger ein. „Lehrer, wann wird denn dies sein, und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll?“ (Lk 21,7). Diese erste Frage (die eigentlich eine Doppelfrage ist) bezog sich auf die Ankündigung von Jesus über die Zerstörung Jerusalems samt dem Tempel. Dieses Thema ist so sehr verflochten mit dem Thema die Wiederkunft Jesu, dass es hier nicht ausgespart werden soll. Dazu enthält es deutliche Parallelen zum Thema die Wiederkunft Jesu. In seiner Antwort setzt Jesus den Schwerpunkt auf die Vorzeichen und beantwortet damit wenn auch indirekt die Frage nach dem: wann wird Jerusalem zerstört.

Matthäus: „Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel (Daniel 9,24-27; 11,31; 12,11) „wer das liest, der merke auf!“ (Mt 24,15; ähnlich auch Mk 13,14). Jesus verweist auf die Prophezeiung durch Daniel und fordert zum Nachlesen auf und darauf zu achten. Doch was meint er mit der Formulierung `Gräuel der Verwüstung`? Hier einige Beobachtungen:

Das Wort Gräuel kommt in den verschiedenen Textzusammenhängen mehr als 140 Mal vor. Und beschreibt immer eine negative Beurteilung einer Sache oder Handlung. Die Sache oder Handlung ist abscheulich oder ekelhaft, weil sie beschmutzt und entheiligt.

Die gr. Formulierung `bdelygma t¢s er¢moseös – Gräuel der Verwüstung` kommt sowohl in Mt 24,15 als auch in Mk 13,14 vor. Die gleiche Formulierung (Gräuel der Verwüstung) finden wir auch in Dan 11,31 und 12,11. Dort seht geschrieben: „Und Streitkräfte von ihm werden dastehen; und sie werden das Heiligtum, die Bergfestung entweihen und werden das regelmäßige „‚Opfer“‚ abschaffen und den verwüstenden Gräuel (LXX: Gräuel der Verwüstung) aufstellen.“ ähnlich auch in Dan 12,11: „Und von der Zeit an, in der das regelmäßige „‚Opfer“‚ abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel(LXX: Gräuel der Verwüstung) einzusetzen, sind es 1 290 Tage.“

Oder weist Jesus auf die Prophezeiung in Dan 9,27 hin? Dort steht: „Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln „‚kommt“‚ ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.“

Die Prophezeiungen in Dan 10 und 11 enthalten Detailinformationen, welche sich zunächst auf die Periode der griechischen Herrschaft beziehen. Bereits unter Antiochus Epiphanes IV (167-164 v.Chr.) wurde der Tempel in Jerusalem entweiht und das tägliche Opfer aufgehoben. Ob Jesus indirekt daran erinnert? Oder liegt es da nicht näher, dass er die im Jahre 70 eingetroffene Zerstörung des Tempels gemeint hat, immerhin haben seine Jünger danach gefragt. Um welche Gräuel der Verwüstung kann es sich handeln?

Anmerkung: Einige übersetzen mit „Gräuelbild der Verwüstung“, doch das Detail mit dem (Bild) fehlt in allen griechischen Texten. Gräuel ist der Verwüstung zugeordnet.

Doch auch die römischen Standarten (Banner) galten den Juden ebenfalls als Gräuel im Umfeld der heiligen Stätten.

Im Jahre 66 kam es dann zum jüdischen Aufstand. Einer der Gründe war die Provokation seitens des römischen Statthalters Florus, der den Tempelschatz plünderte.

Im Text des Ev. Lukas (21,20) in dem Jesus auf dieselbe Frage der Jünger eingeht, gibt er die Erklärung dazu. „Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist.“ (Lk 21,20). Durch den Begriff `Verwüstung` ist der Bezug zu der bevorstehenden Zerstörung Jerusalems samt dem Tempel deutlich erkennbar. Denken wir auch an die Schändung des Tempels durch die Römer, an die Entwendung der vorhandenen Tempelgeräte. Und damit ist auch der Tempelbetrieb zu Ende gegangen.

Doch die eigentlichen `Gräuel die zur Verwüstung der Heiligen Stätten führten, sind die Gräuel in Israel selbst zu finden (Mt 21,13). Jesus wirft der Führung Israels vor: „Ihr aber habt es (das Haus meines Vaters) zu einer Räuberhöhle gemacht.“ (Mt 21,13). Parallelen zu der Verunreinigung des Heiligtums finden sich bereits in der Zeit vor der ersten Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 v.Chr. (Hes 8,1-9).

Verstärkt wird dies noch durch die Tatsache, dass auch nach dem Tod von Jesus das Blutvergießen der Heiligen in dieser Stadt fortgesetzt wurde (Lk 11,51; Apg 7,59; 12,2; 8,1). ähnliches geschah auch vor der ersten Zerstörung des Tempels (Jer 44,22; Hes 33,29). Das Gräuliche ging immer zuerst von den Bewohnern der Stadt Jerusalems aus ( (Mt 23,13-29; Lk 13,34). Doch auch der offene Kampf um die Macht der innerjüdischen Gruppierungen um den Tempelbezirk (66-70) kostete vielen im eigenen Volk das Leben.

Dann sagt Jesus im Detail, was die Jünger (die sich zu der Zeit in Jerusalem und Judäa befinden werden) zu tun haben.

„Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen; und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen.“ (Mt 24,16-18; ähnlich auch Mk 13,14ff). Lukas ergänzt: „Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist.“ (Lk 21,22; vgl. dazu auch 5Mose 28,64; Dan 9,24-27;). Ebenso Lk 19,43-44: „Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem andern lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist.“

Beim Herannahen der feindlichen Heere flüchteten die Menschen zu ihrem Schutz in die befestigte Stadt Jerusalem. Jesus fordert seine Nachfolger auf das Umgekehrte zu tun.

„Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen!“ (Mt 24,19).

Während der Belagerung Jerusalems durch die Römer herrschte große Hungersnot in der Stadt, dies bekamen Jene Frauen besonders zu spüren.

„Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat.“ (Mt 24,20).

Am Sabbat wegen Einschränkungen beim Reisen, im Winter musste mit ungünstigen Wetterbedingungen gerechnet werden. Durch Wachsamkeit und Bitte im Gebet zu Gott, können die Gläubigen auf den Fluchtverlauf Einfluss nehmen. Dies geschah auch, denn die politischen Veränderungen in Rom veranlassten den römischen Befehlshaber Vespasian im Jahre 68 n.Chr. die Belagerung Jerusalems vorübergehend aufzuheben. In der Zeit konnten die verbliebenen Gläubigen an Jesus aus der Stadt fliehen. Herodes Agrippa II (50-100 n.Chr.) gewährte ihnen in seinem Herrschaftsbereich östlich des Jordans Zuflucht (Apg 26,1ff).

Anmerkung: Einige Aspekte aus dieser Periode werden in ähnlicher Weise von Bedeutung sein am Tage des Menschensohnes (siehe Lk 17,29ff).

Und Jesus fährt fort: „Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.“ (Mt 24,21; ähnlich auch Mk). Die Ergänzung bei Lukas bringt auch etwas mehr Licht in die verkürzte Aussage bei Matthäus und Markus. „Denn es wird große Not auf Erden (im Land) sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.“ (Lk 21,23-24; lies auch 1Thes 2,15-16). Offensichtlich hat der Ev. Lukas den Schwerpunkt auf die große Not, welche das jüdische Volk treffen wird, gelegt. In den Texten der Ev. Matthäus und Markus steht die große Bedrängnis auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus.

Die große Bedrängnis, große Trübsal oder große Not von der Jesus hier spricht, erstreckte sich nach dem lukanischen Text zunächst auf das jüdische Volk im Lande. Die jüdische Bevölkerung in Jerusalem und Umgebung (auch in Galiläa) hat es voll getroffen. Diese große Bedrängnis erstreckte sich aber nicht nur partiell auf die schrecklichen Ereignisse während der Belagerung und Eroberung der Stadt Jerusalem, sondern umfasste auch die nachfolgenden Leiden durch Schwert, Gefangenschaft, Versklavung und Zerstreuung unter den Völkern der Welt. Die schwerwiegende Aussage von Jesus, dass es solche Trübsal (im Volk Israel) noch nicht gegeben hat, ist nicht schwer nachzuvollziehen. Dass es jedoch solche Trübsal nicht mehr geben wird, ist im Blick auf Holocaust schwer nachvollziehbar. Doch Jesus konnte sich nicht geirrt haben. Dazu folgende Überlegung: Man sehe die große Trübsal als eine lange Periode an, denn alle nachfolgenden Bedrängnisse des jüdischen Volkes in der Diaspora (einschließlich Holocaust) sind letztlich Folgen der Zerstörung Jerusalems. Dass seit der Rückkehr der Juden in das Land ihrer Väter 1882 und seit Staatsgründung im Jahre 1948 eine sichtbare und spürbare Erleichterung eingetreten ist, liegt auf der Hand. Ob jedoch damit die Zeiten der Nationen bereits erfüllt sind ist fraglich. Denn der Tempelbereich, die heiligste Stätte des Judentums, ist nach wie vor von einem anderen Volk mit einer antigöttlichen Religion und deren Heiligtümern besetzt.

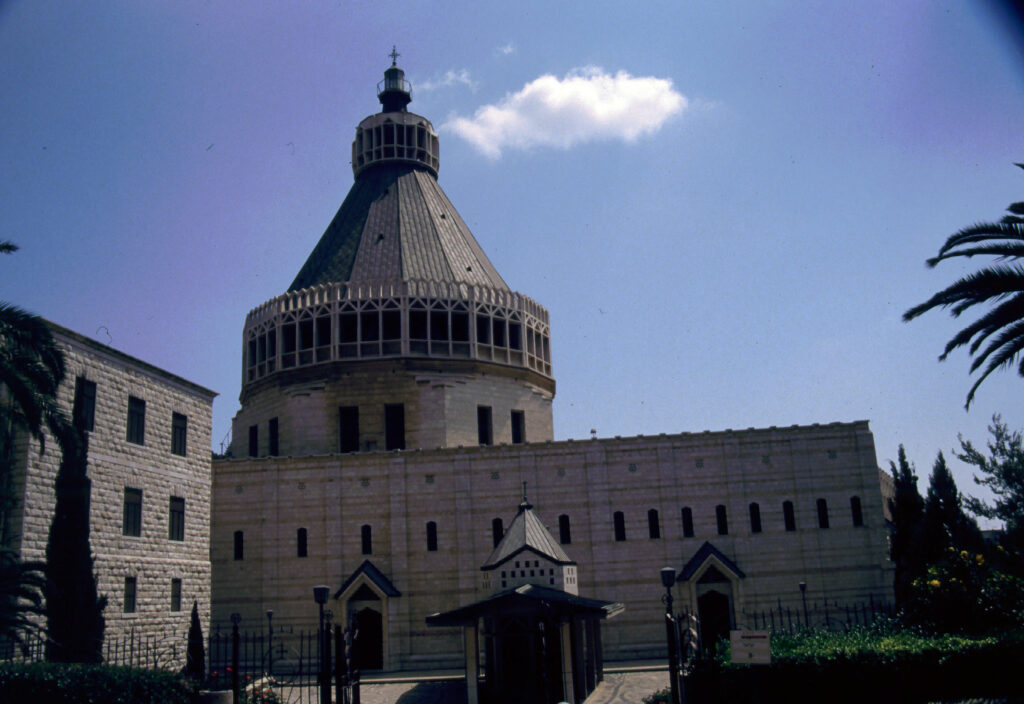

Abbildung 3 Seit dem Jahre 70 n.Chr. ist der Tempel in Jerusalem nicht mehr existent. Nach dem Bar-Kochba Aufstand im Jahre 135 n.Chr. ließ Kaiser Hadrian auf dem zerstörtem Tempelgelände ein Zeus Heiligtum errichten. Damit entheiligte er diese Stätte zusätzlich. Seit dem 7.Jh. steht an dessen Stelle der so genannte Felsendom und im südlichen Teil des Tempelgeländes steht die große Al-Aqsa Moschee. Inzwischen wurde auf diesem Gelände eine weitere Moschee gebaut. (Foto: Juli 1994).

Noch ein Hinweis zu der Aussage von Jesus: „bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind“ (Lk 21,22b). Für `Zeiten steht im gr. Text nicht `chronous`, sondern `kairous`. Mit diesem Begriff werden nicht Zeitpunkte markiert, sondern auf Zeitinhalte hingewiesen. Und diese Inhalte und Prozesse scheinen noch nicht ganz erfüllt zu sein. Jesus fährt fort:

„Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch (wörtl: Fleisch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.“ (Mt 24,22).

Dies ist eine der am schwierigsten zu verstehende Aussage von Jesus in diesem Text. Die Formulierung `wenn diese Tage (gemeint sind die Tage der großen Bedrängnis) nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch (Fleisch) gerettet werden`. Natürlich kann man da zunächst an die Verkürzung der Not während der Belagerung von Jerusalem, die ja zu Gunsten der Gläubigen unterbrochen wurde, denken. Und ebenso auch an die Begrenzung der Bedrängnis vor seiner Wiederkunft. Was mit Sicherheit gemeint sein kann ist: Wegen der Auserwählten setzt Gott Grenzen. Eine Begrenzung des Ausmaßes und der Intensität der Bedrängnisse. Das kann sich sowohl auf das Globale als auch das individuelle beziehen (Hiob; 1Kor 10,13; 1Kor 10,13; Offb 3,10). Da Bedrängnisse allen Gläubigen verordnet sind, kann sich `große Bedrängnis` damals auf das gesamte jüdische Volk bezogen haben und am Ende der Zeit wird es über die gesamte noch lebende Generation ausgedehnt werden (Offb ; 20,7-9).

2. Begriffe und Bezeichnungen, mit denen das Kommen von Jesus beschrieben wird

Hier machen wir uns mit Begriffen und Bezeichnungen vertraut, welche die Wiederkunft von Jesus beschreiben. Sie alle ergänzen einander.

2.1 Die Ankunft von Jesus Christus

Die Ankunft, gr. `parousia`. Dieser Begriff kommt mindestens 16 Mal im Zusammenhang der Wiederkunft von Jesus vor. Der Begriff meint aber nicht nur den Punkt des Ankommens, sondern auch das anschließende `da sein`, die Anwesenheit, das gegenwärtig sein. So der Zusammenhang in 1Kor 16,17: „Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt.“ (ähnlich auch in 2Kor 7,6-7; 10,10; Phil 1,26; 2,12). Mit diesem Begriff wird auch das erste Ankommen und Anwesenheit von Jesus beschrieben (Apg 7,52; 2Petr 1,16). Der Kontext macht klar, von wessen Ankunft die Rede ist.

- Mt 24,3: „was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters (synteleias tou aiönos)?“ Meinten die Jünger mit dieser Doppelfrage, dass bei der Ankunft von Jesus auch das Ende dieses Zeitalters sein wird, oder dachten sie an zwei verschiedene Ereignisse? Wie auch immer ihr Verständnis bis dahin war, für Jesus gibt es das `Jetzige` und das `Zukünftige` Zeitalter` (Mt 12,32; Mk 10,30; Lk 18,30). Den Zugang zu den Fragen der Jünger finden wir meistens in den Antworten des Herrn selbst. Und in der Tat, Jesus geht sehr detailliert auf ihre Fragen ein (siehe 1. Abschnitt)

- Mt 24,27: „Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.“ Es blitzt nur bei Gewitter. Beim Anblick des aufziehenden Gewitters ist Blitz zu erwarten. Doch niemand kann den Augenblick des Blitzes voraussagen. Durch diese Bildersprache aus der Natur macht Jesus deutlich, dass seine Ankunft plötzlich, unerwartet und schnell sein wird.

3+4. Mt 24,37-39“: „Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren: – sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte -, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.“ Die Menschen zu Noahs Zeiten achteten nicht darauf, was Noah tat und sagte. Sie gingen den alltäglichen Beschäftigungen nach. So ähnlich sagt Jesus, wird es auch vor und bei seiner Ankunft sein. Das Interesse der Vielen ist auf alles Mögliche ausgerichtet, nur nicht auf Gott und die Zeichen der Zeit. Wie der Vergleich zur Zeit Noahs zeigt, werden auch die Gläubigen bei der Ankunft von Jesus gesichert sein

- 1Kor 15,23: „Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft.“Durch den Kontext wird deutlich, dass der Ap. Paulus hier nur von der Auferweckung der verstorbenen Gläubigen schreibt. Dies nehmen manche Ausleger zum Anlass, dass die Auferweckung der nicht Gläubigen später beim Gericht stattfinden wird. Doch dann müsste Jesus noch zweimal kommen. Oder es müsste zwei voneinander getrennte Auferstehungen geben.

- 1Thes 2,19: „Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz – nicht auch ihr? – vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft?“ Der Ap. Paulus freut sich im voraus auf die Ankunft von Jesus, bei der die Auswirkungen seines Dienstes und die seiner Mitarbeiter offenbart werden. Indirekt ist dadurch auch ein Wiedererkennen angedeutet.

- 1Thes 3,13: „um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.“ Auch der Dienst des Apostels durch seine Briefe trägt zur Stärkung im Glauben und tadelloser Lebensführung der Gläubigen bei. Und dies alles im Hinblick auf das Kommen von Jesus. Doch was meint der Apostel: „mit allen seinen Heiligen“, sind es die bereits entschlafenen Gläubigen oder die Engel? An anderen neun Stellen sind es ausdrücklich Engel, die Jesus bei seiner Wiederkunft begleiten (Mt 13,41; 16,27; 24,31; 25,31; Mk 8,38; 13,27; Lk 9,26; 1Thes 4,16; 2Thes 1,7). Ihr Dienst besteht darin, die Gläubigen zu sammeln, auch die Entschlafenen.

- 1Thes 4,15: „Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden.“ Auch hier spricht der Apostel nur von den Gläubigen, darum kann der Eindruck entstehen, dass die anderen zu einem späteren Zeitpunkt auferweckt werden. Doch dies würde der Aussage von Jesus aus Joh 5,28-29 klar entgegenstehen, wonach sowohl die Gutes getan haben und die das Böse verübt haben gleichzeitig auferstehen werden (ähnlich auch Mt 13,41; 13,48-49; 25,31ff).

- 1Thes 5,23: „Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus!“ Völlige Heiligung, Hingabe, ganz dem Herrn zu gehören, ist das Ziel Gottes in Jesus Christus. Und auch hier ist der Bezug zu der Ankunft von Jesus deutlich.

- 2Thes 2,1: „Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm,“ Hier ist der Gedanke der Vereinigung mit Jesus (Durch Auferweckung und Entrückung) bei seiner Ankunft hervorgehoben. Doch der Anlass zu folgendem Text ist, das falsche Verständnis der Thessalonicher in Bezug auf die Wiederkunft von Jesus zu korrigieren.

- 2Thes 2,8: „und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft:“ Bei der Ankunft, bzw. Erscheinung von Jesus wird der Gesetzlose (die gesamte feindliche Macht) durch Jesus siegreich und vollständig vernichtet werden.

12+13. Jak 5,7+8: „Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen! Denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen (hat sich genaht). (vgl. mit 1Petr 4,7). Der Aufruf zur Geduld / Langmut ist immer im Kontext zu sehen: es hat alles seine Zeit. Der Schwerpunkt für die Gläubigen ist, dranbleiben, nicht mutlos oder matt werden, durchhalten und dabei das Wiederkommen von Jesus (bei der die Ernte eingefahren wird) im Auge behalten (Mt 13,37-43).

- 2Petr 3,4: „und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an.“ Bereits in der Generation der Apostel gab es Kritiker, Zweifler, Skeptiker und auch Spötter. Petrus hat dadurch einen Anlass, um mehr auf dieses Thema einzugehen. Siehe den folgenden Text.

- 2Petr 3,12: „indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden!“ Dabei kann sich Petrus auf die Aussagen von Jesus aus Matthäus 24,35 stützen: „Himmel und Erde werden vergehen“. Die Auflösung der materiellen Schöpfung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ankunft von Jesus, bzw. sie geht der Ankunft voran. Man bedenke, was dies bedeutet in Bezug darauf, was kommt danach? Wie wir später sehen werden, ist „Der Tag Gottes“ auch der Tag des Herrn Jesu Christi.

- 1Joh 2,28: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft!“ Merken wir, bei seiner Ankunft sind die Gläubigen noch hier. Ankunft ist sozusagen die Überschrift des großen bevorstehenden Ereignisses bei dem Jesus offenbart werden wird. Bei diesem Begriff geht es also um die Enthüllung des Inhaltes, um Jesus selbst und was durch seine Person gewirkt wird. Johannes nennt die Adressaten Kinder, das spricht nicht nur für sein Alter, sondern für seine geistliche Reife und Verantwortung diesen Gläubigen gegenüber. Und die Aufforderung ist wie auch schon bei Jesus in Johannes 15,4-5: „bleibt in mir“. So können sie mit Freude der Ankunft von Jesus entgegen sehen.

2.2 Die Offenbarung von Jesus Christus

Die Offenbarung oder Enthüllung (apokalypsis) Jesu Christi. Dieser Begriff kommt mindestens sechs Mal im Zusammenhang der Wiederkunft von Jesus vor. Aber auch sein erstes Kommen ist eine Offenbarung (1Tim 3,16). Bei seinem ersten Kommen offenbarte er sich als Retter und Erlöser der Welt, obwohl er auch alle anderen Titel in sich trug. Bei seiner Wiederkunft wird er sich offenbaren als König aller Könige und Richter der Welt (Offb 17,14; 19,11-16).

- Lk 17,30: „Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.“ Der Vergleich ist das Geschick von Sodom. Im Kontext beschreibt Jesus weitere Details über die Zeit vor und während seiner Offenbarung und warnt vor der Bindung an materielle Dinge.

- 1Kor 1,7-8: „Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus.“ Der Tag des Herrn Jesus Christus ist der Tag der Offenbarung Jesu Christi.

- 2Thes 1,7: „und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,“ Jesus offenbart sich bei seinem Kommen vom Himmel her. Seine Offenbarung ist öffentlich, er wird von seinen Engeln (himmlische Geistwesen) begleitet.

- 1Petr 1,7: „damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi;“ Auch hier ist der Ausblick nach vorne gerichtet auf das offenbart werden von Jesus

- 1Petr 5,4: „Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen.“ Eine Ermutigung für die treuen Mitarbeiter und Leiter, denn die Krönung ist öffentlich.

- 1Joh 2,28: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft!“ Offenbarung und Ankunft sind Begriffe, durch die verschiedene Aspekte desselben Ereignisses beschrieben werden.

2.3 Die Erscheinung von Jesus Christus

Die Erscheinung (epiphania) Jesu Christi. Dieser Begriff kommt mindestens sechs Mal im Zusammenhang der Wiederkunft von Jesus vor.

- Mt 24,30: „Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen, sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.“ Erscheinen meint sichtbar werden, aus der Verborgenheit heraustreten. Die Wahrnehmung der Realität (alle werden Ihn sehen) wird bei den Menschen, die Jesus abgelehnt hatten, Wehklagen hervorrufen. Das Erscheinen mit „Macht und Herrlichkeit“ sticht immer wieder hervor.

- 2Thes 2,8: „und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft;“ Hier sehen wir, dass die Begriffe Erscheinung und Ankunft von demselben Ereignis handeln, der Wiederkunft von Jesus. Und dabei wird die Macht des Feindes (aller feindlichen Mächte) vernichtet werden.

- 1Tim 6,14: „dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus!“ Die folgenden Verse machen deutlich, dass es zu seiner Zeit (von Gott) bestimmten Zeit geschehen wird. Doch die Aufforderung das Gebot zu bewahren, gilt auch allen weiteren Generationen.

- 2Tim 4,1-2: „Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; …“ Das Richten der Lebenden und Toten weist eindeutig auf den Gerichtstag hin, wenn Jesus Christus erscheinen wird.

- 2Tim 4,8: „fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben.“ Der Hinweis auf jenen Tag, den Tag des Gerichtes, löst bei dem Apostel Freude aus. Denn bei der Erscheinung Jesu erwartet die Treuen der Siegeskranz der Gerechtigkeit.

6. Tit 2,13: „indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten.“ Was für ein Ausblick, was für eine Hoffnung und Erwartung. Eine Erscheinung die alles übertreffen wird, was heilige Menschen Gottes bis dahin sehen durften

2.4 Er kommt (Jesus kommt wieder)

Er kommt – erchetai. Dieses Verb kommt mindestens 20 Mal im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus vor.

- Mt 16,27: „Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.“ Jesus kommt wieder. Er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Er kommt in Begleitung seiner himmlischen Boten (Engel, Geistwesen). Er kommt und wird Gericht halten, bewerten, beurteilen und entsprechend vergelten. Der Kontext macht deutlich, dass es dabei um alle Menschen geht.

- Mt 24,30-31: „Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende.“ Das Zeichen ist Jesus selbst, aber auch die Wolken des Himmels zeichnen das Kommen von Jesus aus (Mt 26,34; Apg 1,11; Offb 1,7). Die Engel versehen ihren Dienst und sammeln alle Auserwählten (Gläubigen). Niemand wird vergessen werden Das Wehklagen bezieht sich auf die, welche die Rettung durch Jesus nicht angenommen haben.

- Mt 24,44: „Deshalb seid auch ihr bereit! Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.“ (so auch Lk 12,40). Jesus kommt unerwartet, daher die Aufforderung zur Wachsamkeit.

- Mt 25,31-32: „Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen; und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken (Ziegen) scheidet.“ Jesus kommt in Begleitung aller Engel und ebenso wird betont, dass alle Nationen vor ihm versammelt werden. Er wird sie voneinander trennen nach seinen Kriterien. Der weitere Text spricht vom öffentlichen Gericht, nachdem die einen von den anderen getrennt worden sind (vgl. Mt 13,36-43).

- Mt 26,64: “ Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch: Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels.“ (so auch Mk 14,62). Die Reihenfolge ist eindeutig. Die Erhöhung in einer Wolke zur Rechten Gottes (Dan 7,13-14; Apg 1,11), danach das Wiederkommen auf den Wolken des Himmels.

- Mk 13,26-27: „Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Damit wird angedeutet, dass die entschlafenen Gläubigen, welche bereits im Paradies Gottes sind, in einem himmlischen Körper auferstehen werden und die hier noch lebenden gläubigen verwandelt und Jesus entgegen gerückt werden.

- Mk 13,35-36: „so wacht nun! Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde.“ Jesus erzählt das Gleichnis, um die Bedeutung des Wachseins, der Bereitschaft auf sein Kommen hervorzuheben.

- Lk 9,26: „Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel.“ Hier ist das mutige Bekenntnis im Blick auf die Wiederkunft von Jesus hervorgehoben.

- Lk 18,8: „Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?“ Jesus sieht die Zukunft realistisch. Doch durch die Geschichte mit der bittenden Witwe, ermutigt er zum Glauben und Vertrauen (dazu 1Tim 6,10.21).

- Lk 21,26-27: „während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit.“

- Joh 14,3: „Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ Diese Aussage machte Jesus am letzten Abend seines irdischen Lebens. Wie trostvoll sind doch die Worte: „Ich komme wieder“, aber nicht um hier zu bleiben, sondern um die Seinen zu sich in seine Herrlichkeit abzuholen.

- Apg 1,11: „siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.“ Das ` so` ist kein geographischer Terminus, sondern der Art und Weise, eben sichtbar und in Wolken (so auch Mt 26,34; Offb 1,7).

- 1Kor 4,5: „So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird! Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott.” (ähnlich auch 1Kor 3,12-14).

- 2Thes 1,10: „wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden.“

- Offb 1,7: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.“ Alle werden ihn bei seinem Kommen sehen.

- Offb 2,25: „Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme!“

- Offb 3,11: „Ich komme bald (schnell). Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme!“

18+19+20. Offb 22,7+12+20: „Und siehe, ich komme bald (schnell). Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt! 12 Siehe, ich komme bald (schnell) und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. 20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald (schnell). Amen[; komm, Herr Jesus!“

Die Bezeichnungen: `Die Ankunft von Jesus; Die Offenbarung von Jesus Christus; Die Erscheinung von Jesus Christus.

Sein Selbstzeugnis: `Ich komme bald / schnell`; `Ich komme wieder`; `Er kommt wieder`; `Wenn der Menschensohn kommt`, weisen auf ein und dasselbe Ereignis hin. Bis dahin haben wir 48 Texte kennen gelernt, in denen dieses große Ereignis unter verschiedenen Aspekten beschrieben wird.

2.5 Der Jüngste / letzte Tag

Der Jüngste / letzte Tag kommt sechs Mal vor und wird von Jesus meistens selbst verwendet. An diesem Tag wird Jesus die entschlafenen Gläubigen auferwecken.

1+2. Joh 6,39-40: „Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“

- Joh 6,44: „Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“

- Joh 6, 54: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ Diese Aussagen von Jesus machen unmissverständlich klar, dass die an Jesus Gläubigen Entschlafenen erst am letzten Tag auferweckt werden. Demnach werden die bis dahin noch lebenden Gläubigen zeitgleich mit jenen verwandelt und dem kommenden Herrn entgegengerückt werden.

- Joh 11,23-24: „Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.“ Martha hatte diese Hoffnung und Gewissheit.

- Joh 12,48: „Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.“ Diese Aussage von Jesus macht deutlich, dass der letzte Tag auch er Gerichtstag ist. Gerichtet, bzw. verurteilt werden die Menschen, welche Jesus abgelehnt haben. Dazu müssen auch diese Menschen zuerst auferweckt werden. Das bedeutet, dass am letzten Tag alle Verstorbenen gleichzeitig auferweckt werden. Die Gläubigen zum ewigen Leben, die Ungläubigen zum Gericht (so auch nach Joh 5,28-29; Offb 11,18).

2.6 Der Tag des Menschensohnes

Der letzte Tag wird auch `Tag des Sohnes des Menschen` genannt und kommt mindestens drei Mal vor:

- Lk 17,24: „Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.“

- Lk 17,30: „Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird.“

- Lk 17,26: „Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen.“ In „den Tagen“ (Plural) bedeutet: vor dem letzten Tag, so der Kontext.

2.7 Des Herrn Tag, der Tag Jesu Christi

Dieser letzte Tag wird auch `des Herrn Tag`, `der Tag Christi` oder: `Christi Jesu` genannt und kommt im Zusammenhang der Wiederkunft von Jesus mindestens sieben Mal vor:

- 1Kor 1,8: „“der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus.“

- 1Kor 5,5: „einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn.“

- 2Kor 1,14: „wie ihr auch uns zum Teil erkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus.“

- Phil 1,6: „Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.“

- Phil 1,10-11: „damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes.“

- 1Thes 5,2-3: „denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit!, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen.“

- 2Thes 2,1-2: „Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.“ Die Ankunft von Jesus markiert auch den Tag des Herrn.

2.8 Der Tag, jener Tag, jene Stunde

Der letzte Tag wird auch `jener Tag` oder einfach `der Tag` oder `jene Stunde` genannt. Mindestens acht Mal kommt diese Bezeichnung vor;

- Mt 7,22: „Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!„

- Mt 24,36: „Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein.“ (Mk 13,32).

- Lk 10,12: „Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt.“

- Lk 17,30-32: „Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. An jenem Tag – wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen; und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau!.“

- Röm 2,16: „an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Christus Jesus.“

- 1Thes 5,4: „Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife.“

- 2Thes 1,9-10: „sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, 10 wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden.“

- 2Tim 4,8: „fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben.“

2.9 Der Tag des Gerichts (das Gericht)

Diese Bezeichnung kommt mindestens 12 Mal vor:

- Mt 10,14-15: „Und wenn jemand euch nicht aufnehmen noch eure Worte hören wird – geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen! Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt.“

- Mt 11,22: „Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch: Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch.“ (Mt 11,24).

- Mt 12,36: „Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts.“

- Apg 17,30-31: „Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle Überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten.“

- 2Tim 4,1: „Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich.“

- 2Tim 4,8: „Im Übrigen ist mir der Kranz der Gerechtigkeit aufbewahrt, den mir der Herr, der gerechte Richter geben wird an jenem Tag, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben.“

- 2Petr 2,9: „der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden.“

- Hebr 9,27: „Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.“

- 2Petr 3,7: „Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.“

- 1Joh 4,17: „Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt.“

- Judas 1,6: „und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt.“ (2Petr 2,4).

2.10 Der Richterstuhl Christi

- Röm 14,10: „Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.“

- 2Kor 5,10: „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“

- Offb 6,15-16: „Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge; und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Der Tag des Zornes ist auch der Tag der Vergeltung und damit der Tag des Gerichtes.

- Offb 20,11: „Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden.“ Dies ist die letzte Beschreibung des Gerichtes im Neuen Testament. Wie es im Detail und in welcher Reihenfolge das Gericht gehalten wird, können wir aus anderen Texten erkennen (Mt 13,36-43; 13,49; 25,31-46 u.a.m.).

In den mehr als achtzig Stellen wird durch viele verschiedene Begriffe und Bezeichnungen das eine große Ereignis des zweiten und damit auch letzten Kommens Jesu beschrieben.

3. Wann und wie kommt der Tag, der Tag des Herrn?

In Bezug auf das `wann` gibt es eine eindeutige und klare Antwort, die von Jesus und den Aposteln sehr oft gegeben wurde. „Aber von dem Tag und der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein mein Vater“ (Mk 13,32). Alle menschliche Versuche, den Zeitpunkt zu ermitteln scheiterten. Und Gott lässt jeden zuschanden werden, der sich anmaßt darüber Auskunft geben zu können. „Denn des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint“ (Lk 12,40). Er, der die Gedanken der Menschen sehen kann, muss es ja wissen.

Nach einer seiner evangelistischen Predigten und dem Aufruf zur Umkehr, macht Petrus eine weitreichende Aussage: „damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist: Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn.“ (Apg 3,20-21). Beachten wir, was Petrus sagt: Jesus bleibt Solange im Himmel, bis alles geschehen (erfüllt) sein wird, was Gott durch die heiligen Propheten vorausgesagt hat.

Auch in Bezug auf das `wie` geben Jesus und die Apostel treffende Antworten: „Aber was die Zeiten und Fristen () betrifft, Brüder, so ist es gar nicht notwendig, dass euch geschrieben wird, denn ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: „Friede und Sicherheit, dann tritt das Verderben plötzlich an sie heran“ (1Thes“ 5,1-3a).

Ein Dieb meldet sich nicht an, er kommt überraschend, unerwartet unauffällig. Jesus verwendet sogar solch ein negatives Geschehen, um damit sein plötzliches Kommen zu veranschaulichen (Offb 3,3; 16,15). Doch für die, welche wachsam sind, wird es keine böse Überraschung werden.

Durch ein weiteres Naturphänomen beschreibt Jesus sein plötzliches Kommen: „Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein“ (Mt 24,27). Auch der Blitz meldet sich nicht vorher an. Den Blitz kann niemand voraussagen, es ist etwas Plötzliches, Unerwartetes.“ Die Vorentladungen benötigen etwa 0,01 s. Die Hauptentladung des Blitzes dauert nur etwa 0,00003 s.

Insgesamt ist es eine große Zahl an Aussagen, welche die Tatsache der plötzlichen, ja sogar unerwarteten Wiederkunft Jesu bezeugen. Auffallend und hilfreich zugleich ist die Aussage von Jesus in Matthäus 24,14: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“

Doch es gibt Hinweise, sogenannte Zeichen der Zeit, welche diesem Tag unmittelbar vorangehen werden, so zum Beispiel:

Die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen (Mt 24,29).

in Mt 24,32-33 sagt Jesus: „An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch: Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.“ Oder Lk 21,28:

„Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“

4. Die zwei Zeitalter

Es ist auffallend, dass Jesus von zwei Zeitaltern spricht, dem Jetzigen und dem Zukünftigen. Das gr. Wort dazu ist `aiönos`. Da Jesus `dieses Zeitalter` immer in der Einzahl verwendet, ist es eingeschränkt auf die Zeitspanne zwischen seinem ersten und zweiten Kommen. Hier einige Beispiele:

- Mt 12,32: „das wird nicht vergeben weder in diesem Zeitalter noch in dem Zukünftigem.

- Mt 13,22: „die Sorgen der Welt (des Zeitalters ersticken das Wort“.

- Mt 13,39-43: „aber die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird’s auch am Ende der Welt (in der Vollendung des Zeitalters) gehen. 41 Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, 42 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 43 Dann werden die Gerechten Leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich.“

- So auch in Mt 13,48b-49: „So wird es auch am Ende der Welt (in der Vollendung des Zeitalters) gehen: Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden.“ In diesen beiden Gleichnissen macht Jesus klar: Erst am Ende werden die Ungerechten von den Gerechten getrennt.

- In Matthäus 24,3 fragt Petrus: ;Was wird das Zeichen sein deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters.“

- Und in Mt 28,20 verspricht Jesus: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“.

Jesus spricht auch von `in dieser Zeit` und für Zeit steht da `kairos`. So in Mk 10,30: „der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit (kairos) Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen – und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben (so auch in Lk 18,30; Eph 1,21).“ In diesem Textzusammenhang wird `in dieser Zeit (kairos)` als Synonym für `dieses Zeitalter` verwendet. (Röm 8,1; 2Kor 6,2).

Auch wenn die Apostel von früheren Zeitaltern in der Mehrzahl sprechen, dann können darunter die Zeitepochen vor der Flut, dann bis zum Bundesschluss am Sinai und die Epoche bis zum Beginn des Neuen Bundes gemeint sein (1Kor 10,11; 1Tim 1,17; Hebr 9,26 ). Doch mit dem Kommen von Jesus in diese Welt, seinem Dienst, seinem Leiden, Sterben und Auferstehung begann die neue Schöpfung. Es begann die Zeit (kairos) der Gnade, welche parallel zu diesem letzten irdischen Zeitalter verläuft. (Röm 3,26: „in dieser Zeit-kairos“; ;Röm 8,18: „dieser Zeit (kairos) Leiden“; Röm 11,5: „Zeit (kairos) der Gnade“;).

“2Kor 6,2: „jetzt ist die Zeit (kairos) der Gnade“;Hebr 9,26: „sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an –; jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. “

Demnach ist mit der Vollendung der vorhergehenden Zeitaltern das letzte (das jetzige) Zeitalter mit Jesus angebrochen. Das Kommende jedoch beginnt mit dem Ende des jetzigen Zeitalters. Sein Wiederkommen ist die Markierung zwischen diesen beiden `aiönen` (Zeitaltern).

Wenn Paulus in Eph 2,7 von den zukünftigen Zeitaltern (im Plural) spricht, dann kann es auf die Unendlichkeit hinweisen, ähnlich wie auch Jesus von seiner ewigen, immerwährenden Existenz spricht (Offb 1,17-18; dazu auch 22,5).

5. Reihenfolge der Ereignisse vor und bei der Wiederkunft Jesu

Jesus selbst gibt eine Reihenfolge der Geschehnisse kurz vor und während seiner Ankunft. Die neutestamentlichen Autoren haben in ihren Schriften darauf Bezug genommen und diese zum Teil detailliert beschrieben.

5.1 Der Wiederkunft von Jesus geht eine zeitlich begrenzte, jedoch große Bedrängnis voraus

In den deutschen Übersetzungen wird der griechische Begriff `thlypseös`, mit Trübsal, Drangsal oder Bedrängnis wiedergegeben. Es handelt sich dabei um Druck von außen, der ganz unterschiedliche Formen annehmen kann und in unterschiedlicher Intensität erlebt wird. Sehr viele Texte sprechen von Bedrängnis, doch für die Antwort auf unsere Frage suchen wir zunächst nach Texten, welche wörtlich und inhaltlich von großer Bedrängnis des Volkes Gottes sprechen.

- In Daniel 12,1-2 wird gesagt: „Zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. 2 Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande.“ Aus dieser Prophezeiung geht hervor, dass die Generation, welche vor der allgemeinen Auferstehung am Ende der Zeit noch hier auf Erden am Leben sein wird durch diese große Bedrängnis hindurch gehen wird. Für diese hat diese Bedrängnis den Zweck der Prüfung, Reinigung und Läuterung (Dan 12,10). Von dieser allgemeinen Auferstehung spricht Jesus in Joh 5,28-29. Ebenfalls spricht Jesus von einer großen Bedrängnis.

- Matthäus 24,21: „Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. 22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch (kein Fleisch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.“ Die Ähnlichkeit mit Daniel 12,1-2 scheint hier offensichtlich zu sein (so auch in Mk 13,19-24). Allerdings wird dort zunächst von der großen ‚Bedrängnis gesagt, die im Zusammenhang der Zerstörung Jerusalems beschrieben wird. Lukas beschreibt dies mit „große Not und Zorn über dies Volk`“. Die Ergänzungen bei Lukas machen deutlich, dass diese große Bedrängnis sich zunächst auf die jüdischen Menschen in der Stadt Jerusalem aber auch auf das gesamte jüdische Volk bezieht. Dass Jesus diese Bedrängnis auch mit der Bedrängnis vor seinem Kommen verbindet ist auffällig: „Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren.“

Jesus scheint zu unterscheiden zwischen Bedrängnissen, welche seine Nachfolger in der Zwischenzeit treffen werden und der oben genannten großen Bedrängnis, welche über Israel gehen soll und am Ende der Zeit das gesamte noch lebende Volk Gottes treffen wird.

Nun schauen wir nach Texten, die von Bedrängnissen sprechen, welche Gottes Volk in der gesamten Zeit treffen werden::

- Mt 24,9: „Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen.“ (Mt 10,22; Mk 13,13; Lk 21,12).

- Joh 16,2: „Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun.“

- Joh 16,33: „In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes ich habe die Welt besiegt.“

- Apg 8,1: „An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde[1] in Jerusalem“ (dazu auch 11,19).

- Apg 14,23: „Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und ⟨sagten⟩, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen“

- Röm 5,3: „Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt,“ (dazu auch Röm 8,35; 12,12).

- 2Kor 1,4: „der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind.“ (2Kor 2,4; 4,17; 6,4).

- 2Thes 1,4-6: „sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet; 5 ⟨sie sind⟩ ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet.“

- Offb 1,9: „Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.“ (dazu auch Offb 2,10; 3,10; 6,9-11; 11,7; 12,11; 20,4-5) Dies kann bedeuten:

- Dass alle Gläubigen zu ihrer Zeit ein von Gott zugemessenes und begrenztes Maß an Bedrängnis erleiden werden (1Kor 10,13). Die große Bedrängnis in Offenbarung 7,13 umfasst damit alle gläubigen aller Zeiten.

- Die `große` Bedrängnis kann aber auch eine umfassende globale sein, welche am Ende der Weltzeit das gesamte noch lebende Volk Gottes treffen wird, ähnlich wie jene große Bedrängnis das gesamte jüdische Volk traf.

In der Schilderung der Ereignisse über Jerusalem, geht Jesus nahtlos über und schildert weitere Details als Zeichen im Zusammenhang seiner Wiederkunft. Und er beginnt wieder mit einer Warnung:

„Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, so sollt ihr’s nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt.„ (Mk: „Ich habe euch alles zuvor gesagt!“). Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe, er ist drinnen im Haus!, so glaubt es nicht. 27 Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.“ (Mt 24,23-28; (siehe auch Mk 13,21-22).

Gleich nach der Warnung vor falschen Christussen und falschen Propheten die offensichtlich sich melden werden, vergleicht Jesus sein Kommen mit dem Bild des Blitzes um sein plötzliches Kommen zu verdeutlichen.

Es lässt sich beobachten, dass gerade in Zeiten der Not Menschen nach Rettern Ausschau halten. Und umgekehrt ist auch zu beobachten, dass sich in solchen Zeiten die falschen Messiasse melden und Rettung versprechen.

5.2 Der materielle Kosmos wird aufgelöst

Nach dem Lukasbericht schildert Jesus die dramatischen Ereignisse kurz vor seinem Erscheinen.

„Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde.“ (Lk 21,25ff).

Das Sonnensystem (Sonnensysteme) brechen zusammen. Dies bedeutet das Ende der Weltzeit. Denn ohne Sonne kein Licht und physisches Leben und keine Zeit mehr.

Nach Matthäus sagte Jesus: „Aber gleich (gr. eutheös – sofort) nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“ Der gesamte materielle Kosmos kollabiert sozusagen.

Abbildung 4 Sonnenuntergang im Westen der Insel Zypern. Eines Tages wird die Sonne zum letzten Mal und für immer untergehen (Foto am 7. Januar 2006).

In Anlehnung an die Worte Jesu beschreibt Petrus die Begleiterscheinungen des Kommens des Herrn mit den Worten: „Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit großem Krachen vergehen werden, die Elemente aber vor Glut verzehrt, werden sich auflösen, die Erde und die Werke auf ihr werden (im Gericht) gefunden werden (oder heimgesucht werden).“ (2Petr 3,10). Und als ob er nicht genug diese Begleiterscheinungen beschrieben hätte, führt er 2 Verse weiter fort: „Indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an dem die Himmel in Brand gesetzt werden und die Elemente in Glut schmelzen und sich auflösen werden. (2Petr 3,12).

Auch der Hebräerbriefschreiber betont, dass die erschaffene materielle Welt aufgelöst wird (Hebr 12,26-28). Dabei stützt er sich auf ein Prophetenwort: „Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht (Haggai 2,6): „Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel.“ Dieses „Noch einmal“ aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt.“ Und der Ap. Johannes schreibt in Offenbarung 20,11: „Und ich sah einen großen weißen Thron und den der darauf saß vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde ihnen keine Stätte mehr gefunden.“

Sehr gut erinnerten sich also die Jünger an die Worte ihres Herrn, der sagte: „Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.“ (Mt 24,35). Dies ist eine deutliche Herausforderung an alle die diese Welt (Himmel und Erde) retten oder erobern wollen. Auch an die, welche meinen, dass diese Erde runderneuert wird.

Anmerkung: Laut diesen Textaussagen wird Jesus bei seiner Ankunft diese Erde nicht mehr betreten, denn sie wird es dann nicht mehr geben, siehe die Beschreibung des Petrus. (vgl. auch Jes 34,4; Offb 6,13-14; 20,10-11).

5.3 Dies Geschlecht wird nicht vergehen

Und nun macht Jesus eine Aussage, welche den Lesern Kopfzerbrechen bereiten kann: Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.“ (Mt 24,34). Die hier verwendete gr. Bezeichnung `genea`, kann mit Geschlecht, mit Generation, aber auch mit der qualitativen Bezeichnung `diese Art` übersetzt werden. Diese Aussage finden wir auch bei Markus (Mk 13,30). Bereits schon früher verwendete Jesus diese harte Bezeichnung für eine Menschenart in Israel, die sich ihm offensichtlich widersetzte.

Mt 12,41: „Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona.“ (Lk 11,29-31).

Mt 12,42: „Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören“ (Lk 11,32-33).

Mt 12,45: „Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin; und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als es vorher war. So wird’s auch diesem bösen Geschlecht ergehen.“

Mk 8,12: „Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden!„

Mk 8,38: „Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.“ Diese Aussage bestätigt, dass es diese Menschenart bis zum Kommen von Jesus geben wird.

Lk 11,50: „damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Welt Grund gelegt ist.„

Lk 11,51: „von Abels Blut an bis zum Blut Sacharjas, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch: Es wird gefordert werden von diesem Geschlecht.“

Lk 17,25: „Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.“

Apg 2,40: „Lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht.“

Damit wird klar, dass diese Bezeichnung auf die Menschen und Menschengruppen fällt, die gleich Kain und einschließlich der Menschen in Israel, welche sich bewusst gegen Gott und seinen Christus auflehnten. (weitere Stellen dazu: 5Mose 1,35; Ps 37,28; Jes 57,4; Mt 11,16; 23,36; Hebr 3,10). Dem gegenüber steht das Geschlecht der Gerechten (Ps 24,6; 73,15; Jes 65,23; 1Petr 2,9; Offb 12,17;22,16).

5.4 Die Auferstehung der Toten zum Leben oder zum Gericht

Jesus fährt fort nach Lukas: „Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ (Lk 21,26-28). Im Text des Matthäus lesen wir: “Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen (großem Posaunenschall), und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern.“ (Mt 24,29-31).

Abbildung 5 Eine Wolkendecke über Zypern erinnert an die wiederholten Aussagen von Jesus, dass er mit den Wolken des Himmels kommen wird. (Foto am 6. Januar 2006).

Wie gewaltig, wer kann es noch besser kommentieren? Mit dem Erscheinen des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit beginnt auch die Sammlung der Auserwählten durch den Dienst der Engel. Dies setzt deren Auferstehung voraus. Im Zusammenhang der Aussagen von Jesus in Matthäus 13,36-43 und 13,44-49 werden durch die Engel auch die Gottlosen eingesammelt. Dies setzt auch deren Auferstehung voraus. So sagt Jesus: „so wird’s auch am Ende der Welt (in der Vollendung des Zeitalters) gehen. 41 Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, 42 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich.“ (so auch in Mt 13,49).

Auch hier werden die Gerechten und Ungerechten erst am Ende voneinander getrennt. Davon spricht Jesus auch in Joh 5,28-29; ähnlich auch Dan 12,1-2). Dass alle gleichzeitig auferstehen werden, macht die Aussage in Offb 11,18 deutlich: „Und die Nationen sind zornig gewesen; und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten – die Kleinen und die Großen –, und zu vernichten, die die Erde vernichten.“ Ebenso in detaillierter Ausführung in Matthäus 25,31-46. Es sieht so aus, dass die Gerechten erst eingesammelt werden. Dies könnte mit deren Entrückung zu Jesus im Zusammenhang stehen.

Von den Aposteln hat Paulus am meisten das Thema Auferstehung beschrieben. Er beschreibt dort nur von der Auferweckung und Verwandlung der Gläubigen. „Denn er selbst der Herr wird mit dem Befehlsruf und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt (arpag¢sometha, wörtl.: geraubt, entrissen) werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. (1Thes 4,16-18). Denken wir daran, dass Paulus in diesem Zusammenhang die Frage der Thessalonicher beantwortet. Er beschreibt nur, was mit den entschlafenen und den noch lebenden Gläubigen geschehen wird bei der Ankunft Jesu (vgl. dazu 1Thes 4,13). ähnlich schreibt er an die Korinther, die in dieser Frage auch so manche Unklarheit hatten: „Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden;“ und das plötzlich, in einem Augenblick (in einem unteilbaren des Augenblicks), zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. „Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit.“ Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea 13,14): „Der Tod ist verschlungen vom Sieg.“ Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? „Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz.“ Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus.“ (1Kor 15,50-57).

Paulus konnte sich dabei auch auf die Aussage von Jesus stützen: „Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern“ (Mt 24,31; Mk ).

Anmerkung: Die verstorbenen Gläubigen aller Zeiten, deren Seelen (geist) bereits beim Herrn sind, bekommen als erste den auferstandenen Leib, dann im selben Augenblick die Verwandlung der noch Lebenden gläubigen und deren Entrückung dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden sie bei dem Herrn sein allezeit.