Die Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus und ihre Auswirkungen

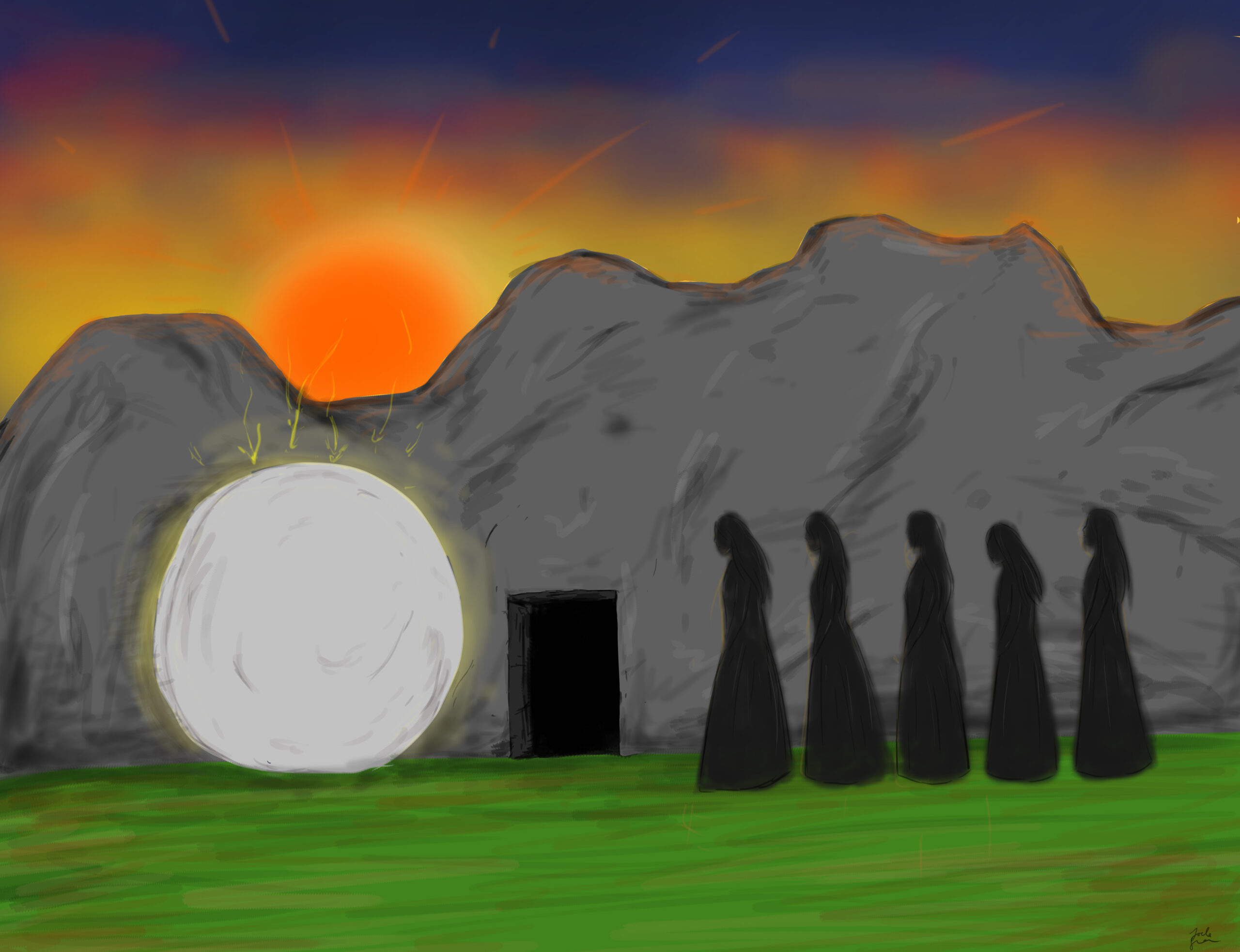

Abbildung 1-2: Der Grabstein und das leere Grab erinnern an die Auferstehung von Jesus Christus am ersten Tag der jüdischen Woche (Foto: April 1986).

Einleitung

Die Auferstehung von Jesus Christus bildet die zentrale Botschaft in der Verkündigung der Apostel. Das Jesus in Bethlehem geboren wurde, in Nazareth aufgewachsen ist, öffentlich im ganzen Land Israel gewirkt hat, war allen bekannt. Dass er zum Ende seines Dienstes gefangen genommen und durch den Hohen Rat zum Tode verurteilt wurde, anschließend unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde ist nie von den Juden abgestritten worden. Aber seine Auferstehung war sogar für die Jünger unfassbar und zunächst unglaublich. Nicht weil sie an der Auferstehung von den Toten nicht geglaubt hätten, sondern weil nach ihrem Verständnis und der allgemeinen Auffassung im Volk der Messias nicht sterben würde. So lesen wir in Johannes 12,34: „Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt; wieso sagst du dann: Der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn?“.

Nun, was tat Gott, um die Auferstehung seines Sohnes den Menschen glaubhaft zu machen? Die folgenden Ausführungen können uns helfen, Gottes Offenbarung in seinem Sohn besser zu verstehen und unseren Glauben an den auferstandenen Messias/Christus zu festigen.

1. Vorbilder, welche auf die Auferstehung von Jesus hinweisen

1.1 Die Opferung Isaaks und seine Rückgabe an Abraham

In 1Mose 22,1-18 lesen wir von der ungewöhnlichen und einmaligen Geschichte dieser Art, der Opferung Isaaks. „Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde! Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier! Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren.“ (1Mose 22,1-5).

Beachten wir die Aussage von Abraham: Nach der Anbetung wollen „wir“ zu euch zurückkehren. „Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz! Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander.“ (1Mose 22,7-8).

Gott bezieht Abraham mit ein in sein eigenes Handeln mit seinem Sohn. „Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts! Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast.“ (1Mose 22,11-12). Anmerkung: Die Bezeichnung `der Engel des Herrn`ist der Messias selbst. Beachten wir die Formulierung des Boten des Herrn, dass die Bereitschaft des Abraham als vollendete Tat gerechnet wurde (ebenso in V. 16: „Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen …“).

Und in Hebräer 11,17-19 wird diese Glaubens- und Gehorsamstat von Abraham kommentiert mit den Worten: „Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht (geprüft) wurde, und gab den einziggeborenen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war (1. Mose 21,12): »Nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden.« Er dachte: Gott kann auch von den Toten erwecken; als ein Gleichnis (gr. παραβολή – parabol¢) dafür bekam er ihn auch wieder.“ Ein Gleichnis steht nie allein für sich selbst, sondern hat auch den Zweck auf etwas tieferes und vollkommeneres hinzuweisen (Mt 13,3.13.10.18). Die Hinweise auf Jesus, den Einziggeborenen und Geliebten des himmlischen Vaters, sein stellvertretendes Opfer, aber auch seine Auferweckung aus den Toten sind in dieser Geschichte unübersehbar vorgebildet.

1.2 Der Prophet Jona drei Tagnächte im Bauch des Fisches

Die einmalige und doch sehr bekannte Geschichte aus dem Alten Testament ist die Geschichte von Jona dem Propheten. So lesen wir in Jona 2,1: ,„Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte.“ Diese Geschichte ist für sich schon ungewöhnlich und spannend. Doch Jesus verwendet sie als ein Zeichen, als einen Hinweis auf sein Sterben, begraben werden und (indirekt) auf seine Auferstehung am dritten Tag. So reagiert Jesus auf die Zeichenforderung der Schriftgelehrten und Pharisäer mit den Worten: „Er (Jesus) aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein.“ (Mt 12,39-40).

Und was geschieht nach drei Tagen und drei Nächten? Die logische Fortsetzung ist die Auferstehung von den Toten und das Verlassen des Grabes. Seine Gegner müssen ihn richtig verstanden haben, sonst wären sie nicht zu Pilatus gegangen mit der Bitte das Grab bis auf den dritten Tag zu bewachen (Mt 27,63-64). Die Tagebezeichnung „drei Tage und drei Nächte“ ist für uns Europäer etwas irreführend (wir sind geneigt dabei an 72 Stunden zu denken), nicht so die Zeitgenossen von Jesus. Jeder noch nicht zu Ende gegangener Tag und jeder erst begonnene Tag wurden als ganzer Tag gezählt wie der Vergleich von Matthäus 27,63 mit 27,64 deutlich macht (ebenso Mt 16,21; 17,23; 20,19 sagt Jesus: „und am dritten Tag wird er auferweckt“).

1.3 Die Taufe von Jesus im Jordan

Der Evangelist Matthäus schreibt: „Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser.“ (Mt 3,13-16). Sicher deutet die Aussage „alle Gerechtigkeit“ noch auf vieles andere hin, aber auch auf das Sterben, begraben werden und das Auferstehen von Jesus.

Abbildung: Der Jordan und das östliche Ufer an dem Johannes Jesus taufte (Foto am 24. Januar 2019).

Der Apostel Paulus erklärt den tiefen Sinn der Taufe mit den Worten: „Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.“ (Röm 6,3-5).

Hier sind es nicht mehr andere Personen, die als Vorbilder für die Auferstehung von Jesus gegeben wurden, sondern hier ist es Jesus selbst, der durch eine sehr anschauliche Handlung sein Sterben, begraben werden und seine Auferstehung vorbildet.

1.4 Der Tempel als Körper des Christus

Bei seinem ersten Besuch in Jerusalem (während seines öffentlichen Dienstes) stellt Jesus die Bestimmung des Tempels als `Bethaus` wieder her. „Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten.

Abbildung: Modell des Herodianischen Tempels auf dem Gelände des Holy Land Hotels in Jerusalem (Foto im April 1986).

Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.“ (Joh 2,18-22). Auch diese bildhafte Rede kommt von Jesus selbst und damit deutet er auf die Abläufe zum Ende seines Dienstes hin. Die Juden werden sich am Abbrechen seines Körpers beteiligen, aber er selbst wird sich wieder aufrichten. Die Zeitangabe „in drei Tagen“ meint innerhalb von drei Tagen. Ganz offensichtlich redet Jesus hier gleichnishaft, bildhaft und nicht direkt offen. Damit sagt er das Handeln der Juden zwar voraus, beeinflusst es jedoch nicht. Auf diese Weise wird der Glaube der Jünger hernach gestärkt.

1.5 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt …

Wenige Tage vor seinem Leiden ist Jesus wieder im Tempel und lehrt. Griechische Festpilger wollen ihn sehen. Doch sie bekommen ganz ungewöhnliche Worte von Jesus in einer Bildrede zu hören. „Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,23-24). Die Verherrlichnung schließt hier sowohl das Leiden als auch die glorreiche Auferstehung mit ein. Diese bildhaften Hinweise stehen im scharfen Kontrast zu den Erwartungen des Volkes nach dem Einzug in Jerusalem. Während Jesus seit längerer Zeit vor seinen Jüngern nganz offen von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen gesprochen hat, spricht er vor der Menge in treffenden Bildern.

2. Das Zeugnis der Heiligen Schriften

2.1 Der Herr sprach zu Mose: „Ich bin der ich bin“

In 2Mose 3,6 lesen wir: „Und er (Gott) sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.“ Und Jesus zitiert diese Worte in Lukas 20,38 und erklärt deren Tragweite: „Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn ihm leben sie alle.“ Erst in Jesus und durch seine Deutung werden die Schriftaussagen des Alten Testamentes in ihrer ganzen Fülle offenbart und richtig zugeordnet und angewendet. Gott ist ein lebendiger Gott, ein Gott des Lebens, dies ist auch die Grundausstattung für alle, die ihm glauben und gehorchen, allen voran Jesus.

2.2 Der Messias ist der Erstgeborene aus den Toten

In Psalm 2,7 lesen wir von einem Ausspruch und Offenbarung des Christus: „Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt (gr. σήμερον γεγέννηκά σε – s¢meron gegenn¢ka se – heute habe ich dich geboren, das heißt von den Toten auferweckt).“ Denn der Apostel Paulus zitiert in seiner Predigt in der Synagoge im Pisidischen Antiochia die Aussage aus Psalm 2,7 und bezieht sie eindeutig auf die Auferstehung von Jesus. „Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte; wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht (Psalm 2,7): »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt (geboren, auferweckt).« (vgl. dazu auch Kol 2,18: Jesus ist „der Erstgeborene aus den Toten“). Um bestimmte göttliche Prozesse zu erklären, bedient sich Gott menschlicher Begriffe. Wir dürfen dabei nicht unsere Wahrnehmung im menschlichen, physischen Bereich auf Gott übertragen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Zeugung und der Geburt. Jesus ist nach Kolosser 1,15 der Erstgeborene vor aller Schöpfung und nach Kolosser 1,18 der Erstgeborene aus den Toten.

2.3 Der Messias wird die Verwesung nicht sehen

In Psalm 16,8-10 heißt es vom Messias: „Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe (verwese).“ Und der Apostel Petrus zitiert diese Aussage am Pfingsttag in Jerusalem und bezieht sie auf die Auferstehung von Jesus: „Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm (Psalm 16,8-11): »Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe.“ (Apg 2,24-27; ebenso auch Paulus in Apg 13,35).

2.4 Die Frucht des leidenden Gottesknechtes wird Gerechtigkeit und Leben sein

Der Prophet Jesaja schreibt von den Leiden des Messias, seinem stellvertretenden Tod, aber auch seiner Auferstehung: „Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.“ (Jes 53,10-12). Zum Teil sehr offenkundig, zum Teil jedoch etwas verborgen spricht der Prophet von der Auferstehung des leidenden Gottesknechtes. Diese Schilderungen werden in der Bildrede Jesu vom Weizenkorn (Joh 12) sehr treffend zusammengefasst – echte Lebensfrucht entsteht nur durch Sterben.

2.5 Am dritten Tag

Im Buch des Popheten Hosea findet sich eine merkwürdige Aussage: „Kommt und lasst uns zum HERRN umkehren! Denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des HERRN! Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt.“ (Hosea 6,1-3). Auch wenn der Prophet hier zusammen mit den Gottesfürchtigen Zeitgenossen spricht, ist Heilung und Wiederbelebung nur durch den Messias möglich. Der Verweiss, dass die Wiederherstellung am dritten Tag geschehen wird, ist sehr merkwürdig. Vielleicht in Anlehnung an 4Mose 19,12; 2Kön 20,5. Doch gerade in Bezug auf die Auferstehung von Jesus wird der dritte Tag besonders hervorgehoben. Daher könnte diese Prophetie im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus am dritten Tag in Zusammenhang gebracht werden.

3. Jesus sagt seine Auferstehung voraus

3.1 Bei Cesaräa Philippi

Nach dem sogenannten Petrusbekenntnis beginnt Jesus seine Jünger darauf vorzubereiten, was mit ihm in Jerusalem geschehen wird. So schreibt Matthäus: „Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse.“ (Mt 16,21; Lk 9,22). Markus ergänzt: „Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern3 und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit.“ (Mk 8,31-32a). Diese Ansage stößt auf völliges Unverständnis bei Petrus, der seinen Meister unter allen Umständen davor bewahren will. Ein leidender und sterbender Messias passt nicht in ihre Vorstellung von der Erlösung Israels und der Wiederherstellung des Davidischen Reiches. Doch Jesus lässt sich nicht beirren, das „muß“ bezieht nicht nur das Leiden und Sterben, sondern auch auf die Auferstehung am dritten Tag.

3.2 Beim Abstieg von dem Berg der Verklärung

Jesus klärt die drei Jünger: Petrus, Jakobus und Johannes darüber auf, dass auch der Sohn des Menschen ähnlich wie auch Johannes der Täufer von der Führung Israels verworfen wird.Und er fügt noch hinzu, dass er am dritten Tag auferweckt werde (Mt 17).

3.3 In Galiläa

Danach kommt Jesus wieder nach Galiläa und wiederholt seine Voraussage in Bezug auf sein Sterben und Auferstehen. So berichtet Matthäus: „Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt.“ (Mt 17,22-23). Da sie innerhalb kurzer Zeit zum dritten Mal diese Voraussage zu hören bekommen, ist die Reaktion völlig anders als beim erstenmal.

3.4 Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem

Der Evangelist Matthäus schreibt: „Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen; und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen; und am dritten Tag wird er auferweckt werden.“ (Mt 20,17-19; Lk 18,33). Jesus wird nicht müde, die Jüngern über den Ausgang seines Lebens in Jerusalem aufzuklären.

3.5 Im Winter des Jahres 32/33 in Jerusalem

In der bedeutenden Rede vor dem Volk im Tempel über den guten Hirten, sagte Jesus: „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.“ (Joh 10,17-18).

Hier betont Jesus unter anderem, dass er selbst bei seiner Auferstehung mitbeteiligt ist. Ab jetzt spricht er offen vor dem gesamten Volk über seinen Ausgang.

3.6 Am letzten Abend nach dem Passamahl und der Stiftung des Neuen Bundes

Während seiner Abschiedsreden kommt Jesus auch die kurze Trennung zu sprechen und merkt, dass die Jünger ihn nicht verstehen. „Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte: Eine kleine Weile, und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch.“ (Joh 16,19-23). Wie liebevoll und einfühlsam bereitet Jesus die Jünger auf seinen bevorstehenden Weggang und baldige Wiederkehr vor. Denn der schmerzliche Prozess des Verlustes wird schon bald (durch seine Auferstehung) in Freude verwandelt werden, die nicht mehr unterbrochen wird.

3.7 Auf dem Weg zum Garten Gethsemane

Der Evangelist Markus schreibt: „Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben: Sacharia 13,7_ „Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden.“ Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen.“ (Mk 14,27-28). Jesus weiß, was ihm bevorsteht und wie es ausgehen wird. Er pflegte zu seinen Jüngern zu sagen: „Schon jetzt sage ich’s euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin.“ (Joh 13,19). Oder: „Und jetzt habe ich’s euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird.“ (Joh 14,29). Der Grund, die Motivation für die Voraussage ist: Glauben wecken, Glauben fördern und Glauben festigen.

4. Die Auferweckung/Auferstehung von Jesus und die Begleiterscheinungen

4.1 Die Auferstehung von Jesus – ein Gottesgeheimnis

Über den Prozessverlauf der Auferweckung, bzw. Auferstehung von Jesus gibt es keine Detailinformationen. Aus verschiedenen Texten wird jedoch deutlich, dass der Körper von Jesus der Verwesung nicht preisgegeben wurde. Aber auch, dass Jesus nicht in den früheren physischen Körper zurückkehrte, sondern in einem verklärten, verwandelten Körper auferstand (Apg 2,31; 13,37; Phil 3,20-21; 1Kor 15,35-49).

4.2 Die Auferstehung von Jesus am ersten Tag der Woche – Beginn der Neuschöpfung

Die Auferweckung von Jesus geschieht am ersten Tag der jüdischen Woche und erinnert an den ersten Schöpfungstag, bei dem Gott das Licht aus der Finsternis hervorrief (1Mose 1,1-2). Hier jedoch wird das wahrhaftige Licht aus der Finsternis des Todes und Grabes herausgerufen. „Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.“ (Joh 1,9). Hier erkennt man eine Kontinuität im Handeln Gottes. Zuerst das Physischmaterielle, danach das Geistliche, zuerst das Irdische, danach das Himmlische (1Kor 15,35-49).

Anmerkung: Der erste Tag der Wochewird sowohl im Schöpfungsbericht als auch in den Texten des Neuen Testamentes mit der Grundzahl als Tag `EINS` bezeichnet. Dies hebt seine besondere Stellung hervor.

4,3 Jesus verlässt seine vorübergehende Grabstätte

Ein wichtiger Aspekt, der nicht oft bedacht und erwähnt wird ist, dass Jesus kein eigenes Grab besaß. Die Regel im Judentum war, noch zu Lebzeiten für sich und seine Familie eine Grabstätte zu erwerben. Dafür gibt es viele Beispiele in der Geschichte des Alten Testamentes (Abraham, Isaak, Jakob, Josef, David u. a. m.). Das Felsengrab, in das Jesus gelegt wurde, gehörte einem reichen Ratsherr mit Namen Josef aus Arimathäa. Seine Liebestat ist umso wertvoller, weil er ja nicht damit rechnete seine Begräbnisstätte zurückzubekommen. Jesus war Häusererbauer, doch für sich selbst baute er kein eigenes Haus – Er erhob keinen Anspruch auf territorialen Besitz im Land in dem er lebte und wirkte;Jesus liebte und schätzte die Familie in der er aufwuchs, doch für sich selbst gründete er keine eigene Familie – Er hegte keine Ambitionen auf eine Familiendynastie in dieser Welt;Jesus besorgte sich zu seinen Lebzeiten auch kein eigenes Grab – denn für die drei Tage und drei Nächte (eigentlich nur etwa 37/38 Stunden) wurde ihm eine neue und noch nicht benutzte Grabstätte zur Verfügung gestellt.

Es ist also nicht korrekt, die Stätte, wo seit Jahrhunderten die sogenannte Grabeskirche (seltener die Auferstehungskirche genannt) steht, als das `Grab Jesu` zu bezeichnen. Um diese Grabstätte wurde im Laufe der Jahrhunderte viel Gekämft und viel Blut vergossen. Bis heute geht es mehreren Konfessionen um den territorialen Anspruch auf die Grabeskirche oder einen Teil davon. Dies kann keinesfalls im Sinne von Jesus sein. Mit aller Wahrscheinlichkeit hat Josef später seine Grabstätte für sich und seine Familienangehörigen benutzt, denn laut den Berichten des Neuen Testamentes gibt es keine Anhaltspunkte für die Pflege der Grabstätte in der der Körper von Jesus vorübergehend lag. Nein, Jesus hatte kein eigenes Grab!

4.4 Ein Engel erscheint in unbeschreiblichem Lichtglanz und die Erde bebt

Der Evangelist Matthäus schreibt: „„Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.“ (Mt 28,2-3). Erst vor zwei Tagen bebte die Erde und zwar zum Zeitpunkt des Todes von Jesus (Mt 27,51). Jetzt, in den frühen Morgenstunden am Tag eins der Woche wird Jerusalem und Umgebung erneut von einem großen Erdbeben erschüttert. Zeitgleich werden durch das Erdbeben auch viele Felsenggräber geöffnet. Leicht vorstellbar, dass auch die Menschen in Jerusalem und Umgebung aus dem natürlichen Schlaf gerissen wurden.

Nach dem Text besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Erdbeben und dem Herabkommen des himmlischen Boten, es geschieht gleichzeitig. Doch der Stein an der Grabestür rollt nicht weg durch das Beben der Erde, wie es bei den anderen Felsengräbern der Fall war, sondern durch die Hände des Engels. Er wälzt diesen Stein davon und setzt sich darauf, was für ein Anblick der Souveränität in diesem Handeln? Nun übernimmt er die Regie, allerdings nicht für die Bewachung des Leichnams, sondern für die Bewachung des leeren Grabes.

Abbildung: Ein Grabstein auf dem Gelände des sogenannten Gartengrabes in Jerusalem (Foto: April 1986).

Eigentlich sind jetzt die Soldaten überflüssig geworden. Wahrscheinlich haben die Wachen diese Erscheinung mitbekommen, bevor sie wie tot hingefallen sind. Dadurch wurde für sie der übernatürliche Eingriff erkennbar.

4.5 Das Grab war leer – der Leichnam war nicht mehr da

Als die Wachen wieder zu sich kamen, stellten sie fest, dass das Grab leer war. Die Furcht und der Schrecken von vorher erfasst sie aufs neue. Denn sie haften mit ihrem Leben für die Sicherung des Grabes und der Unversehrtheit des Leichnams. Sie können jedoch feststellen, dass der Leichnam nicht geraubt wurde. Denn auch noch kurze Zeit später sind die Leinenen Tücher im Grab und zwar ordentlich zusammengerollt, so der Augenzeuge Johannes (Joh 20,4-7). Grabraub ist also völlig ausgeschlossen, denn Grabräuber hätten das Grab nicht in solch einer Ordnung zurückgelassen.

4.6 Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt und erschienen vielen in Jerusalem

Die Informationen, welche Matthäus in Kapitel 27,51b-53 beschreibt, sind ein Einschub, bzw. eine Vorwegnahme dessen, was zeitlich erst im Anschluß an die Auferstehung Jesu geschehen ist. So schreibt er: „(…) und die Grüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.“ Beachten wir die zeitliche Angabe des Evangelisten „nach seiner Auferweckung“. Jesus musste der Erste sein in allem, wie später der Apostel Paulus hervorhebt: „Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der ntschlafenen;“ (1Kor 15,20).

Dabei bekommt man den Eindruck, dass Jesus mit seiner Auferstehung aus den Toten viele mit sich nimmt. Später sagte er im Rückblick: „Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.“ (Offb 1,17b-18). Er ist nun der Schlüsselberechtigte. Er hat einen Ausgang aus dem Reich des Todes geschaffen und hat ebenso die Macht über den Hades. ja er selbst ist der Ausgang aus dem Tod zum Leben. Dieses einzigartige Wirken Gottes ist in gewissem Sinne eine beispielhafte Vorwegnahme dessen, was bei der Wiederkunft Jesu am jüngsten Tag allen Gläubigen zugesichert wurde.

5. Hinweise (Indizien) für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus

5.1 Bedenken, Befürchtungen und Unruhe der Hohenpriester

Der Ev. Matthäus schreibt: „Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag1 folgt, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte: Nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt! Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache.“ (Mt 27,62-66).

Am folgenden Tag, also dem Sabbat, können sich die Hohenpriester nicht so richtig auf ihren Tempeldienst konzentrieren. Zusammen mit den Pharisäern sind sie sehr unruhig in anbetracht dessen, was bereits am Vortag geschehen war. Verstärkt wurde diese Unruhe auch noch durch die Erinnerung an die Worte von Jesus über seine Auferweckung am dritten Tag (Mt 12,39-40). Es ist ziemlich sicher, dass sie dies zwar nicht glaubten, doch die dreiste Reaktion des Petrus mit dem Schwert im Garten Gethsemane, bringt sie auf die Idee (den Verdacht), die Jünger könnten in einer Nachtaktion den Leichnam aus dem Grab stehlen und behaupten, Jesus wäre auferstanden. Sie wollen unvorhersehbaren Entwicklungen vorbeugen. Und so erscheinen sie bei Pilatus dem Statthalter, den sie in ihre Überlegungen einbeziehen und von ihm eine Wache anfordern wollen. Hier stellen sich einige Fragen, wie zum Beispiel:

- Wer war zuständig für den Leichnam?

- Warum begaben sich die Hohenpriester in die Abhängigkeit des Statthalters, anstatt ihre eigene Tempelwache am Grab aufzustellen?

Wie der Ev. Markus berichtet, war der Statthalter auch für den Leichnam des Gekreuzigten Jesus zuständig (Mk 15,43). Doch nachdem er dem Josef erlaubte den Leichnam von Jesus abzunehmen, endete auch seine Zuständigkeit. So schreibt Markus: „(…) kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte; und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leichnam.“ (Mk 15,43-45).

Nun gehörte der Leichnam von Jesus dem Josef und er sorgte für eine würdige Bestattung desselben und zwar in seinem eigenen, neu aus dem Fels gehauenem Grab. Diese öffentliche Tat konnte den Hohenpriestern nicht verborgen geblieben sein. Trozdem wollen sie nicht ihre eigene Tempelwache einsetzen, sondern die des Statthalters. Wollen sie ihm schmeicheln, oder ihre eigenen Leute schonen? Aus dem Bericht über die Festnahme von Jesus und der Apostelgeschichte 4,1 und 5,24 erfahren wir von der Einsatzbereitschaft der Tempelwache, welcher ein Hauptmann vorstand. Vermutlich wollten sie nicht ihre eigenen Leute dafür einsetzen, denn gegen einen befürchteten nächtlichen Überfall der Jünger, wären die römischen Wachsoldaten auf jeden Fall besser gerüstet.

Und auf ihre Tempelwache längere Zeit zu verzichten, bedeutete auch Unsicherheit im Tempelbereich. Auf jeden Fall kann man aber der Tempelbehörde unterstellen, dass sie ihre eigenen Vorteile suchten. Ihre Anfrage an den Statthalter lautete: „So befiehl nun (ordne an), dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, (…)“. Das hört sich nach einer Aufforderung an. Die Antwort des Pilatus ist sehr kurz formuliert und daher für uns heute nicht ganz eindeutig. Zwei Varianten der Übersetzung untersuchen wir hier:

- „Ihr habt `ἔχετε – echete` (eine) Wache. Geht hin, sichert es, wie ihr wisst.“

In diesem Fall würde Pilatus auf das Vorhandensein der Tempelwache anspielen, die unter dem Befehl der Tempelbehörde stand. Nach dem Motto: „Ihr habt ja eine Wache, geht hin, sichert ab, wie ihr denkt“. Pilatus hatte nicht mehr die Verantwortung für den Leichnam. Warum soll er den Juden auch noch diesen Gefallen tun, nachdem sie ihn bereits am Vortag so sehr unter Druck gesetzt hatten?

- „Habt `ἔχετε – echete` (eine) Wache. Geht hin, sichert es, wie ihr denkt.“

Wenn das gr. Verb `ἔχετε – echete` von Pilatus im Imperativ ausgesprochen wurde, dann wäre anzunehmen, dass er ihrer Aufforderung nachgab und ihnen eine Wache zur Verfügung stellte. Schließlich kann es auch nicht in seinem Interesse sein, dass wegen eines Leichnams der eventuell gestohlen wird, eine weitere Unruhe im Volk entsteht. Auch könnte es in seinem Interesse gewesen sein, den Juden einen weiteren Gefallen zu tun, der ihn nichts kostete außer einigen seiner Soldaten eine zusätzliche Beschäftigung zu verschaffen. Und nicht zuletzt, um mehr Kontrolle und Einfluss bei den Juden zu haben.

Bei der ersten Variante hätten die Juden weitere Begründungen für ihre Vorderung angeführt oder verärgert umgekehrt. Es deutet aber nichts darauf hin, sondern der Text geht fließend weiter mit: „Sie aber gingen hin und sicherten …“.

Die Bezeichnung der `Wache` gr. `κουστωδίαν – koustodian`, kommt insgesamt nur drei mal und nur in der Geschichte mit der Überwachung des Grabes vor. Es scheint also eine typische Bezeichnung zu sein für die römischen Wachen. In allen anderen Geschichten, wo von `Wachen` (aber auch vom Gefängnis Apg 5,25) im jüdischen Kontext die Rede ist, wird der Begriff `φυλακὴν – fylak¢n` verwendet (Neh 4,16.17; Apg 5,23; 12,10.19).

Wenn wir von der Situation, die uns in der Apostelgeschichte 12,4 geschildert wird ausgehen, so könnte auch die von Pilatus zur Verfügung gestellte Wache aus vier Viererschaften von Wachsoldaten bestanden haben.

In Begleitung der Wachsoldaten versiegelten die Hohenpriester das Grab (nachdem sie sich vergewissert hatten, dass der Leichnam im Grab ist). Sicher war den Hohenpristern bewusst, dass sie mit ihrer Handlung das Sabbatgebot übertreten, auch wenn sie andere Personen beauftragten die Arbeit zu machen (Joh 5,10-12). Die Wachsoldaten hafteten mit ihrem Leben für die Sicherheit des Grabes und des Leichnams (vgl. dazu Apg 12,19).

5.2 Die Soldaten sagen die Wahrheit

Matthäus schreibt weiter: „Als sie (die Frauen) aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war.“ (Mt 28,11).

Es ist anzunehmen, dass die Wachen nicht ohne weiteres das Grab verlassen durften. Daher sind es nur einige von der Wache, die zu den Hohenpriestern ihren Auftraggebern gehen, um ihnen von dem Geschehenen zu berichten. Die soldaten hatten keinen Grund, nicht die Wahrheit zu sagen, denn jede andere, eilig erdachte Schilderung der Ereignisse, hätte sie in zusätzliche Erklärungsnot und noch größere Schwierigkeiten gebracht.

Ausdrücklich heißt es im Text, dass sie alles erzählten, was geschehen war. Demnach berichten sie auch von dem Zustand des durch den Engel geöffneten Grabes. Ganz offensichtlich ist der Leichnam von Jesus nicht entwendet worden. Dafür spricht der Umstand, dass die leinenen Tücher nicht nur im Grab blieben, sondern auch noch ordentlich zusammengerollt wurden, so der Augenzeugenbericht des Johannes, der später zusammen mit Petrus das Grab besuchte.

„Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen, und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort.“ (Joh 20,4-7). Dieses Bild der völligen Ordnung zeigte sich auch den Soldaten. So konnten sie mit Sicherheit und Überzeugung berichten, dass der Leichnam nicht entwendet wurde, während sie eine zeitlang wie tot waren. Im Falle eines Dienstahls hätte man die Leinenen Tücher nicht vom Leibe genommen und schon gar nicht diese ordentlich zusammengewickelt.

5.3 Die Hohenpriester glauben der Schilderung der Soldaten

Die Hohenpriester ihrerseits glaubten dem Bericht der Wachsoldaten, denn nichts spricht dafür, dass sie die Schilderung der Soldaten angezweifelt hätten. Musste doch ihnen bewusst geworden sein, dass die dreistündige Finsternis vor zwei Tagen, das Erdbeben und der zerrissene Vorhang im Tempel im Zusammenhang mit der Kreuzigung von Jesus zu tun hat. Auch das Erdbeben an diesem frühen Morgen konnte leicht in Zusammenhang mit den von den Soldaten geschilderten Ereignissen gebracht werden. Nein, die glaubwürdige Schilderung der verängstigten Soldaten konnten sie nicht infrage stellen. Und spätestens jetzt hätten die Hohenpriester erkennen und zugeben müssen, dass sie offensichtlich gegen Gott kämpfen. Unglaube, Stolz, Machtgier, führten bei ihnen zur Verhärtung des Herzens und schließlich zur Verblendung. Mit ihrer Bitte bei Pilatus um eine Wache, haben sie sich selbst in Schwierigkeiten und in Erklärungsnot gebracht.

5.4 Durch Schweige- und Scmiergeldzahlungen soll die Wahrheit verdeckt werden

Matthäus schreibt weiter: „Und die (Hohenpriester) kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel (genug) Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt.“ (Mt 28,12-14). Die Hohenpriester missbrauchten den Tatbestand in dem Bekenntnis der Soldaten, bei der Erscheinung des Engels – wie tot umgefallen zu sein – zu ihren Gunsten, um eine lügenhafte Version zu kreieren, nach der die Soldaten den Grabraub verschlafen hätten. Wie peinlich muss das für die Soldaten gewesen sein, solche Geschichte von sich in aller Öffentlichkeit erzählen zu müssen. Wie absurd doch diese Version ist – denn wie konnten sie im Schlaf mitbekommen haben, dass es die Jünger gewesen wären? Und dies öffentlich zuzugeben vor allen glich für die Soldaten dem eigenen Todesurteil. Doch sie haben keine Wahl.

Schweige- und Schmiergelder fließen reichlich und da die Besoldung der einfachen Soldaten sehr niedrig war, gehen sie auf den Diel mit den Oberpriestern ein. Zusätzlich bekommen sie die Zusicherung der Fürsprache beim Statthalter im Falle wenn die Sache ihm zu Ohren kommen sollte. Welche Klimmzüge werden da gemacht, um die Wahrheit zu verschleiern? Was für ein negatives Beispiel geben doch die Verantwortlichen in Israel den Heiden?

5.5 Es fand keine Suchaktion des Leichnams statt

Matthäus schließt diesen Teil mit den Worten: „Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag.“ (Mt 28,15). Auch die römischen Soldaten sind nicht frei von Korruption und Lüge, hat doch schon ihr Vorgesetzter nicht ohne Ironie gefragt: „was ist Wahrheit?“ (Joh 18,38). Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich nicht alle Soldaten an diese Abmachung gehalten haben, bedenkt man die Reaktionen des Haupptmanns und seiner Untertanen am Kreuz kurz nach dem Sterben von Jesus (Mt 27,54).

Sicher hatten die Jünger von Jesus die Schilderung der Soldaten in den Strassen von Jerusalem mitbekommen. Dies könnte der Grund gewesen sein für ihre Furcht vor den Juden, die möglicherweise gerne auf Spurensuche gegangen wären (Joh 20,19). Nach logischem Denken aber, wäre es nicht im Interesse der Hohenpriester gewesen, eine Befragung der Jünger vorzunehmen oder gar eine Suchaktion des Leichnams zu veranlassen, wussten sie doch dass der Leichnam nicht gestohlen wurde und daher auch nicht auffindbar wäre. Die Tatsache also, dass die Hohenpriester den Jüngern nicht nachstellten und keine Suchaktion des Leichnams starteten, ist ein weiterer Beleg für die Tatsache der Auferstehung von Jesus.

5.6 Die Wahrheit bricht sich Bahn

Trotz der weit verbreiteten Lüge im Volk der Juden, glaubten bereits nach wenigen Wochen Tausende an den auferstandenen Jesus. Bald nach Pfingsten kamen sogar viele Priester zum Glauben an den auferstandenen Christus Jesus. So berichtet Lukas: „Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.“ (Apg 6,7).

6. Die Erscheinungen von Jesus während der vierzig Tage

Abbildung: Mindestens 5 Frauen sind in den frühen Morgenstunden des ersten Tages der Woche unterwegs zum Grab. Doch sie finden den Grabstein abgewälzt (Zeichnung von J. S. am ).

- Früh am Morgen des ersten Tages erschein der Auferstandene zuerst Maria Magdalena (Joh 20,15-18).

- Danach erscheint Jesus einer Gruppe von Frauen, die auf die Anweisung der Engel das leere Grab verlassen hatten und sich auf dem Weg in die Stadt zu den Jüngern befinden (Mt 28,9-10).

- Im Laufe des Tages erscheint Jesus dem Simon Petrus wie Lukas kurz festhält (Lk 24,34).

- Am Spätnachmittag begegnet Jesus dem Kleopas und seinem Freund auf dem Weg nach dem Dorf Emmaus (Lk 24,13-33).

- Spät am Abend des ersten Tages erscheint Jesus seinen Jüngern (einschließlich der zwei sogenannten Emmausjüngern) hinter verschlossenen Türen, allerdings ohne Thomas (Joh 20,19-24).

- Nach einer Woche begegnete Jesus wieder seinen Jüngern in Jerusalem, diesmal war Thomas dabei (Joh 20,25-29).

- Zwischendurch begegnete Jesus dem Jakobus, wie der Ap. Paulus schreibt (1Kor 15,7).

- Eine weitere Begegnung Jesu mit sieben Jüngern findet am Ufer des Sees von Tiberias statt und zwar in unmittelbarer Nähe von Kapernaum (Joh 21,1-14).

- Die bekannteste Begegnung beschreibt der Evangelist Matthäus – diese findet auf einem Berg in Galiläa statt (Mt 28,16-29). Bei dieser Begegnung gibt Jesus den Auftrag zur Evangelisation unter allen Völkern.

- Wenig bekannt ist die Erscheinung von Jesus bei der mehr als fünfhundert Brüder auf einmal dabei waren, wie der Ap. Paulus in 1Korinther 15,6 bestätigt.

- Danach trifft Jesus sich mit seinen Jüngern in Jerusalem in einem Haus (Lk 24,42-50; Apg 1,4-8).

- Das letzte Treffen und die Erhöhung in den Himmel findet auf dem Ölberg statt (Lk 24,51-52; Apg 1,9-12).

Details zu diesem 6. Abschnitt unter dem Link: http://gottesgeheimnis.net/2017/04/15/die-tatsache-der-auferstehung-von-jesus/

7. Auswirkungen der Auferstehung von Jesus

- Die mutige und vollmächtige Verkündigung der Apostel – „mit großer Kraft gaben die Aposteln Zeugnis von der Auferstehung Jesu“

- Allein in der Apostelgeschichte wird von den Aposteln nahezu zwanzigmal auf die Auferstehung von Jesus Bezug genommen. Der Schwerpunkt in der Verkündigung ist also die Auferstehung von Jesus aus den Toten, als unbedingte Folge des Leidens und Sterbens von Jesus. Ebenso einen breiten Raum nimmt diese zentrale Botschaft in den Briefen der neutestamentlichen Autoren ein (Apg 1,3.21.22; 2,20-32. 34; 3,15.26; 4,1-2.10.33; 5,30; 10,40.41; 13,33.37; 17,31; 22,6; Röm 1,4; 6;4; 10,9; 1Kor 6,14; 15,4.16.17; Gal 1,1; Kol 2,12; 1Thes 4,14; 1Petr 1,21; 2Tim 2,8; Offb 1,18).

8. Schlussfolgerungen

8.1 Welche Auswirkungen hat die Auferstehung von Jesus in unserem persönlichen Leben?

8.2 In meiner Gebetsgemeinschaft mit Gott?

8.3 In unserem Dienst in der Gemeinde?

8.4 In unserem Zeugnis vor der Welt?

8.5 In Fragen der Lebensgestaltung?

8.6 In Zeiten des Älterwerdens?

8.7 Im Anblick des Sterbens?

8.8 Ia, sogar in den Angelegenheiten der Bestattung?