10.26.3 Jesus lässt sich gefangen nehmen

Aus Furcht vor einem Volksaufstand zugunsten von Jesus, nehmen die Führer des Volkes den sehr bekannten Propheten Jesus bei einer nächtlichen Aktion gefangen. Dabei spielte Judas eine entscheidende Rolle. Ohne ihn wäre die Gefangennahme in dieser Nacht nicht zustande gekommen. Zunächst lernen wir die Evangelientexte über die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane kennen.

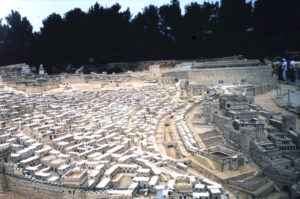

Abbildung 9 Eine Schafherde weidet friedlich in einem Olivenhain (Foto am 17. August 2011).

Dabei werden wir feststellen, dass sich die drei sogenannten synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) sowohl einandern ähneln als auch ergänzen. Johannes hat eine etwas andere Reihenfolge und hält ungewöhnliche Aspekte im Ablauf der Gefangennahme fest.

Der Evangelist Johannes schreibt: „Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohenpriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen.“ (Joh 18,6). Die Bezeichnung `Schar`, (gr. σπείρα – speira), ist eine militärische Abteilung der Römer, welche in Jerusalem stationiert war. Diese wird von einem Oberst über Tausend `gr. χιλίαρχος – chiliarchos` befehligt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die gesamte Abteilung an der Gefangennahme teilnahm. Doch lässt dies erkennen, dass die Tempelbehörde (die Priesterschaft) ab diesem Zeitpunkt den römischen Kommandanten in ihre Pläne einbezogen hat.Der Evangelist Markus schreibt über das Verhaftungskomande folgendes: „Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten.“ (Mk 14,43). ().

Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin’s! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen“ (18,3-5). „Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin’s!, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen! Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast“ (18,7-9).

Matthäus: „Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes“ (Mt 26,47). Der Evangelist Markus ergänzt: „Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist’s; den ergreift und führt ihn sicher ab“ (Mk 14,44). Der Evangelist Lukas ergänzt, dass Judas der Schar voranging, auf Jesus hinzuging um ihn zu küssen (Lk 22.47). Der Evangelist Matthäus fährt fort: „Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi!, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen?“ (Mt 26,49-50). Der Evangelist Lukas: „Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss?“ (Lk 22,48). Matthäus: „Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn“ (Mt 26,51). Johannes ergänzt mit den Worten: „Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn“ (Joh 18,12). Lukas: „Als aber, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?“ (22,49). Johannes macht weiter detailierte Angaben: „Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus“ (18,10). Lukas: „Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn“ (22,51). Johannes: „Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide!“ (18,11). Matthäus ergänzt: „Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“. Johannes: „Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?“ (18,11). Matthäus: „Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?“ (26,53-54). Matthäus: „Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen.

56 Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten“ (26,55-56). Markus: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen.

49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden“ (14,48). Lukas: „Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis“ (22,52-53). Matthäus: „Da verließen ihn alle Jünger und flohen“ (). Markus: „Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon“ (14,51-52). Matthäus: „Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten“ (26,57). Und Johannes ergänzt: „und führten ihn zuerst zu Hannas; der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war.“ (Joh 18,13).

Fragen / Aufgaben:

- Welcher Unterschied fällt dir beim Verhalten von Jesus im Vergleich zum Erlebnis seiner Jünger im Garten Gethsemane auf?

- Welche Hinweise aus dem Alten Testament sehen die Evangelisten erfüllt?

- Warum fällt das Verhaftungskommando ersteinmal auf den Boden?

- Wie ist das Verhältnis von Jesus zum Schwert (= Umgang mit Gewalt)? Was finden wir sonst im Neuen Testament zu diesem Thema?

- Warum ist Jesus hier so wehrlos?

- Woran erkennen wir den in Gethsemane errungenen Sieg?

An diesem ruhigen Ort will Jesus mit seinen Jüngern die letzten gemeinsamen Stunden vor den schwersten Stunden verbringen. Judas weiß wohin Jesus geht – der Evangelist Lukas spricht von einer Gewohnheit der ganzen Gruppe sich in diesen Garten zurückzuziehen. Es ist bereits Nacht geworden. Acht Jünger werden im Bereich des Eingangs zurückgelassen. Mit den drei engsten Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes geht Jesus weiter in den Garten hinein um zu beten. Jesus sucht sich Beistand bei seiner letzten Prüfung bei seinen drei liebsten Jüngern: Werden sie mit seiner Taufe getauft werden? Werden sie seinen Becher trinken? Mit jedem weiteren Schritt steigt in Jesus Angst und Verzagen. Seine Seele ist zu Tode betrübt. Ein Zittern wird bei ihm sichtbar. Doch dies ist nur der Anfang, den die Drei noch mitbekommen als Jesus sie bittet mit ihm zu wachen und zu beten – denn der Schlaf übermannt sie bald. Allein – wie am Anfang des Dienstes – muss Jesus diesen Kampf aufnehmen. Dies geschieht im Gebet (Hebr 5,7). Jesus kniet, fällt auf die Erde nieder – sogar mit dem Angesicht. Hier berichten alle drei Evangelisten, dass Jesus Gott als seinen Vater im persönlichen Gebet anspricht. Jesus bitte um das Vorübergehen des leidgefüllten Bechers. Doch Jesus begrenzt diese Bitte: …doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Lk 22,41). Der Wille des Vaters soll geschehen, darin birgt sich auch der Wille von Jesus. Hier sind wir sehr nahe am Geheimnis von Jesus: so menschlich und doch so nah beim Vater! Lukas markiert dieses tiefe Geheimnis mit dem Erscheinen eines Engels, um Jesus zu stärken. Jesus rang mit dem Tod in einer Tiefe, die wieder Lukas beschreibt: …sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen“ (Lk 22,44).

Als Jesus zu seinen drei Jüngern zurück kommt, findet er sie schlafend. Er sieht den mit allem Leid dieser Welt gefüllten Becher – doch die Apostel schlafen! Jesus reißt alle drei, aber Simon Petrus im Besonderen, aus dem Schlaf – doch wachen und beten können sie in dieser Nacht nicht. So geht Jesus wieder und betet weiter schon mit mehr Zuversicht:

Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! (Mt 26,42)

Doch die Jünger werden in dieser entscheidenden Nacht nicht zu Helden des Gebets – wieder findet Jesus sie schlafend. Nach einer weiteren Gebetsrunde kommt er siegreich wieder zu seinen Jüngern zurück und findet sie wieder schlafend. Doch die Versuchung ist von Jesus gewichen – Jesus hat im Geist den Sieg über den Tod errungen, den er dann später im Leib am Kreuz erringen wird. Jetzt ruft er den Jüngern zu, sich auszuruhen – die Erlebnisse der nächsten Stunden werden sie auf härteste beanspruchen.

- Jesus lässt sich gefangen nehmen

(Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Lk 22,47-53; Joh 18,1-11)

Die Jünger finden nur wenig Ruhe, denn bald fordert Jesus sie auf zurück zu den anderen Jüngern zu gehen, um von dort aus dem Verhaftungskommando entgegenzugehen. Wahrscheinlich hören und sehen die Jünger die bunte Schar zusammengesetzt aus der jüdischen Tempelwache, einer Abteilung römischer Soldaten von der Burg Antonia (so Joh 18,3: Schar der Kriegsknechte) und weitere Begleiter/Vertreter aus den Reihen der Pharisäer schon näher kommen. Ihr vertrauter Judas hat die Seiten gewechselt und findet sich bei ihnen in der vordersten Reihe. Der Hohe Rat (Sanhedrin) konnte zwar kein Todesurteil aussprechen, aber er durfte Pilatus mit teilen, dass Jesus nach jüdischem Recht des Todes würdig sei. Diese bewaffnete und gut ausgeleuchtete Schar – wahrscheinlich angereichert durch Schaulustige – nähert sich den zwölf unbewaffneten eher schlichten Zeitgenossen. Das Erkennungszeichen war mit Judas verabredet – ein üblicher Begrüßungskuss wird die Person Jesus markieren. Judas geht auf Jesus zu, grüßt ihn mit den Worten „Rabbi, Rabbi!“ (Mk 14,45) und markiert ihn. Jesus grüßt Judas entspannt mit dem Begriff: „Mein Freund…“(Mt 26,50) Hier wird deutlich, dass Jesus in tiefem Frieden auf Menschen zugehen kann, die ihn ans Kreuz bringen. Jesus nimmt die Begrüßung und den Kuss arglos an – wissend um Verrat und Heuchelei. Hier finden wir weitere Hinweise vom Evangelisten Johannes, der schildert wie Jesus offensiv auf das Verhaftungskommando zu geht und sich selbst ihnen stellt. Damit wird selbst die verabredete Kussszene völlig überflüssig. Diese ruhige und doch offensive Wehrlosigkeit und damit eine sehr eindrückliche Majestät überrascht alle. Sie weichen zurück und fallen zu Boden. Wieder fragt Jesus, wen sie suchen und wieder gibt er sich zu erkennen. Hier folgen wir wieder den Evangelisten Matthäus und Markus, die beschreiben wie die Kriegsknechte Jesus festnehmen. Petrus kann dies nicht zulassen und zieht plötzlich ein Schwert und schlägt dem Knecht Malchus damit das rechte Ohr ab. Diese überraschende Szene nutzt Jesus souverän zu einer Heilung und zum entschiedenen Votum gegen Gewaltanwendung und dem Hinweis auf seine himmlische Unterstützung. Jesus umgibt ein tiefer Frieden. Er weis um den Becher des Leids, den der Vater für ihn vorsieht und er ist bereit ihn zu trinken. Darum lässt Jesus sich festnehmen und fragt dabei, warum sie ihn wie einen Räuber zu nächtlicher Stunde in einem Garten festnehmen, da er doch immer in ihrer Mitte gewesen sei. Doch Jesus weis um „(…) ihre Stunde und die Macht der Finsternis“ (Lk 22,53).

10.26.4 Die Jünger fliehen

(Mt 26,56; Mk 14,50-52)

Als die Reihen der Kriegsknechte sich um Jesus schließen, wagt es keiner seiner Nachfolger mehr in dessen Nähe zu bleiben. Sie fürchten zu Recht auch ihre Verhaftung. So lassen alle Jesus allein und fliehen. Der Evangelist Matthäus schreibt: „Da verließen ihn alle Jünger und flohen.“ (Mt 26,56). Dies hat Jesus ihnen vorausgesagt und es mit einer Prophetie unterstrichen: „Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben (Sacharja 13,7): »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.« (Mt 26,31). Und wenige Stunden vor seiner Verhaftung sagte er seinen Jüngern: „Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.“ (Joh 16,32).

Der Evangelist Markus berichtet ein in der damaligen und heutigen Kultur sehr peinliches Ereignis. Ein junger Nachfolger hat den Mut und hält sich selbst noch in dieser Situation zu Jesus. Manche Ausleger nehmen an, das hier Johannes Markus der spätere Evangelist sein eigenes Erleben verhüllt berichtet. „Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon.“ (Mk 14,51-52). Er folgt dem Verhaftungskommando nur sehr leicht bekleidet. Wahrscheinlich ist er kurzentschlossen dem Verhaftungskommando besorgt gefolgt. Als einer der nicht zum Kreis der Jünger gehört und auch nicht im Garten mit Jesus war, denkt er nicht an eine unmittelbare Gefahr für ihn. Doch er wird bemerkt und man will auch ihn festnehmen. Doch der junge Mann entwindet sich und flieht nackt.

Fragen / Aufgaben:

- Warum wird die Flucht der Jünger hier geschildert? Sie lässt doch auf alle Apostel für alle Zeit ein schlechtes Licht fallen?

- Welche Worte besonders von Petrus sind uns noch im Ohr?

- Verrat des Judas und Flucht aller anderer Jünger – welche Lehre ziehen wir daraus für uns als Nachfolger? Als Gemeindeleiter?

- Auf was kann uns dieser mutige und dennoch nackt wegrennende junge Mann hinweisen?

10.27 Jesus wird vor Hannas verhört

(Bibeltexte: Joh 18,12-14; 19-24; Lk 22,54. 63-65)

Der Evangelist Johannes schreibt:

Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, „ein“ Mensch stürbe für das ganze Volk. (Joh 11,49-52; 18,12-14).

Der Evangelist Lukas ergänzt dazu:

Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. (Lk 22,54).

Gemeint ist hier wohl das Haus (oikos) des Hohenpriesters Hannas, welches sich im Palasthof (aule) des Hohenpriesters befand, so die Zusammenhänge aus Mt 26,58 „Petrus aber folgte ihm von ferne bis zum Palast (Palasthof) des Hohenpriesters“ (Mt 26,69; Mk 14,54; Lk 22,66).

Von diesem inoffiziellen Verhör im Haus bei Hannas berichtet ausdrücklich nur der Evangelist Johannes. Doch auch im Text des Evangelisten Lukas ist eine Zweiteilung des Prozesses erkennbar. Hannas war der Schwiegervater des amtierenden Hohenpriesters Kaiphas. Dieses Vorverhör wurde höchstwahrscheinlich bewusst geplant. Zum einen wurde dem Älteren, sozusagen emeritierten Hohenpriester die Ehre erwiesen und zum anderen wurde dadurch Zeit gewonnen für den Hauptprozess, der erst in den frühen Morgenstunden stattfand (Lk 22,66). Man suchte noch in der Nacht händeringend nach Zeugen (Mt 26,59; Mk 14,55). Gerade hier und in dieser ersten Phase des Verhörs findet die Verleugnung des Petrus statt (Joh 18,15-18; 25-27; siehe nächster Abschnitt).

Der Hohepriester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. (18,19-21).

Das Verhalten von Jesus fällt hier auf, denn auf die Fragen des Hohenpriesters Hannas geht er nicht ein, bzw. gibt darauf keine Antworten. Für dieses Verhalten können folgende Gründe angeführt werden:

- Bei diesem Verhör handelt es sich nicht um einen offiziellen Gerichtsprozess. Jesus ist dem Hannas nicht verpflichtet zu antworten oder sich vor ihm zu verteidigen. Im Gegemteil, der Hohepriester selbst wäre in der Pflicht die Gründe für die nächtliche Verhaftung zu nennen.

- Es scheint, dass Jesus dem Hannas keine Autorität zollt, da er gar nicht der zuständige Richter ist. Jesus amtwortet ihm auch deswegen nicht, weil es sich bei diesem vorgeschobenem Verhör um allgemein bekannte Inhalte handelt. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn Hannas bis dahin nicht mitbekommen hätte, wer seine Jünger sind, was er lehrt und tut. So lesen wir in Johannes 11,47-18 „Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen.Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute.“

- Jesus geht auf seine Fragen auch nicht ein, weil es sich bei diesem Verhör um eine Schmeichelei des Schwiegersohnes dem Schwiegervater gegenüber handelt. Eine Art politisches Kalkül bei Kaiphas (typische orientalische Gepflogenheiten – den Älteren, dem gegenüber man sich verpflichtet fühlt, nicht zu übergehen).

Die Missachtung der Gepflogenheit von Ehrerbietung gegenüber einem ehemaligen Amtsträger führte bei einem der Diener zu einer bewussten frechen Reaktion.

Als er so redete, schlug einer von den Knechten (gr. υπερετών – ypereton – Diener), die dabeistanden, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohenpriester so antworten? (Joh 18,22).

Will er mit dieser verachtenden Geste seinem Dienstherrn imponieren? Dies nimmt Jesus jedoch keineswegs stillschweigend hin.

Jesus antwortete: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist; habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich.“ (18,23).

An dieser Stelle erinnern wir uns natürlich an die Aussage von Jesus:

Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Lk 6,29).

Hält sich Jesus selber nicht an das, was er die Jünger lehrte? Nun, hätte Jesus sein Gesicht zum zweiten Schlag hingehalten, hätte sich der Schläger im Recht gewusst. Mit seiner Gegenfrage schlägt Jesus nicht zurück, er tritt auch nicht einfach nur für sein Recht ein, sondern mit seiner Antwort/Frage gibt er dem Schläger die Möglichkeit sein Verhalten selbst zu beurteilen. Es gibt auch Situationen, in denen Jesus schweigend die Schläge erduldete (Mt 26,67). Auf Gewalt zu reagieren mit angemessenen Worten, ist nicht nur angebracht um seiner selbst willen, sondern auch um das Unrecht des Gewalttäters zu benennen und verurteilen.

Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. (Joh 18,24).

Doch bevor Jesus dort ankommt, bzw. bevor der Hohe Rat in den frühen Morgenstunden zusammenkommt, wird Jesus von den Knechten misshandelt (Lk 22,65-66). Der Evangelist Lukas ergänzt dazu:

Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist’s, der dich schlug? Und noch mit vielen andern Lästerungen schmähten sie ihn. (Lk 22,63-65).

Das rauhe und gewalttätige Verhalten des einen Dieners und die stillschweigende Billigung des Hannas, lösten eine ganze Lawine von lästerlichen Schmähungen aus, die von Gewalt begleitet waren.

Fragen / Aufgaben:

- Nenne einige Gründe, warum Jesus zuerst zu Hannas geführt wurde?

- Warum interessiet sich Hannas für die Jünger von Jesus und seine Lehre? Hat er darüber keine Kenntnisse? Was steckt hinter seinen Fragen?

- Was könnte die Motivation bei dem Diener gewesen sein, dass er Jesus ins Gesicht schlug?

- Versuche die Reaktion von Jesus zu erklären. Warum verteidigt er sich hier mit Worten, aber bei einer anderen Gelegenheit nimmt er Schläge stillschweigend hin?

10.28 Petrus verleugnet seinen Herrn

(Mt 26,58-75; Mk 14,54. 66-72; Lk 22,54-62; Joh 18,16-18; 25-27)

10.28.1 Hochmut (Selbstüberschätzung) kommt vor dem Fall

Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen; aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ch dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. (Joh 13,36-38).

Abbildung 10 Ein krähender Hahn im Hohlraum eines Olivenbaumes auf der Insel Thassos in Griechenland. Seit der Verleugnung Jesu durch Petrus im Palasthof des Hohenpriesters in Jerusalem, ist der Hahn zum Symbol für Wachsamkeit geworden und ziert so manchen Kirchturm (Foto am 17. August 2010).

Simon Petrus fällt wieder mal aus dem Gleichgewicht, eigen ist ihm die Selbstüberschätzung. Der Grund dafür liegt:

- Im mangelndem Hinhören auf das, was Jesus gesagt hat;

- Im mangelndem Vertrauen darauf, dass Jesus es besser weiß, was für Petrus gut ist;

- In der Unzufriedenheit des Petrus über die Einschränkung des Verantwortungsbereiches, welchen Jesus ihm aufzeigt.

Die Prophetie von Gott und die Wahrsagerei durch Menschen ist äußerlich manchmal ähnlich, in der Motivation und der Zielsetzung jedoch völlig verschieden. Jesus sagt konkrete geschichtliche Abläufe im individuellen Bereich bei Petrus voraus, weil er weiß, dass es so kommen wird. Und genau so wird es kommen, nicht weil Gott es bestimmt oder festgelegt hätte, sondern weil Petrus sich entschieden hatte in seiner Selbstüberschätzung zu verharren. Natürlich hätte Gott dem Petrus diese Blamage ersparen können, er lässt ihn aber laufen und diese peinliche und auch sehr einprägsame Erfahrung machen.

10.28.2 Begriffserklärung

Da manchmal ´Verleugnen´ und ´Verraten´ gleichgesetzt wird, sei hier darauf hingewiesen, dass es dafür im Griechischen zwei ganz unterschiedliche Begriffe gibt. Durch diese Begriffe wird zwischen Verleugnung oder Leugnung und dem Verrat, also einer bewussten Auslieferung, deutlich unterschieden. Petrus hat seinen Herrn nicht ausgeliefert (wie Judas) sondern verleugnet. Er hat sich von ihm bewusst losgesagt und distanziert. Für Verleugnen benutzen die Evangelisten den Begriff: ´άπ-αρνήσή – ap-arnese – ver-leugnen´ oder ´ηρνήσατο – ernesato – er leugnete´.

Für Verraten wird der Begriff ´παραδώσει – paradosei – er verrät´ oder ´ο παραδιδούς αυτόν – der Verratende ihn´ verwendet. Petrus hat also seinen Herrn nicht verraten, wie es Judas tat, sondern verleugnet, oder geleugnet ihn zu kennen. Dies ist schlimm genug, doch Verrat bedeutet – jemanden ausliefern, bewusst überliefern in die Hände der Feinde. Dies tat Judas und dasselbe taten die Hohenpriester, indem sie Jesus an den Statthalter Pilatus auslieferten.

10.28.3 Chronologische Zusammenstellung der Texte aller vier Evangelien

| Matthäus 26,58-75 |

Markus 14,54. 66-72 |

Lukas 22,54-62 |

Johannes 18,15-16. 18. 17. 25-27 |

| 58 Petrus aber folgte ihm von ferne bis zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinauswollte.

|

54 Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer.

|

54 Petrus aber folgte von ferne. |

15 Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohenpriesters.

16 Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. |

| Petrus aber saß draußen im Hof; |

66 Und Petrus war unten im Hof. |

55 Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen; und Petrus setzte sich mitten unter sie. |

18 Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich.[1] |

| 69 da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. |

Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters;

67 und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. |

56 Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. |

17 Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? |

| 70 Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst (1). |

68 Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst (1). |

57 Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht (1). |

Er sprach: Ich bin’s nicht (1).

|

| 71 Als er aber hinausging in die Torhalle, |

Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte (zum erstenmal). |

|

|

| (es) sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.

|

69 Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabeistanden: Das ist einer von denen. |

58 Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. |

25 Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie (die Knechte) zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? |

| 72 Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht (2). |

70 Und er leugnete abermals (2). |

Petrus aber sprach: Mensch, ich bin’s nicht (2). |

Er leugnete und sprach: Ich bin’s nicht (2). |

| 73 Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. |

Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabeistanden, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen; denn du bist auch ein Galiläer. |

59 Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm; denn er ist ein Galiläer. |

26 Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? |

| 74 Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht (3). |

71 Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet (3). |

60 Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst (3)

|

27 Da leugnete Petrus abermals (3). |

| Und alsbald krähte der Hahn. |

72 Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. |

Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn.

|

und alsbald krähte der Hahn. |

|

|

61 Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. |

|

| 75 Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. |

Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. |

Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. |

|

| Und er ging hinaus und weinte bitterlich. |

Und er fing an zu weinen. |

62 Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. |

|

10.28,4 Die erste Phase der Verleugnung

Eine Magd, die als Türhüterin fungierte, lässt den Petrus in den Palasthof des Hohenpriesters Hannas hinein, nachdem Johannes seine Bekanntschaft mit dem Hohenpriester ins Spiel gebracht hatte (Joh 18,16). Durch diese Beziehungen des Johannes zum Hohenpriester kam Petrus in eine sehr peinliche aber auch gefährliche Lage.

Petrus bewies Mut, doch dies in eigener Kraft und Eigenregie. Er wollte ja zu seinem dreifachen Versprechen stehen:

- „Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern“ (Mt 26,33),

- „Mit dir bin ich bereit nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in den Tod zu gehen“ (Lk 22,33),

- „Ich will mein Leben für dich hingeben“ (Joh 13,37b).

Sein Ziel war, den Prozeßverlauf aus der Nähe zu beobachten (Mt 27,58). So geht er in die Mitte des Hofes und setzt sich zu den Dienern und Knechten, welche ein Feuer angezündet hatten wegen der Kälte (Mk 14,54; Joh 18,18). Zu dieser Jahreszeit (14. Nisan – 3. April 33) waren die Nächte in Jerusalem noch ziemlich kalt. Mit verstohlenen Blicken hinauf zum Hohenpriesterpalast, versucht Petrus aus der Entfernung den Prozessverlauf zu verfolgen. Doch seit Betreten des Palasthofes wird er ständig beobachtet. Die Magd am Toreingang lässt ihn nicht mehr aus den Augen. Sollte dieser Mann etwas anstellen, würde sie die Verantwortung dafür tragen müssen, weil sie ihn als Unbefugten in den Palasthof hineingelassen hatte. Auf jeden Fall geht sie ihm nach in die Mitte des Hofes. Beim Feuerschein kann sie ihn auch gut erkennen. Sie schaut ihm genau in die Augen, denn der griechische Begriff ´άτενίσασα – atenisasa – aufmerksam, genau anschauen´ unterstreicht dies (Lk 22,56). Mit ihrer durchdringenden Frage und Behauptung, „dieser war auch mit ihm“, löste sie eine ganze Lawine von begründetem Verdacht aus. Alle vier Evangelisten geben die Aussage der Magd zum Teil unterschiedlich wieder. Es ist also wahrscheinlich, dass sie drei Aussagen gemacht hat.

- Ob die Türhüterin gleich am Eingangstor den Petrus fragt: „Bist nicht auch du (einer) von den Jüngern dieses Menschen“, oder erst später, als Petrus bereits in der Runde der Diener am Feuer saß, bleibt offen (Joh 18,17).

- Im Hof vor den Dienern stellt dieselbe Magd die Behauptung auf: „Auch du warst mit Jesus dem Galiläer, dem Nazarener“ (Mt 26,69; Mk 14,67).

- Dann erst wendet sie sich zu allen mit der öffentlichen Behauptung: „Auch dieser war mit ihm“ (Lk 22,56).

Für ihre Frage und Behauptung hatte sie als Türhüterin ja allen Grund (Joh 18,16). Nun muss Petrus sich stellen, oder leugnen. Und er leugnete vor allen:

- „Ich bin`s nicht“ (Joh 18,17),

- „ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst“ (Mt 26,70; Mk 14,68),

- „Frau, ich kenne ihn nicht“ (Lk 22,57).

Die drei verleugnenden Aussagen des Petrus könnten ursprünglich in einem ausführlichen Satz ausgesprochen worden sein. Doch die Evangelisten hatten jeweils nur einen Teil des ganzen Satzes aufgeschrieben (Matthäus und Markus sind gleich). Nun ist es dem Petrus heiß geworden, aber nicht vom Feuer und „er stand auf und ging in das Torgebäude (den Vorhof) hinaus“ (Mt 26,71; Mk 14,68).

Markus weicht an dieser Stelle von den anderen Evangelisten ab und fügt hinzu: „und (der) Hahn krähte (zum ersten Mal)“ (Mk 14,68). Obwohl dieser Zusatz nicht in allen Handschriften vorkommt, entspricht er der Ankündigung von Jesus: „Wahrlich, ich sage dir, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst“ (Mk 14,30). Ob Petrus im Wirrwar seiner Gedanken diesen ersten Weckruf einfach überhörte, bleibt offen.

10.28.5 Die zweite Phase der Verleugnung

Auch dort im Torgebäude gibt es Diener und Knechte des Hohenpriesters, welche um ein Feuer herumstanden (Joh 18,25). Inzwischen hat auch die Magd den Innenhof verlassen und ist in das Torgebäude zurückgekehrt. Möglich, dass sie sich zwischendurch eine andere Magd zur Verstärkung geholt hatte.

- „Und als die Magd (die Türhüterin) ihn (den Petrus) sah, fing sie wieder an zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen“ (Mk 14,69).

- Eine andere Magd schließt sich ihr an, indem sie ebenfalls zu den Dabeistehenden sagt: „Auch dieser war mit Jesus dem Nazoräer“ (Mt 26,71).

- Nach Lk 22,58 meldet sich nun auch ein Mann und behauptet: „Auch du bist (einer) von ihnen“. Johannes spricht einfach von mehreren, die sich äußern und er zieht diese Äußerungen in einem Satz zusammen: „Bist nicht auch du (einer) von seinen Jüngern?“ (Joh 18,25b). Wir sollten bedenken, dass in jener Zeit das Zeugnis einer Frau vor Gericht nicht galt. Dadurch erklärt sich die Bemühung der Magd, die Diener (Männer) in diesen Aufklärungsprozess einbeziehen.

Und wieder leugnete er mit einem Eid, indem er sich wohl an den einen Sprecher, welchen Lukas hervorhebt, wendet:

- „Mensch, ich bin`s nicht“ (Lk 22,58c; Joh 18,25c)

- „Ich kenne diesen Menschen nicht“ (Mt 26,72).

Auch die zweite Verleugnung beinhaltet eine doppelte Aussage:

Erstens: Ich bin nicht die Person, mit der ihr mich in Zusammenhang bringt.

Zweitens: Mit jenem Menschen habe ich nichts zu tun.

10.28,6 Die dritte Phase der Verleugnung

Nach Markus 14,70b vergeht eine kurze Zeit, bis es zu erneuten Fragen kommt. Lukas schreibt, dass ungefähr eine Stunde verging (Lk 22,59a). Nun wird Petrus vielleicht gedacht haben, die Gefahr ist vorüber, sie lassen mich endlich in Ruhe. Doch weit gefehlt, der Verdacht verdichtet sich. Inzwischen sprach es sich unter den Anwesenden herum, dass es im Hof einen Anhänger des Gefangenen gibt, vermutlich ist er sogar bewaffnet. Wieder sind es mehrere, die ihrem Verdacht auch noch eine Begründung hinzufügen, nämlich:

- „Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und auch deine Sprache (Lalia) verrät dich“ (Mk 14,70b; Mt 26,73).

- Lukas hebt einen Sprecher hervor, der fast die gleiche Aussage macht, wie die meisten sie ausgesprochen hatten: „In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer“ (Lk 22,59b).

- Johannes nennt einen Knecht des Hohenpriesters, einen Verwandten des Malchus, dem Petrus das rechte Ohr abgehauen hatte (Lk 22,50; Joh 18,26a). Dieser Knecht scheint ein gutes visuelles Gedächtnis zu haben wenn er sagt: „Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm?“ (Joh 18,26b).

Es ist möglich, dass der Mann bei Lukas und der Knecht des Hohenpriesters bei Johannes ein und dieselbe Person ist. Sicher ist, dass sich viele Personen im Palasthof mit Petrus angelegt hatten. Das Ganze gleicht der inofiziellen juristischen Untersuchung, welche sich parallel und im Zusammenhang des Prozesses von Jesus abläuft. Oben im Palast des Hohenpriesters bekennt der Angeklagte: „Ich bin`s“ (Mk 14,62), unten im Hof sagt der zu Recht Verdächtigte: „Ich bins nicht“. Nun ist Petrus so sehr in die Enge getrieben worden, angefangen von einer Magd und zum Ende von einem Augenzeugen, dass er spätestens hier hätte aufgeben und sich stellen müssen. Doch der Satan hat sich vorgenommen die Jünger zu sieben wie den Weizen (Lk 22,31) und gerade den Petrus auf eine besondere Weise. „Da fing er (Petrus) an sich zu verwünschen und zu schwören:

- „Mensch, ich weiß nicht was du sagst (Lk 22,60),

- „Ich kenne den Menschen nicht von dem ihr redet“ (Mt 26,74a+b; Mk 14,71).

„Und sogleich, während er noch redete (Lk 22,60b), krähte der Hahn“ (Joh 18,27; Mk 14,72; Mt 26,74). „Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an (Lk 22,61a). Da Jesus nicht einfach vom Palastsaal des Hannas in das Torgebäude blicken konnte, ist es gut möglich, dass die dritte Verleugnung und der darauf folgende Blickkontakt von Jesus zu Petrus hin, während der Überführung von Hannas zu Kaiphas stattgefunden hatte (Joh 18,24). Ähnlich äußert sich auch Thiede, C.P.: Geheimakte Petrus. Auf den Spuren des Apostels, Stuttgart 2000, 130-131.

„Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich“ (Mt 26,75; Lk 22,62). Erst jetzt erinnert sich Petrus an die Aussage von Jesus. Seine Selbstüberschätzung und mangelnder Glaube an die Worte Jesu, wurden ihm zum Verhängnis. Und er bricht innerlich und auch äußerlich zusammen. Die Tränen der Reue und des Umdenkens zeugen von der Demütigung des Herzens.

Der Hahn auf emεμ Kirchturm soll die Christen erinnern wachsam zu sein und mutig und treu Jesus ihren Herrn bekennen. So ist auch der Hahn auf dem Kirchturm der evangelischen Bergkirche in Pforzhem-Büchenbronn (aus dem 15 Jh.) nicht einfach als blose Verziehrung gedacht (Foto am 7. Juli 2016).

Петух на шпиле церкви должен напомин Abbildung 11 Der Hahn auf emεμ Kirchturm soll die Christen erinnern wachsam zu sein und mutig und treu Jesus ihren Herrn bekennen. So ist auch der Hahn auf dem Kirchturm der evangelischen Bergkirche in Pforzhem-Büchenbronn (aus dem 15 Jh.) nicht einfach als blose Verziehrung gedacht (Foto am 7. Juli 2016).

Auch wenn Jesus die Warnung aussprach: „Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes“ (Lk 12,9), übt er doch Gnade vor Recht. Es gibt verschiedene Fassetten bei der Leugnung oder Verleugnung Jesu. Die des Petrus ist eine der dramatischsten.

Doch Petrus versank nicht im Abgrund der Traurigkeit durch sein Versagen, sondern wurde nach Herzensumkehr aufgefangen im Netz der unermesslichen Liebe von Jesus Christus.

Fragen / Aufgaben:

- Was war die Motivation bei Petrus, seinem Herrn von Ferne zu folgen?

- Sind gute, vertrauensvolle Beziehungen zu oberen Instanzen für Jesusnachfolger hilfreich? Wie lässt sich die Beziehung, welche Petrus in diesem Fall nutzte (Johannes ist dem Hohenpriester bekannt) in dieser Geschichte bewerten?

- Wo hielt sich Johannes auf und warum hielt sich Petrus nicht zu seinem Mitjünger?

- Beschreibe die Aktivität der Magd als Türhüterin. Warum ist sie so sehr um die Aufklärung der Person des Petrus bemüht?

- Welche Gründe gibt es, warum Petrus erst an die Worte Jesu dachte, als der Hahn krähte und Jesus ihn anschaute?

- Was sind die Gründe dafür, dass Petrus in der Stunde der Versuchung nicht standhaft geblieben ist?

- Wie reagiert Jesus auf die Verleugnungen des Petrus?

- Was können Tränen der Reue und Buße bewirken?

10.29 Jesus vor Kaiphas und dem Hohen Rat

(Bibeltexte: Mt 26,57-68; Mk 14,57-65; Lk 22,66-71)

10.29.1 Die Informationsquellen

Alle drei synoptischen Evangelien berichten im Detail und einander ergänzend den offiziellen Gerichtsprozess vor dem Hohen Rat unter der Leitung des amtierenden Hohenpriesters Kaiphas (Mt 26,57-68; Mk 14,57-65; Lk 22,66-71).

Der Evangelist Lukas schreibt dazu: „Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohenpriester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Rat.“ (Lk 22,66). Der Prozess vor Kaiphas fand in den frühen Morgenstunden des Passah-Tages statt. Dem Hohen Rat (Synedrium), gehörten parteiübergreifend siebzig (71) Personen an – die Hohenpriester, Schriftgelehrte und reiche angesehene Älteste des Volkes. Diese Personen waren wahrscheinlich über die bevorstehende Gefangennahme Jesu informiert worden, doch eingetroffen im Palast des Hohenpriesters sind sie erst in den frühen Morgenstunden. Dieser Umstand erklärt vielleicht auch, warum das inoffizielle Verhör vor Hannas vorgeschoben wurde (Joh 18,19-24). Der Evangelist Matthäus schreibt: „Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten.“ (Mt 26,57; Mk 14,53).

Der Beschluss, Jesus zu töten, ist vom Synedrium bereits vor einigen Wochen, nach der Auferweckung des Lazarus, gefasst worden. So berichtet der Evangelist Johannes: „Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten.“ (Joh 11,46-53). Die Juden durften zu der Zeit keine Todesurteile vollstrecken, dieses Recht haben ihnen die römischen Behörden entzogen (Joh 18,31). Daher waren sie sozusagen gezwungen, ihrer Vorverurteilung die Legitimität, das heißt, die Rechtsmäßigkeit zu geben. Doch im Grunde könnte dieser Prozess als ein Scheinprozess gewertet werden. Denn die Motive für diesen Prozess zum Tode waren: Neid, Mißgunst, Angst um Machtverlust.

- „Denn er (Pilatus) erkannte/wusste, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten.“ (Mk 15,10; Mt 27,18).

- „Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute.“ (Joh 11,48).

10.29.2 Die Prinzipien eines Gerichtsprozesses

Für Gericht hat die griechische Sprache den Begriff `κρισις – krisis `. Durch die verschiedenen Vorsilben zu diesem Wort werden bestimmte Aspekte eines Gerichtsverfahrens beschrieben. In einer Diskussion der führenden Juden beanstandet Nikodemus mutig eine Vorverurteilung Jesu mit dem Hinweis auf die Vorgaben im Gesetz. „Richtet (κρινει-krinei) denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut?“ (Joh 7,51). Zur Zeit Jesu war das Synedrium-Hohe Rat, sozusagen die oberste Gerichtsinstanz, an dessen Spitze der amtierende Hohepriester als oberster Richter `κριτής – krites` stand. Kein Gerichtsprozess durfte ohne Zeugen geführt werden (5Mose 17,6; 19,15). Dabei mussten bestimmte Abläufe beachtet werden, wie:

- Ανα-κρισις – ana-krisis – Untersuchung des Falles durch Anhörung. Die Vorsilbe `ana` hebt die Aufklärung des Falles hervor. Es geht um das Aufdecken, ans Licht bringen von tatsächlich Geschehenem.

- Απο-κρισις – apo-krisis – Antwort, es geht darum, dass sich der Angeklagte ver-antworten konnte. Durch den Begriff `απο-λογία – apo-logia` wird auch die Möglichkeit der Verteidigung ausgedrückt.

- Υπο-κρισις – ypo-krisis, meint Heuchelei, Schauspielerei. In einem Gerichtsprozess wurde häufig geheuchelt, wie es die Schauspieler auf der Bühne taten. Dafür brauchten die Richter ein gutes Urteilsvermögen, welches durch den folgenden Begriff ausgedrückt wird.

- Δια-κρισις – dia-krisis, – meint Unterscheidung, Beurteilung. Es geht um die Trennung der Wahrheit von der Lüge.

- Κατα-κρισις – kata-krisis ist die Verurteilung, das Verdammungsurteil (Mt 27,3).

10.29.3 Die Zeugenaussagen

Aus dem folgenden Text wird deutlich, nicht Jesus ist im Zugzwang, sich zu verteidigen, sondern der Hohepriester und die Ältesten des Volkes suchen nach Beweismaterial, um Jesus verurteilen zu können. So schreibt der Evangelist Matthäus: „Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen.“ (Mt 26,59-61; Mk 14,57). Der Evangelist Markus ergänzt: „Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein.“ (Mk 14,58-59). Ausdrücklich betonen die Evangelisten, dass die Zeugnisse nicht übereinstimmten. Nach dem Gesetz mussten mindestens zwei Zeugen unabhängig voneinander das Gleiche aussagen (5Mose 17,6; 19,15). Man legte also Wert auf übereinstimmende Aussagen der Zeugen, die getrennt voneinander gehört wurden: „Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn; aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein.“ (Mk 14,56). Von den vielen Zeugenaussagen, die gemacht wurden, sind von den Evangelisten zwei aufgezeichnet worden, die zwar an Jesu Worte aus Johannes 2,20-21 erinnern, doch weder der Originalaussage Jesu entsprachen, noch in ihrem Wortlaut einander gleich waren. Die Originalaussage von Jesus lautete: „Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.“

Der Hohepriester Kaiphas hatte nun ein Problem. Es gab kein einziges verwertbares Zeugnis gegen Jesus. Der Evangelist Markus schreibt weiter: „Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts.“ (Mk 14,60-61a; Mt 26,62-63a). Was soll Jesus zu den Falschaussagen auch sagen? Der gesamte Hohe Rat wurde Zeuge dieser Falschaussagen – wie beschämend. Denn alle, von ihnen gefundenen und aufgestellten Zeugen, konnten mit ihren Aussagen Jesus nicht belasten. Es wurde solch ein Aufwand betrieben, um Jesus rechtsmäßig verurteilen zu können und es gab keinen Grund dazu.

10.29.4 Der Hohepriester fordert Jesus unter Eid heraus

Das Verhalten von Jesus ist hier ungewöhnlich, da er von seinem Recht, sich zu verantworten (apo-krisis), verteidigen oder zu rechtfertigen, kein Gebrauch macht. Hier wurde das Recht in höchstem Maße gebeugt und Jesus lässt sie gewähren. Er denkt nicht an sich, sondern an seinen Vater, dessen Willen er nun bereit war zu tun.

Der Evangelist Matthäus schreibt weiter:

Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. (Mt 26,63b).

Und der Evangelist Markus ergänzt:

(…) der Sohn des Hochgelobten. (Mk 14,61b)?

Die Doppelfrage des Hohenpristers war sehr bewusst und überlegt vorgetragen worden. Es handelte sich dabei um die zentrale Frage in der Theologie des Judentums. Beide Teile der Frage sind untrennbar miteinander verknüpft:

- „Bist du der Christus“ (der Messias, der Gesalbte)?

- „der Sohn Gottes, des Hochgelobten“

Nach dem `Sch`ma Israel` (5Mose 6,4) ist die Person des Messias die Wichtigste im Judentum. Die Frage, ob er der Christus sei, wurde Jesus von den Juden bereits vor drei Monaten gestellt zur Zeit der Tempelweihe als er im Tempel lehrte. Das war Ende Dezember des Jahres 32. Der Evangelist Johannes schreibt davon:

Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. (Joh 10,24).

Damals antwortete Jesus:

Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. (Joh 10,25-26).

Nach dem Text des Evangelisten Lukas wurde die gleiche Frage des Hohenpriesters von mehreren aus dem Rat gestellt. Ihnen antwortet Jesus:

Sage ich’s euch, so glaubt ihr’s nicht; frage ich aber, so antwortet ihr nicht.“ (Lk 22,67-68; Mk 11,33).

Die Ratsmitglieder waren demnach gar nicht interessiert an einer offenen Debatte. Bei all den früheren öffentlichen Diskussionen über theologische wie auch praktische Fragen war ihnen Jesus immer überlegen (Joh 5,42-45; Lk 17,20; Mt 22,17-21. 34. 42-44).

Der zweite Teil der Frage des Hohenpriesters – bist du der Sohn Gottes – ist von den Juden vorher in dieser Form nicht gestellt worden. Jesus aber hat, obwohl er sich meistens als Menschensohn bezeichnete, keinen Hehl daraus gemacht, dass er der Sohn Gottes ist, weil er Gott auch regelmäßig seinen eigenen Vater nannte. So steht in Johannes 5,18:

Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich (ισον θεω – ison theo).

Dazu einige Stellen aus dem Johannesevangelium:

Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. (Joh 10,29-30).

Weit mehr als zwanzig Mal sprach Jesus vor den Juden von seinem Vater (so in Johannes 2; 5; 6; 8; 10; 11; 12). Dies musste auch dem Hohenpriester bekannt gewesen sein. Und das war nach dem Verständnis der Juden über die Personalität Gottes – es ist nur ein Gott – pure Lästerung und verdiente den Tod (3Mose 24,16). Allerdings muß den Juden der Zusammenhang von `Messias – König – Sohn Gottes` bekannt gewesen sein, so der Zusammenhang des Textes in 2Samuel 7,11-14: „Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein (…)“ und dem Text aus Psalm 2,7: „Du bist mein sohn, heute habe ich dich gezeugt.“

Und Jesus suchte zu seiner Zeit die theologische Engsicht der Juden zu erweitern mit seiner Frage von der Herkunft und dem Status des Messias und brachte damit die Schriftgelehrten in theologische Erklärungsnot. Seine Frage lautete:

Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten: Davids Da fragte er sie: Wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt (Psalm 110,1): »Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege«? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. (Mt 22,42-46; 2Sam 7,11-14; Ps 110,1).

Von der Schrift her leiteten die Schriftgelehrten die Herkunft des Messias von David ab. Nach ihrer Erkenntnis sollte der Messias aus Bethlehem kommen (Mt 2,4-6; Micha 5,1; Joh 7,41), aber nach ihrem Wissensstand kam Jesus aus dem galiläischen Nazaret (Joh 7,52). Von der natürlichen Herkunft der Person Jesu hatten sie eine völlig falsche Kenntnis (Joh 7,41-42). Niemand aus der Führungsschicht aber auch aus dem Volk, erinnerte sich noch an die Ereignisse vor 33 Jahren in Bethlehem (Lk 2,1-21; Mt 2,4-6). Oder wussten die Älteren noch davon und hielten diese Informationen für sich zurück, weil diese die Messianität Jesu bestätigt hätten?

10.29.5 Das Bekenntnis Jesu

Auf die Frage des Hohenpriesters antwortet Jesus mit: „Du sagst es.“ (Mt 26,64a). Der Evangelist Martkus ergänzt: „Ich bin`s!“ (Mk 14,62a). „Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.“ (Mt 26,64b; Mk 14,62). Der Evangelist Lukas hat noch eine Ergänzung: „Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es.“ (Lk 22,69-70). Es scheint so als ob Jesus bewusst dieses direkte Bekenntnis bis auf diese entscheidende Stunde aufbewahrt hatte. Die kurze, prägnante Antwort: „Du sagst es, Ihr sagt es, ich bin`s“, drückt folgendes aus:

- Die Frage des Hohenpriesters wertet Jesus als eine Aussage – „Du sagst es.“ Wer so fragt, muß eine Ahnung haben über die Zusammenhänge von Messias und Sohn Gottes. Der Hohepriester und der Hohe Rat sind in der Kenntnis und daher auch in der Verantwortung. Sie sagen etwas in Frageform aus, um damit Jesus in die Falle zu locken. Jesus aber rechnet es ihnen an als eine Zeugenaussage, die dem Schriftzeugnis und der Wirklichkeit entspricht.

- Das „Ich bin`s“ erinnert an die Selbstbezeichnung Gottes am brennenden Dornbusch in der Wüste am Fuße des Berges Sinai (2Mose 3,14). Im griechischen Alten Testament, der Septuaginta (LXX) steht an dieser Stelle „ego eimi“ „Ich bin“, so auch im Text des griechischen Neuen Testamentes (Mt 22,32). Sicher hat Jesus im Hohen Rat Hebräisch gesprochen und auch das hebräische Wort für `Ich bin – ani hu` verwendet, das neben der Selbstbezeichnung (Joh 8,58 – „ehe Abraham wurde, bin ich – ego eimi“) von Jesus auch verwendet wird, wenn er sich als das Licht der Welt, die Wahrheit, das Leben oder die Auferstehung bezeichnet (Joh 8,12; 14,6; 11,25). Die Emphörung des Kaiphas ist nur nachzuvollziehen, wenn man annimmt, dass seiner Erkenntnis zufolge das Wesen des Messias nicht über das eines Menschen hinausgeht. Göttlichkeit oder gottgleichsein des Messias fand keinen Platz in ihrer Christologie (Joh 5,18; 10,30). Wie auch immer der Hohe Rat und Kaiphas das Selbstzeugnis Jesu verstanden oder verstehen wollten, sicher verwendet Jesus das „ani hu – ego eimi – Ich bin es“ im Vollsinn des Wortes.

- Die Zusatzaussage: „Des Menschensohn wird sitzen zur Rechten der Kraft Gottes und kommen in den Wolken des Himmels“, erinnert an Daniel 7,13: „Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht“ und an Psalm 110,1 „Der HERR sprach zu meinem Herrn: / »Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.« In dem Bekenntnis von Jesus vor dem höchsten Gremium Israels und dem Hohenpriester Kaiphas wird die zentrale `Theologie – Gotteslehre` offenbart – Gott der Vater sendet seinen Sohn als Messias, er wird Menschensohn – er wird erhöht zur Rechten Gottes – er kommt mit den Wolken des Himmels (zum Gericht).

Wir können feststellen, dass Jesus auch diese Zusatzaussage mit den Schriftgelehrten bereits vor einigen Tagen angesprochen hatte (Mt 22,42-46). Doch sie ließen sich weder in ihrem theologischen Standpunkt, noch in ihrem bereits gefassten Beschluß nicht korrigieren. Der Hohepriester Kaiphas reagiert gesetzeswidrig: „Da zerriss der Hohepriester seine Kleider (das Zerreisen der Kleider war dem Hohenpriester untersagt (3Mose 21,10) „und sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig“ (Mt 26,65-66; Mk 14,63-64). Im Lukastext übernehmen die Ältesten die Worte des Kaiphas und sprechen das Urteil über Jesus gemeinsam oder auch einzeln aus: „Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben’s selbst gehört aus seinem Munde.“ (Lk 22,71).

Die Bermerkung: „(…) der ganze Hohe Rat“, ist hier eine Pauschalaussage, denn mindestens zwei Ratsmitglieder willigten nicht ein in dieses Urteil. Der Evangelist Lukas bemerkt später: „Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt.“ (Lk 23,50-51). Das Gleiche kann man auch von Nikodemus sagen, der bereits im Vorfeld das eigentliche Denken der Führenden aufzeigte und zwischendurch für Jesus eintrat und später bei der Grablegung zusammen mit Josef, Jesus einen wertvollen Dienst erwies (Joh 3,1-2; 7,50-51; 19,39). Doch diese zwei Stimmen wurden von der Mehrheit nicht berücksichtigt.

Das Unfassbare geschieht, der Schuldlose wird der schlimmsten Gotteslästerung beschuldigt. Das Urteil lautet: „Er ist des Todes schuldig“.

Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! (Matthäus ergänzt: „Weissage uns, Christus, wer ist’s, der dich schlug?“). Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. (Mk 14,65; Mt 26,67-68).

Die menschliche Bosheit schwappt hier über alle Ufer. Zügellos und ohne jegliche Hemmungen schlagen die Knechte auf Jesus mit Fäusten ein, speien ihnn ins Angesicht und höhnen ihn.

10.29.6 Fragen / Aufgaben:

- Was waren die eigentlichen Gründe für die Führung der Juden, Jesus zu töten?

- Nenne die wesentlichen Elemente im Ablauf eines Gerichtes in Israel.

- Warum suchten die Mitglieder des Hohen Rates nach falschen Zeugen?

- Warum schweigt Jesus zu den Falschaussagen?

- Was waren die zentralen Themen bei dieser Gerichtsverhandlung?

- Jesus bekennt sich zu seinem Messias-Sein und Gottes Sohn-Sein, was mit den Schriften übereinstimmt. Warum bewertet der Hohepriester es als Gotteslästerung?

- Wovon zeugt die Brutalität der Knechte mit der sie auf Jesus einschlagen?

10.30 Der Prozess vor Pontius Pilatus und vor Herodes Antipas

(Bibeltext: Mt 27,1-30; Mk 15,1-20; Lk 23,1-25; Joh 18,29-19,16)

Der gesamte Gerichtsprozess vor dem römischen Statthalter Pilatus wird, wie der Evangelist Lukas berichtet, durch ein Verhör vor Herodes Antipas unterbrochen. Es ist ein Versuch, den Prozessablauf nach den Texten aller vier Evangelien zu rekonstruieren, um ein vollständigeres Bild zu bekommen.

10.30.1 Die Auslieferung an den Statthalter Pilatus

Der Evangelist Matthäus schreibt dazu:

Am Morgen aber fassten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten, und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. (Mt 27,1-2; Mk 15,1; Lk 23,1; Joh 18,29).

Diesen Vorgang hatte Jesus seinen Jüngern bereits vor mehr als einem halben Jahr vorausgesagt. So lesen wir in Markus 10,33:

Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten.

Zur Zeit des öffentlichen Wirkens von Jesus, war Pontius Pilatus der Statthalter (Präfekt) von Judäa, Idumäa und Samarien. Er war de facto der oberste Richter in diesen Regionen, war jedoch dem syrischen Legaten unterstellt. Dieses Amt hatte er von 26-36 n. Chr. inne. Der Evangelist Johannes ergänzt die Übergabe, bzw. Auslieferung von Jesus an den Statthalter Pilatus mit den Worten:

Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium; es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. (Joh 18,29).

Das Prätorium war der Sitz des römischen Statthalters, wenn er sich in Jerusalem aufhielt. Durch seine Anwesenheit während der Feste war die Gefahr eines bewaffneten Aufstandes gemindert. Im Prätorium wurde auch Gericht gehalten und zwar nach römischem Recht. Dieser Platz war sozusagen heidnisches Territorium und galt den Juden als unrein. Daher warteten die Ankläger draußen. Auf die Einhaltung der Reinheitsvorschriften waren sie bedacht, nicht jedoch auf das gerechte Urteil im Falle von Jesus.

Fragen / Aufgaben:

- Was war die Begründung für die Verurteilung Jesu zum Tode?

- Warum achteten die Hohenpriester an diesem Tag besonders auf die Einhaltung der Reinheitsvorschriften?

- Wer ist Pilatus und warum hält er sich in Jerusalem auf?

10.30.2 Judas bereut seine Tat und begeht Selbstmord

Der Evangelist Matthäus berichtet als Einziger der vier Evangelisten über das Ende des Judas Iskatiot, der Jesus ausgeliefert hatte. Doch auch Petrus erwähnt diese traurige Episode in der Apostelgeschichte und zwar im Zusammenhang mit der Wahl des Matthias zum Apostel an Stelle von Judas (Apg 1,15-20). Der Text in Matthäus 27,3-10 liest sich wie ein Einschub. Nach diesem Text ist das Ende des Judas zeitlich nach der Verurteilung Jesu durch den Hohen Rat und vor dem Verhör beim Statthalter einzuordnen. So schreibt der Evangelist Matthäus:

Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu! Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen; denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: »Sie haben die dreißig Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat« (Jeremia 32,9; Sacharja 11,12-13).

Besonders dem Evangelisten Matthäus liegt es am Herzen, bestimmte Ereignisse im Leben von Jesus mit entsprechenden Prophetien aus dem Alten Testament zu verknüpfen. Dadurch wird nicht nur die gute Bibelkenntnis des Evangelisten deutlich, sondern in besonderer Weise die Führung durch den Heiligen Geist. Beachten wir, dass Judas Reue empfand und bestimmte Schritte unternahm.

- Er ging zu den Hohenpriestern

- Er bekannte vor ihnen: „Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe.“

- Er brachte die dreißig Silberstücke zurück und warf sie in den Tempel

Ihn reute (gr. μεταμεληθείς – metameletheis) seine Tat, weil er mit solch einem Ausgang wahrscheinlich nicht gerechnet hatte. Die Reue ist ein wichtiger Schritt, doch Judas tat keine Buße. Es tat ihm zwar Leid, er fühlte sich sehr unwohl, aber bis zur echten Buße, der Sinnesänderung (gr. μετανόια – metanoia), kam er nicht.

Die Reaktion der Priester ist verblüffend: „Was geht uns das an? Da sieh du zu!“ Die Seelsorger des Volkes kümmern sich nicht um die Gewissensnot ihres Komplizen. So kommt Judas in die Verzweiflung und mit dem Teufel/Satan im Herzen beendet er sein Leben (Joh 13,2; 27).

Fragen / Aufgaben:

- Judas bereute seine Tat, was bewirkte dies?

- Warum war er nicht mehr fähig zur echten Buße/Umkehr?

- Bewerte das Verhalten der Hohenpriester gegenüber Judas?

10.30.3 Das erste Verhör vor Pilatus

Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. (Joh 18,30).

Die Antwort der jüdischen Führung ist pauschal und hört sich ziemlich arrogant an. Pilatus hat nach einem klaren und für die Römer nachvollziehbaremn Anklagepunkt gefragt. Als er diesen zunächst nicht bekommt, weist er die Angelegenheit an die Juden zurück.

Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten.

Und der Evangelist Johannes sieht darin einen Zusammenhang:

So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. (Joh 18,31-32; 12,32-33).

Durch die Aussage der Juden: „Wir dürfen niemand töten“, konnte Pilatus merken, dass es sich um eine Anklage zum Tode handelt. Nun werden die Anklagepunkte konkreter. Der Evangelist Lukas ergänzt dazu:

(…) und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. (Lk 23,2).

Die Anklagepunkte sind also:

- Volksaufhetzung,

- Steuerverweigerung,

- Selbstbezeichnung als Christus/Messias/Gesalbter,

- Selbstbezeichnung als König.

Pilatus hört Jesus an

Der Evangelist Johannes berichtet im folgenden Text über die Anhörung von Jesus und zwar im Inneren des Prätoriums, das heißt, dass die Juden draußen dieses Gespräch gar nicht mitbekamen.

Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir’s andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? (Joh 18,33-38a; Mt 27,11; Mk 15,2; Lk 23,3).

Von den vier Anklagepunkten interessiert Pilatus nur einer: „Bist du der König der Juden?“ Die anderen drei Punkte scheint er den Juden nicht abzunehmen. Jesus lässt Pilatus seine Erhabenheit spüren, indem er diesen nach der Informationsquelle fragt. Dies ist in einem Gerichtsprozess ungewöhnlich, denn in der Regel stellte der Angeklagte keine Fragen an den Richter. Dass der Angeklagte sich nicht fürchtet, spürt Pilatus sehr deutlich und diese mutige Haltung von Jesus ärgert und beeindruckt ihn zugleich. So entfaltet sich ein inhaltsvolles Gespräch, Jesus bezeugt seine Souveränität als König, dessen Reich von anderer Beschaffenheit ist als die Reichssysteme dieser Welt. Jesus ist die Wahrheit und er redet Wahrheit. Diese Botschaft trifft Pilatus ins Innere, denn Wahrheit kannte er nicht. Was er kannte, waren Heuchelei, politische Intrigen, Korruption, Selbstsucht, Machtgier. Wahrheit und Gerechtigkeit wurde auch im Römischen Reich allzu oft nach Bedarf definiert und angewendet. Das Ganze erhielt dann eine offizielle und gesetzmäßige Form. Hinter der Frage des Pilatus: „Was ist Wahrheit?“ steht die traurige Erfahrung, dass das gesamte Leben in den Reichssystemen dieser Welt (auch in Israel) von Ungerechtigkeit und Lüge durchdrungen war. Doch in diesem Fall kann er eindeutig erkennen, dass von Jesus keine politische Gefahr für die römischen Behörden ausgeht.

Pilatus findet keine Schuld an Jesus

Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.“ (Joh 18,38b). Auch der Evangelist Lukas schreibt: „Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. (Lk 23,4).

Als erfahrener Richter hat Pilatus ein sachlich gutes Empfinden für Schuld oder Unschuld. Wie so oft im Leben ist der erste Eindruck der Richtige. Dachte Pilatus, dass die Angelegenheit damit beendet sei? Aber die Hohenpriester und der Ältestenrat gaben so schnell nicht auf.

Jesus schweigt zu den Anklagen der Hohenpriester

Die Juden wiederholen ihre Anklagepunkte. „Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts.“ (Mt 27,12; Mk 15,3). Jesus macht auch hier keinen Gebrauch von seinem Recht, sich zu verantworten oder zu verteidigen. „Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen! Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.“ (Mk 15,4-5). Der Evangelist Matthäus ergänzt: „Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort.“ (Mt 27,13-14). Es scheint, als ob sein Schweigen sie noch mehr aufbringt. Sie greifen den ersten Anklagepunkt wieder auf und nennen seine Lehrtätigkeit, die sich nicht nur auf Judäa, sondern auch auf Galiläa erstreckte.

Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. (Lk 23,5-7).

Pilatus konnte aufatmen, denn die Juden haben ihm über Jesus eine Information geliefert, aufgrund derer er die, für ihn ohnehin unangenehme Gerichtsangelegenheit, an Herodes abgeben konnte. Jener war für Jesus, als einen galiläischen Bürger, juristisch zuständig. Die Priesterschaft und der Ältestenrat mitsamt ihrer Dienerschaft machen sich auf den Weg zum Vierfürsten Herodes, um dort ihre Anklagen gegen Jesus vorzutragen.

Fragen /Aufgaben:

- Welche Anklagepunkte bringen die Hohenpriester gegen Jesus vor? Was ist an ihnen dran?

- Für welchen der vier Anklagepunkte interessiert sich Pilatus und warum?

- Es erstaunt, dass Jesus den Pilatus in ein tiefes Gespräch hineinführt, warum?

- Welche Unterschiede erkennst du zwischen den Reichen dieser Welt und dem Reich Gottes?

- Die Frage nach Wahrheit bewegte Pilatus, doch wie ging er in der konkreten Situation damit um?

- Wie bewertet Pilatus die Anklagen der Juden gegen Jesus?

- Warum ist Pilatus sichtlich erleichtert, als er hört, dass Jesus aus Galiläa kommt?

10.30.4 Jesus vor Herodes Antipas

Herodes Antipas bekam einen vierten Teil des Gebietes, welches sein Vater Herodes der Große beherrschte. So unterstand ihm ganz Galiläa, dazu Peräa, ein kleineres Gebiet im Ostjordanland auf der Höhe von Jericho im Nordosten des Toten Meeres. Seine Residenz in Galiläa war Sephoris, etwa acht Kilometer nordwestlich von Nazaret gelegen. Seine Präsenz am Passahfest in Jerusalem war eher religionspolitisch motiviert als aus echter Frömmigkeit. Doch was er seit geraumer Zeit wünschte, erfüllte sich überraschend. Hier ist es wieder nur der Evangelist Lukas, der diese Episode als Ergänzung zu dem gesamten Gerichtsprozess beschreibt.

Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr; denn er hätte ihn längst gerne gesehen; denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. (Lk 23,8).

Zunächst freut sich Herodes Jesus endlich zu sehen. Gehört hatte er über ihn schon viel und seine Neugier wurde immer wieder geweckt. Übernahm er doch die Auffassung einiger aus dem Volk: Johannes der Täufer sei von den Toten auferstanden und daher wirkten in ihm solche Kräfte (Lk 9,7; Mt 14,2). Er scheint wenig an einem rechtsmäßigen und ordentlichen Gerichstprozess interessiert zu sein. Wie auch die Juden aus der Pharisäer- und Sadduzäerpartei, so will auch er Zeichen sehen (Mt 16,1). Doch lässt sich Jesus niemals in selbstsüchtige Wünsche oder gar Vorderungen von Menschen einspannen. Herodes bewegt nicht die Buße zu Gott wegen seines gottlosen und unmoralischem Lebensstils, sondern Neugier, vielleicht sogar gewisse Erwartung auf Rechtfertigung seines Handelns. Und so ungeordnet verläuft auch das Verhör. Der Evangelist Lukas fährt in seinem Bericht fort: „Und er fragte ihn viel. Er aber antwortete ihm nichts.“ (Lk 23,9). Inzwischen ist für uns das Schweigen von Jesus nicht mehr ungewöhnlich. „Die Hohenpriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart.“ (Lk 23,10). Vermutlich verklagten sie Jesus wegen angeblicher Aufhetzung des Volkes und seines Anspruchs `König zu sein`. Besonders Letzteres wird erkennbar durch die spöttische und verachtende Geste (leuchtendes Gewand) wie Lukas berichtet: „Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus.“ (Lk 23,11). Herodes hört sich zwar die vorgetragenen Anklagen der Hohenpriester an, doch für ihn sind sie nicht stichhaltig genug um Jesus zu verurteilen. Wäre von Jesus eine Gefahr für Volk und Staat, ja sogar für den Vierfürsten ausgegangen, hätte er dies bereits früher in Galiläa bemerkt (Lk 9,9). Um ihn jedoch wegen mangelnder Beweise zu entlasten und freizusprechen, dafür ist er den Anklägern gegenüber zu feige. Nach der Charakterisierung durch Jesus glich er einem Fuchs (Füchsin), der mit List seinen eigenen Vorteil sucht (Lk 13,32). Und so überspielt er seine innere Zerrissenheit mit verachtenden und spöttischen Äußerungen gegenüber Jesus. Damit erniedrigt und demütigt er Jesus vor seinen Soldaten und der jüdischen Elite. Jesus aber lässt sie jetzt gewähren. So schickt Herodes ihn zu Pilatus zurück mit dem symbolischen Hinweis: „Keinerlei Schuld, die den Tod verdient hätte“. Doch was bewegt den Vierfürsten?

- Den Hohenpriestern und Schriftgelehrten will er mit einer Verurteilung des Angeklagten keinen Gefallen tun, wusste er nur zu gut um die Unschuld Jesu. Ebenso weiß er aus eigener Erfahrung, wie belastend es für das Gewissen ist, einen Propheten zu töten (Mt 14,9; Lk 9,9).

- Um Jesus jedoch freizusprechen, wozu er befugt war und auch Grund gehabt hätte, war er zu feige, zu stolz und ehrgeizig.

- Wenn er Jesus zu Pilatus zurückschickt, bekundet er seine Anerkennung dem Präfekten gegenüber und seine Loyalität zu Rom. Das nützt ihm persönlich am meisten.

So ziehen die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und Ältesten mit dem gebundenen Jesus wieder zurück zum Prätorium des römischen Statthalters. Welch eine Ironie: Eigentlich sollte sich die Priesterschaft an diesem Tag mit dem Opfern der Passahlämmer im Tempel beschäftigen. Sie aber sind voller Unruhe und beeilen sich das wahre Opferlamm Gottes zu schlachten (Jes 53; Joh 1,29; Mt 20,18).

Und der Evangelist Lukas schließt diese Episode ab mit einem politischen Detail: „An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde; denn vorher waren sie einander Feind.“ (Lk 23,12). Natürlich handelt es sich hier um politische Freundschaft, nicht um echte und aufrichtige Beziehung.

Fragen / Aufgaben:

- Was ist der Grund für die Freude des Herodes als er Jesus sieht?

- Werden seine Erwartungen erfüllt?

- Warum reagiert Jesus auch hier mit Schweigen?

- Beschreibe die innere Zerrissenheit des Herodes, welche Motive bewegen ihn?

10.30.5 Jesus Barabbas – Aufrührer und Mörder

Bei dem Versuch den Ablauf des Prozesses chronologisch darzustellen, liefert uns der Evangelist Johannes die meisten Informationen. Einen breiten Platz im Prozessverlauf nimmt die Debatte über die Freilassung des Barabbas, der kurioserweise auch den Vornamen Jesus trägt.

In Jerusalem, in der Burg Antonia war eine römische Garnison stationiert, deren Aufgabe es war, das Geschehen in der Stadt und insbesondere auf dem Tempelgelände ununterbrochen zu beobachten. Die Zeloten (Eiferer) nutzten die Zusammenkünfte des Volkes bei den Festen, um Aufstände gegen die römischen Besatzer zu organisieren. Bei solch einem lokalen Aufstand in der Stadt, kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung mit den römischen Legionären. Die Anführer des Aufstandes wurden festgenommen und nun warteten sie auf ihren Prozess mit anschließender Hinrichtung. Der Evangelist Markus schreibt dazu: „Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten.“ (Mk 15,6b-7). Barabbas bedeutet Sohn des Abbas und der Evangelist Matthäus ergänzt dies, indem er noch dessen persönlichen Namen nennt: „(…) der hieß Jesus Barabbas.“ (Mt 27,16 – im griechischen Text des NT ist diese Bemerkung in eckige Klammern gesetzt, weil sic nicht in allen alten Handschriften zu finden ist). Nach den Worten des Evangelisten Lukas könnte man sogar annehmen, dass er bei dem Aufstand den Mord begangen hatte. So schreibt er von ihm: „Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden.“ (Lk 23,19 vgl. mit Apg 3,14). Johannes schreibt dem Barabbas auch noch räuberische Tätigkeiten zu: „ (…) Barabbas aber war ein Räuber.“ (Joh 18,40).

Fragen / Aufgaben:

- Wie kamen die lokalen Aufstände in Judäa zustande?

- Was wurde Barabbas angelastet?

10.30.6 Der 1. Versuch des Pilatus Jesus freizulassen

Die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten treffen mit dem gebundenen Jesus wieder am Prätorium des Statthalters ein. Auch immer mehr Menschen aus dem Volk versammeln sich vor dem Prätorium. Der Grund ist das Zugeständnis des Präfekten – zum Passahfest einen Gefangenen, den das Volk wünschte, freizulassen. So schreibt der Evangelist Matthäus:

Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. (Mt 27,15; Mk 15,7). Der Evangelist Markus ergänzt: „Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte.“ (Mk 15,8). Viele Schaulustige und Neugierige aus dem Volk wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. „Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt; und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt; Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben.“ (Lk 23,13b-17). Wir stellen fest, dass dem Pilatus viel daran gelegen war Jesus freizulassen, zumal ihn darin auch seine Frau bestärkte. Und er weiß um die Hintergründe und Motive der Hohenpriester: „Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten.“ (Mt 27,18). Ihm ist bestimmt auch nicht entgangen, dass der überwiegende Teil des Volkes mit Jesus sympatisierte. Und so greift er nach der Möglichkeit das Volk für sein Konzept, der Freigabe von Jesus, zu gewinnen. Eindeutig wendet sich Pilatus an das Volk mit den Worten: „Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe?“ (Joh 18,39). Der Evangelist Markus ergänzt: „(…) denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten.“ (Mk 15,10). Er hegt begründete Hoffnung, dass das Volk sich für die Freilassung von Jesus, dem Messias/König, entscheidet. Womit er nicht rechnet, ist der überaus starke Einfluß der Hohenpriester und Ältesten auf das Volk. Die Hohenpriester wissen um die Sympatie des Volkes gegenüber Jesus und stacheln auf eine freche Art das Volk gegen Jesus auf. So schreibt der Evangelist Matthäus: „Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten.“ (Mt 27,20). In Matthäus 27,17 lesen wir: „Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus?“ Und der Evangelist Markus ergänzt: „Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe.“ (Mk 15,11). Auch nach Matthäus 27,21a-23 wendet sich Pilatus erneut an das Volk mit den Worten:

„Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen! Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen!“ (vgl. Mk 15,14).

Seit wann fragt ein oberster Richter die Menge des Volkes, was er denn mit einem unschuldigen Gefangenen machen soll? Immerhin fragt er nach stichhaltigen Anklagepunkten, doch außer lautem Geschrei bekommt er nichts zu hören. Der Evangelist Lukas ergänzt: „Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los!“ (Lk 23,18). Und Lukas hebt die erneute Bemühung des Statthalters – Jesus freizulassen – hervor:

Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient; darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand.“ (Lk 23,20-23).

Auch der erneute Versuch, vom Volk verwertbare Gründe für eine Verurteilung zu bekommen, schlägt fehl. Gegen die geballte Macht der Oberen und der aufgewiegelten Menge kommt Pilatus nicht an. So schreibt der Evangelist Matthäus:

Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; seht ihr zu! Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! (Mt 27,24-25).

Der Sammelbegriff „das ganze Volk“ muß hier in der Relation zu den Zehntausenden nicht daran beteiligten gesehen werden. Auch sind in erster Linie die vielen Knechte und Diener der Priesterschaft und der Ältesten dabei, welche sagen müssen, was ihnen ihre Herren befahlen (Joh 19,6). Trotzdem repräsentieren sie und alle Anwesenden mit den Oberen an diesem Morgen das Volk im Allgemeinen. Hier stellen sich folgende Fragen: