-

Neueste Beiträge

Kategorien

- Apokalypse

- Audio-Predigten

- Aus dem Leben von Jesus

- Biographien

- Ehe und Familie

- Fragen an Jesus

- Fragen und Antworten

- ISRAEL

- JESUS

- Jesus und das Gesetz

- JESUS, WOHIN GEHST DU?

- Mensch, ärgere dich nicht

- OFFENBARUNFG

- Paulus

- Reiseberichte

- Sabbat/Sabbatismos

- Seligpreisungen

- Sonderthemen

- Uncategorized

- UNTERWEGS MIT JESUS

- Verordnungen von Jesus

- Video

- Vom Traditionalisten zum Evangelisten

- Wer ist Jesus?

- Wer ist Jesus?

Meta

Kapitel 4: Die 1. Missionsreise

Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten

Schreib einen Kommentar

Kapitel 3: Jerusalem – Tarsus – Antiochien – Jerusalem

3.1. Paulus bei der Gemeinde in Jerusalem

Als Paulus von Damaskus nach Jerusalem zurückkehrt, kann er nicht ahnen, dass sein Aufenthalt dort nur kurz sein wird. Er bemüht sich zunächst, Kontakt zu den Jüngern zu bekommen (Apg 9,26). Die früheren Versammlungsplätze sind ihm bekannt, doch wo immer er auch anklopft und sich als Jünger vorstellt, begegnen ihm Furcht und Misstrauen. Die Verfolgung hatte die Jünger Vorsicht gelehrt (Mt 10,17). In Damaskus dachte wohl niemand von den Jüngern an die Notwendigkeit eines Empfehlungsschreibens (Apg 18,27). Auch hatte Paulus zu diesem Zeitpunkt noch keine Mitarbeiter als Begleiter bei sich. Aber er gibt nicht auf. Schließlich trifft er auf Barnabas, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes (Apg 11,24). Barnabas war auf Zypern geboren und ist von seiner Abstammung her Levit. Seine Einstellung ist weitherzig, er wird „Sohn des Trostes“ genannt (Apg 4,36). Barnabas besitzt das Gespür, den Durchblick und den Mut, Paulus aufzunehmen (Apg 9,27a). Er kommt dem Wunsch des Paulus nach und brachte ihn zu den Aposteln (Apg 9,27b).

Aus Galater 1,18 erfahren wir jedoch von Paulus selbst, dass er lediglich mit Petrus intensive Gemeinschaft hatte und Jakobus, den Bruder des Herrn, sah. Paulus blieb fünfzehn Tage bei Petrus, das könnte heißen, er wohnte als Gast im gleichen Haus wie auch Petrus. Während Barnabas für Paulus die Brücke zur Gemeinde wurde, trug Petrus viel zu seiner Integration in die Gemeinde bei. Am Anfang ihres Kennenlernens stand mit Sicherheit die ausführliche Geschichte von Paulus‘ Begegnung mit Jesus sowie sein erstes Zeugnis in Damaskus (Apg 9,27). Von Petrus konnte Paulus sozusagen aus erster Hand vieles über das Leben und Wirken Jesu erfahren.Nachdem Paulus in der Gemeinde aufgenommen ist, drängt es ihn, den Namen Jesu in der Stadt zu bezeugen, in der er ihn ausrotten wollte: Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn (Apg 9,28). Da er die griechische Sprache beherrschte, ist es leicht verständlich, dass er zu den Hellenisten sprach. Nach Apostelgeschichte 6,1 und 9,29 wurden als `Helenisten` Juden bezeichnet, die von der grichischen Kultur und Sprache sehr stark geprägt waren. Möglicherweise waren es Leute aus der Synagoge der Libertiner (…) und derer von Zilizien und Asien (Apg 6,9) mit denen auch Stephanus diskutierte, doch bei ihnen hat Paulus keinen Erfolg. Wahrscheinlich ist die Art seines Redens ein Streitgespräch (Apg 9,29) Er forderte seine Zuhörer heraus, so wie er es auch in Damaskus getan hatte. Die Reaktion ist ähnlich wie damals bei Stefanus: sie aber trachteten ihn umzubringen (Apg 9,29).

3.2. Paulus wird nach Tarsus gesandt

Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten“

(Apg 22,19-20). Doch der Herr bleibt dabei: „Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden“ (Apg 22,21). Auch die Gemeindeleiter in Jerusalem wissen die Entwicklungen richtig einzuschätzen. Paulus wird von den Brüdern hinab nach Cäsarea geleitet und mit dem Schiff nach Tarsus ausgesandt (Apg 9,30).

Abbildung 14: Dieser Aquädukt war etwa 8 Kilometer lang und versorgte die Stadt Cäsaräa mit frischem Wasser aus dem Karmelgebirge (Foto: P. Schüle April 1986).

Auf diese Weise wirkt Gott immer wieder:

– Er beauftragt und sendet aus.

– Er bestätigt seinen Auftrag und seine Aussendung durch die vom Geiste Gottes erfüllte Gemeindeleitung.

– Durch Bereitschaft und den Gehorsam kommt der Plan Gottes zur Ausführung. „Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien“ (Gal 1,21).

Dem fünfzehntägigen Aufenthalt des Paulus in Jerusalem ist eine grundlegende Bedeutung zuzumessen. Auf dem Schiff nach Tarsus konnte Paulus ermutigt an die Zeit in Jerusalem zurückdenken. In Barnabas hatte er einen echten Freund gefunden. Die enge Gemeinschaft mit Petrus und anderen Leitern trug viel dazu bei, dass Paulus seinen Wirkungsplatz im Reiche Gottes finden konnte. So kehrt Paulus nach mehreren Jahren nach Tarsus zurück, in die Stadt, in der er geboren war und seine Kindheit verbracht hatte. Er war in eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit ausgezogen, um für die väterlichen Überlieferungen zu kämpfen (Gal 1,14); als von Gott Begnadeter und Gerechtfertigter, als Diener des Evangeliums, kehrt er nun in seine Heimatstadt zurück (1Tim 1,12-14).

Was hat Paulus denn nun einige Jahre lang in Tarsus gemacht? Diese Frage würde uns sehr interessieren doch sie lässt sich nicht ganz befriedigend beantworten. Dass Paulus dort in Abgeschiedenheit und Stille einige Jahre lang lebte, ist jedoch unwahrscheinlich; dafür wäre Arabien allemal geeigneter gewesen. Die Stadt Tarsus mit ihrem pulsierenden Leben, dem Götzendienst unter den vielen Volksgruppen und der starren Gesetzlichkeit der Juden in den Synagogen war für Paulus eher eine Herausforderung zur Predigt des Evangeliums als zum einseitigen Rückzug in die Stille zur persönlichen Auferbauung. Es gibt einen direkten und einen indirekten Hinweis für die evangelistische Tätigkeit des Paulus während dieser Zeit:

1. In Galater 1,21-24 gibt uns Paulus einen Einblick in sein Leben nach dem Besuch in Jerusalem: Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Cilicien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört: Der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte; und sie verherrlichten Gott um meinetwillen.

Hieraus kann man Folgendes schließen:

– Paulus hielt sich nicht nur in Tarsus auf.

– Er verkündigte die Frohe Botschaft.

– Die Gläubigen in Judäa freuten sich über ihn und seine Arbeit und priesen Gott, obwohl sie ihn nicht persönlich kannten.

2. In Apostelgeschichte 15,41 besucht Paulus zu Beginn seiner zweiten Missionsreise zusammen mit Silas die Gemeinden in Syrien und Zilizien, um sie zu stärken. An der Gründung dieser Gemeinden mögen auch andere beteiligt gewesen sein, aber warum nicht auch Paulus? Schließlich hatte er die gute Gewohnheit, Gemeinden immer wieder zu besuchen, die er gegründet hatte.

Eine weitere Begründung für seine evangelistische Tätigkeit in Zilizien wird durch die klare Beauftragung des Herrn in Jerusalem gegeben (Apg 22,21). Bei dieser Beauftragung und Aussendung wird nicht eindeutig gesagt, wann Paulus mit seinem Dienst unter den Heiden beginnen soll, doch warum nicht schon in seiner Geburtsstadt Tarsus und der Proinz Syien/Zilizien?

Man kann also annehmen, dass Paulus in jener Zeit in Tarsus wohnte, durch seinen Beruf als Zeltmacher seinen Lebensunterhalt verdiente und jede Möglichkeit nutzte, um das Evangelium in den Synagogen der Stadt und der Umgebung zu verkündigen.

3.3. Antiochien – eine Gemeinde entsteht

In der Zeit der Verfolgung in Jerusalem, die wegen Stephanus entstand, wurden die Gläubigen zerstreut und etliche von ihnen zogen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia (Apg 11,19).

Antiochien am Orontes (heute Antakya in der Südosttürkei) war damals Hauptstadt der römischen Provinz Syrien (Foto: P. Schüle 8. April 2011).

Einige Zyprioten und Kyrenäer redeten Gottes Wort in Antiochien auch zu den Hellenisten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn (Apg 11,19-21). Die Nachricht über diese Entwicklungen erreichte schließlich die Gemeinde in Jerusalem. Man wollte nicht nur Genaueres erfahren, sondern auch die Neuanfänge unterstützen (Apg 11,22). Die Jerusalemer Gemeindeleitung sandte Barnabas aus, dass er bis nach Antiochien gehen sollte (Apg 11,22b). Für diese Aufgabe war er der geeignete Mann. Er hatte weder familiäre Verpflichtungen (1Kor 9,5-6), noch war er an Haus und Hof gebunden (Apg 4,37). Seine geistlichen Qualitäten, die gedankliche Nähe nach Antiochien als Zypriot, seine griechischen Sprachkenntnisse, seine Erfahrung in der Gemeinde Jerusalem sowie seine Bereitschaft, Neuland zu betreten waren gute Voraussetzungen für diese Aufgabe.

Was die zeitliche Einordnung dieser Reise betrifft, so muss sie deutlich nach dem Paulusbesuch in Jerusalem stattgefunden haben. Der 1. Paulus-Besuch in Jerusalem war ca. 37 n.Chr., siehe Kap. 2.5. „Antiochien am Orontes (heute Antakia, Südosttürkei), um 300 v. Chr. von Seleukos I. Nikator gegründet. Ca. 25 km vom Meer entfernt befindet sich der Hafen Seleuzia. 64 v.Chr. von Pompeijus annektiert und zur Hauptstadt der röm. Provinz Syrien erklärt. Antiochien galt als drittgrößte Stadt im röm. Reich.“ Negev, Avraham. Archeologisches Lexikon, 1986.

Die Entfernung von Jerusalem bis Antiochien beträgt etwa fünfhundertfünfzig Kilometer. Auf dem Weg dorthin besuchte Barnabas wahrscheinlich die neu entstandenen Gemeinden in Phönizien mit den Städten Tyrus und Sydon, so dass seine Reise schon länger gedauert haben konnte. Die Wendung dass er hindurchzöge bis nach Antiochia (Apg 11,22b) würde die Annahme von Zwischenstopps in Phönizien begründen.

Als Barnabas schließlich in Antiochien ankam und sah, was Gott durch seine Gnade bewirkt hatte, freute er sich (Apg 11,23). Sein Auftrag bestand also sowohl in der Bestandsaufnahme als auch in der Festigung der Gemeinde. Durch seinen Dienst wurden noch viel mehr Menschen gläubig (Apg 11,24). Die Arbeit weitete sich immer mehr aus und Barnabas erkannte seine Grenzen. Weder war er auf seine Karriere bedacht, die er in der Gemeinde machen konnte noch gibt sich zufrieden mit dem Erreichten. Barnabas sah den Bedarf der Gemeinde nach Unterweisung in der biblischen Lehre. Immer wieder erinnert er sich an Paulus. Diesen Mann wollte er nach Antiochien holen. So machte er sich auf den Weg nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen und ihn nach Antiochien einzuladen (Apg 11,25f). Die Freude des Wiedersehens war mit Sicherheit groß. Die Freunde hatten sich viel zu erzählen, da seit ihrem Kennenlernen in Jerusalem inzwischen einige Jahre vergangen waren. Es ist gut vorstellbar, dass sich Paulus über die Einladung des Barnabas freute und sie gerne annahm. An der Seite eines Mannes zu arbeiten, der von Anfang an in der Jerusalemergemeinde dabei war, war für ich ein Privileg.

Paulus war ein Mann der Großstädte. Antiochien, eine Provinzhauptstadt mit einer aufblühenden Gemeinde, zog ihn an.[2] Auf diese Weise würde er auch in den engeren Kreis der damaligen Gemeindeleitung einbezogen werden. Er bricht erneut seine Zelte ab und geht mit Barnabas in die etwa 225 km entfernte syrisch-kilikische Provinzhauptstadt. Die Wendung und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia (Apg 11,26a), macht nicht nur deutlich, dass Barnabas die Regie führte, sondern dass Paulus bereit war, sich einbinden zu lassen, und anzuerkennen, dass Gott ihm seinen Weg auch durch die Brüder aufzeigen konnte. Die gesamte Suchaktion konnte viele Wochen in Anspruch genommen haben. In Antiochien angekommen, werden Barnabas und Paulus freudig aufgenommen. Für Paulus beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der für seinen weiteren Dienst einen entscheidenden Eindruck hinterlassen wird. Die Gemeinde in Antiochien setzt sich aus verschiedenen Menschen zusammen. Da sind Juden, die aus einer festen Tradition kommen und aramäisch sprechen; Hellenisten, die der Herkunft nach zwar Juden sind, aber ihre Sprache und Lebensweise ist griechisch, sie sind viel weltoffener und toleranter. Und es sind auch recht bald Heiden (Nichtjuden) zum Glauben gekommen (Gal 2,12). Einen Teil der Bevölkerung in dieser Großstadt bildeten Sklaven. Man kann davon ausgehen, dass sich auch aus dieser Schicht viele zum Herrn bekehrten. Diese Menschen bilden nun eine Gemeinde. Hier erfüllt sich im Ansatz, was Jesus in Johannes 10,16 vorausgesagt hat: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof (Schafgehege) sind, auch diese muß ich bringen, und sie werden meine Stimme hören; und es wird eine Herde, ein Hirte sein. An Barnabas und Paulus sehen wir, was gabenorientierte Gemeindearbeit bedeutet. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit besteht aus Lehre und Unterweisung (Apg 11,26b), und dies tun sie ein ganzes Jahr lang. Man kann sich sowohl Einzel- als auch Gruppen- und Gemeindeunterweisung vorstellen (vgl. Apg 20,20b). Hier führten Barnabas und Paulus aus, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe (Mt 28,20). Beiden wird bescheinigt, dass sie die Gabe der Prophetie und der Lehre hatten (Apg 13,1). So sind sie imstande, alttestamentliche Verheißungen richtig auf Jesus und das neu angebrochene Reich Gottes zu deuten und anzuwenden. Sicher waren Evangelisation und Seelsorge ebenfalls in ihrem Aufgabenbereich eingeschlossen. Auch andere Menschen arbeiteten mit ihnen, und so wuchs die Gemeinde. Es fällt hier auf, dass keine Wunder und Zeichen erwähnt sind, obwohl sie keineswegs ausgeschlossen sind. In ihrer Art ergänzen sich die beiden. Paulus ist sehr direkt in seiner Art; dies führt oft schnell zu zwei Fronten und zu Opposition (Apg 9,29). Barnabas kann den Weg vorbereiten, verbinden und ausgleichen. Außer Jesus selbst ist jeder Mensch einseitig, deswegen hat der Herr immer wieder seine Jünger in Zweierteams ausgesandt (Lk 10,1; Mk 6,7). Dies ist ein wichtiges Prinzip sowohl im Gemeindebau, als auch in der Mission. Die Gemeinde muss in einem solchen Maße gewachsen und zu einem nicht übersehbaren Faktor in der Stadt geworden sein, dass man die Gläubigen mit dem Namen Christen belegte (Apg 11,26). Das kam wohl daher, dass sie so viel und öffentlich über Christus sprachen. Erst später wurde der Name Christen zur Selbstbezeichnung (1Petr 4,16).

[1] Der 1. Paulus-Besuch in Jerusalem war ca. 37 n.Chr., siehe Kap. 2.5.

[2] Antiochien am Orontes (heute Antakia, Südosttürkei), um 300 v. Chr. von Seleukos I. Nikator gegründet. Ca. 25 km vom Meer entfernt befindet sich der Hafen Seleuzia. 64 v.Chr. von Pompeijus annektiert und zur Hauptstadt der röm. Provinz Syrien erklärt. Antiochien galt als drittgrößte Stadt im röm. Reich. Negev, Avraham. Archeologisches Lexikon, 1986.

3.4. Paulus kehrt nach Jerusalem zurück

Das Leben und Wirken in der Gemeinde Antiochien war abwechslungsreich und die Gottesdienste vielseitig. Es gibt leider keinen Hinweis darauf, wo sich die Gläubigen versammelt haben.

Das Innere der Petruskirche am Südhang von Antakya-Türkei (Antiochien) gelegen. Sie wird als eine der ältesten Versammlungsplätze der Christen in Antiochien vermutet. Die Grotte wurde im 5. Jh. zu einer Kirche ausgebaut. Heute finden dort zu bestimmten Anlässen Gottesdienste statt

Vermutlich wurden sie in den Synagogen nicht allzu lange geduldet. So werden wohl auch hier die Versammlungen in Häusern stattgefunden haben.

Mosaikfußboden in der

Eines Tages kommen einige prophetisch begabte Jünger aus Jerusalem nach Antiochien herab (Apg 11,27). Sicher werden sie freundlich aufgenommen und man freut sich, etwas Neues aus Judäa zu erfahren; allerdings hat einer der Jünger, Agabus, auch eine ernste und sorgenvolle prophetische Botschaft zu deuten (Apg 11,28). Über die ganze bewohnte Erde wird eine große Hungersnot kommen, wovon die Gläubigen in Judäa besonders betroffen sein werden. Der Begriff `οικομενη – oikomene` kommt im NT sechzenmal vor (Mt 24,14; Lk 2,1; 4,5; 21,26; Apg 11,28; 17,6. 31; 19,27; 24,5; Röm 10,18; Hebr 1,6; 2,6; Offb 3,10; 12,9; 16,14; 20,2) und hat meistens globale Bedeutung, in einigen Fällen wird der Begriff jedoch auch räumlich eingegrenzt verwendet. Römische Geschichtsschreiber bestätigen, dass es während der Regierungszeit des Kaisers Klaudius solche überregionale Dürreperioden und Hungersnöte gegeben hatte (Neudorfer: 1990, 249). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Hungersnöte damals auch über die Grenzen des römischen Reiches erstreckt haben, ähnlich wie in Offenbarung 3,10 angedeutet wird.

Diese Prophetie wird nicht einfach als Information aufgenommen, sondern löst eine gezielte Hilfsaktion bei den materiell besser gestellten Gläubigen in Antiochien aus. Dabei fallen drei Dinge auf:

- Alle beteiligen sich (11,29),

- alle geben gemäß ihres Vermögens (11,29),

- die Motivation ist Dienst und Gemeinschaft (gr. διακονια und κοινονια – diakonia und koinonia) an denen, die bald große Not haben werden (vgl. Röm 15,27).

Das Geld wird nicht durch die Gäste aus Jerusalem nach Judäa übersandt, sondern durch Vertraute der Gemeinde in Antiochien, nämlich Barnabas und Saulus (Apg 11,30). Hier lässt sich ein Prinzip im Bereich Spenden und Opfergaben erkennen, nämlich, Transparenz, indem mehrere, unabhängige und verschiedene Personen einbezogen werden. Es heißt in diesem Text ausdrücklich: „das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten“ (Apg 11,30). Es geht hier also in erster Linie um die Sendung des Geldes durch die genannten Personen, nicht um die Sendung von Personen.

Barnabas ist noch immer Abgesandter der Jerusalemer Gemeinde (Apg 11,22b); nun bietet sich ihm die Gelegenheit, nach Jerusalem zurückzukehren, um von der Entwicklung in Antiochien zu berichten. Paulus ist nicht in gleichem Maße wie Barnabas der Gemeinde in Jerusalem Rechenschaft schuldig; aber erstens ist er dessen engster Mitarbeiter und zweitens ist auch er von Jerusalem durch den Herrn und die Brüder ausgesandt worden (Apg 22,21; 9,30). Dies wird noch deutlicher in Apostelgeschichte 12,25a wo es heißt: „Barnabas aber und Saulus kehrten zurück nach Jerusalem, (gr. εις Ιερουσαλημ – eis Jerusalem) erfüllt habend den Dienst. Die Lesart `nach Jerusalem` gilt als die beste (Haubeck: 1997, 725). Der Formulierung: `kehrte (kehrten) zurück nach Jerusalem` begegnen wir noch an weiteren sechs Stellen bei Lukas: Lk 2,45; 24,33. 52; Apg 1,12; 8,25; 13,13. Das `zurückkehren nach` (mit Akk.) einer Stadt, oder Region, wird noch durch weitere drei Stellen belegt (Lk 4,14; Apg 14,21; Gal 1,17). Dies führt zur Annahme, dass Barnabas und Saulus von Antiochien nach Jerusalem zurückgekehrt sind und nicht umgekehrt.

Sicher war das Überbringen des Geldes auch ein Dienst, aber im Kontext von Apostelgeschichte 11,22-12,25 überwiegt die eindeutige Aussendung des Barnabas nach Antiochien mit einem bestimmten Auftrag und die fast zwangsläufig daraus resultierende Rückkehr nach Jerusalem. Dass Barnabas hier an erster Stelle genannt wird, macht deutlich, dass er die Führung im Team hatte und Saulus/Paulus vorerst sein Begleiter war.

Doch auch für Paulus ist es eine willkommene Rückkehr nach Jerusalem, hat er doch damals diese Stadt nur ungern verlassen und inzwischen vieles erlebt, was er nun mitteilen will. Der Besuch in Jerusalem hat große Bedeutung. Zum einen können Barnabas und Paulus von der guten Entwicklung in Antiochien und anderen Städten berichten; die finanzielle Unterstützung aus Antiochien war ein spürbarer Beweis der Gemeinschaft unter den Gläubigen und somit eine Frucht des Evangeliums (Röm 15,27); zum anderen konnten sie in Bezug auf die weitere Missionsarbeit neue Vorschläge unterbreiten. Man kann also annehmen, dass die Gemeindeleitung in Jerusalem nach Überbringung des Geldes, Barnabas und Paulus erneut aussandte, um in Antiochien die Missionsarbeit fortzusetzen. Für Barnabas ist es eine Bestätigung, dass sein Arbeitsbereich nun außerhalb Jerusalems liegt. Für Paulus bedeutete dieser Besuch eine stärkere Einbindung in das Gesamtwerk der Gemeinde. Leider gibt es keine direkten Hinweise über Dauer und Inhalt ihres Jerusalemaufenthaltes, deswegen können wir hier nur mutmaßen. Die Anmerkung in Apostelgeschichte 12,25b „mitgenommen habend Johannes, mit Beinamen genannt Markus“ kann sich auf das erneute Verlassen Jerusalems beziehen; oder was wahrscheinlicher zu sein scheint, Markus war bereits bei der Inspektionsreise des Barnabas in Antiochien dabei und wurde nun von beiden auch wieder nach Jerusalem mitgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Barnabas nicht allein nach Antiochien gegangen ist (Apg 11,22) ist sehr groß.

Gerade in diesen Zusammenhängen wird das Bemühen von Barnabas deutlich, mit viel Geduld neue Mitarbeiter für die Mission zu gewinnen.

Dieser Jerusalembesuch könnte im Jahr 44 n. Chr. gewesen sein, da die Ereignisse in Apostelgeschichte 12 (Verfolgung in Jerusalem durch Herodes Agrippa I, 37-44 n. Chr.) zwischen der Abreise von Antiochien und Ankunft in Jerusalem geschildert werden. Dieser Jerusalembesuch ist mit dem Besuch in Galater 2 nicht identisch, wie von einigen Kommentatoren angenommen wird (vgl. z.B. Tenney: 1997, 293 und Bradford: 1986, 127). Dagegen sprechen nicht nur zeitliche Gründe (siehe die Begründung in Kap. 2.5), sondern auch inhaltliche (Gal 2,5. 7-8). Zum Zeitpunkt des Jerusalembesuches von Galater 2 war die erste Missionsreise schon vorbei, bei diesem Jerusalembesuch stand sie noch bevor. Dass Lukas keine weiteren inhaltlichen Angaben zum Aufenthalt in Jerusalem macht, ist nicht verwunderlich, gibt es doch in seiner Berichterstattung immer wieder Lücken. Lukas konzentriert sich nun in seinem Bericht auf die neue Etappe der Ausbreitung des Evangeliums von Antiochien aus (Apg 13).

Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten

Schreib einen Kommentar

Kapitel 2: Jerusalem – Damaskus – Jerusalem

2.1. Saulus begegnet Jesus vor Damaskus

Über die erste Begegnung des Saulus mit dem auferstandenen Herrn in der Nähe der Stadt Damaskus gibt es drei ausführliche Berichte in der Apostelgeschichte: Kapitel 9,3-9; 22,6-11; 26,12-18. Kurze Hinweise über seine Berufung finden wir in Apostelgeschichte 9,27; Galater 1,15; 1Korinther 15,8; 2Timotheus 1,11 und an anderen Stellen.

Abbildung 7 Damaskus – die heutige Stadt erstreckt sich von West nach Ost auf einer Länge von etwa 24 Kilometer (Foto: P. Schüle 10. April 2011).

Die Verfolgung in Jerusalem und Umgebung hat sich wohl über mehrere Monate hingezogen. Dafür spricht zum einen der große Umfang der Verfolgung (Apg 8,1 „διογμος μεγας – große Verfolgung“ und zum anderen mussten viele Verfolgte erst in Damaskus angekommen sein, sich dort integriert und das Zeugnis von Jesus weitergegeben haben (Apg 8,4), bevor die Informationen über das Zunehmen der Nazoräer in Damaskus zurück nach Jerusalem gekommen sein konnten. Bis sich Saulus dann entschloss, nach Damaskus zu reisen, verging auch noch Zeit. Auch die Formulierung in Apg 9,1: „Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn“, spricht für Kontinuität und zeitliche Ausdehnung der Verfolgungswelle in Jerusalem und Umgebung. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich die Verfolgung über längere Zeit hingezogen hat. Nun muss es Saulus wohl aufgefallen sein, dass sein Vorgehen die Ausbreitung der neuen Lehre nicht verhinderte, sondern förderte. Hier werden seine Treue zum gesetzlichen Gottesdienst, sein eiserner Wille, sein fester Charakter sowie sein blinder Eifer für Gott deutlich (Joh 16,2; Röm 10,2). Paulus hörte, dass viele Gläubige nach Damaskus flohen und dort die neue Lehre verbreiteten.

Damaskus war eine bedeutende syrische Stadt, etwa 242 km von Jerusalem entfernt (6-8 Tagereise). Im Jahre 64 v. Chr. wurde sie der römischen Provinz Syrien einverleibt (Haubeck: 1997, 690f). Die Geschichte der Stadt reicht bis in die Frühzeit (1Mose 14). Sie hatte eine starke jüdische Bevölkerungsgruppe, die in mehreren Synagogengemeinden zusammengeschlossen war. Diese jüdischen Gemeinden betrieben ihrerseits eine starke Proselytenwerbung. Saulus ging es wohl in erster Linie um diejenigen des „neuen Weges“, die von Jerusalem flüchteten (Apg 26,11), also um Jerusalemer Bürger (Haubeck: 1997, 691). Obwohl die Juden in der Diaspora die Autorität des Hohenpriesters und Ältestenrates in Jerusalem anerkannten, ist es fraglich, ob die dort ansässigen Juden ohne Zustimmung der örtlichen Behörden gefesselt nach Jerusalem geführt werden durften. Auch Jesus wurde gefragt, aus welchem Herrschaftsgebiet er komme (Lk 23,7), und wurde entsprechend zu Herodes gesandt, der für juristische Angelegenheiten der galiläischen Bürger zuständig war.

Später taten sich in der Tat die Juden von Damaskus mit den Stadtbehörden zusammen, um Saulus zu fangen (vgl. Apg 9,23 mit 2Kor 11,32). In Apostelgeschichte 9,14 jedoch bezieht sich die Vollmacht zu fesseln auf alle, welche Jesu Namen anrufen. Zu der geplanten Verfolgung durch Saulus kam es jedoch nicht.

Es mag Saulus einige Überwindung gekostet haben, zu dem amtierenden Hohenpriester Kaiphas zu gehen, der zu der Partei der Sadduzäer gehörte. Lehrmäßig waren sich die Pharisäer und Sadduzäer nicht einig. Ja sogar weit voneinander entfernt; aber wie so oft in Fällen, in denen man einen gemeinsamen Feind hat, sieht man zeitweise über die internen Streitigkeiten hinweg. Die Initiative geht hier von Saulus aus. Und so bekommt er von dem Hohenpriester nicht nur die gewünschte Erlaubnis, sondern auch die erforderlichen Vollmachten in Form von beglaubigten Briefen an die Synagogen von Damaskus (Apg 9,2; 26,12). Dabei wurde die gesamte Aktion auch von anderen Oberpriestern und dem Ältestenrat unterstützt (Apg 22,5; 4,6). So bekommt Saulus wohl auch Begleitschutz durch die Tempelbehörde für die Ausführung seines Vorhabens und macht sich auf den Weg nach Damaskus.

Ludwig Schneller, der die palästinische und syrische Landschaft gut kannte, schreibt Anfang des 20. Jh.: „Acht Tage konnte diese Reise gedauert haben“ (Schneller: 1926, 32). Nach Apg 9,8b sind sie zu Fuß unterwegs – Bilder, die in der Pauluskirche in Damaskus zu sehen sind, nach denen Saulus bei der Erscheinung Jesu vom Pferd stürzt, sind durch die biblischen Texte nicht gedeckt. Wahrscheinlich ist Saulus zunächst entlang des Jordan und dann am See Genezaret über die Golan-Höhen, dann weiter über das biblische Edrej (heute Daraa) nach Damaskus gereist. Was mag in seinem Herzen vorgegangen sein, als er an den Wirkungsplätzen Jesu vorüber zog? Er wird wohl von den vielen Verhören, die er geführt hatte, mehr über Jesus erfahren haben, als ihm lieb war. Aber auch das mutige Erdulden und Ertragen von Schlägen und Misshandlungen seitens der Jünger Jesu, sprach eine deutliche Sprache. Woher nahmen sie die Kraft, für ihre Verfolger zu beten und sie zu segnen, anstatt sie zu verfluchen (Mt 5,44; Apg 7,60)? Reisen haben früher mehr als heute Gelegenheit zum Nachdenken geboten. Solch eine Reise konnte nicht nur wegen Gefahr durch Räuber gefährlich sein, sondern bot dem Reisenden je nach Jahreszeit Gelegenheit zum Nachdenken und sich der Natur zu erfreuen.

Das große und bedeutende Erlebnis des Saulus wird örtlich und zeitlich festgehalten. Von Süden her kommend, muss Damaskus in der Ebene des Barada-Flusses liegend, weit und gut sichtbar gewesen sein, d.h., nur noch einige Stunden entfernt (Apg 9,3; 22,6).

Die übernatürliche Begegnung mit Jesus geschah „mitten am Tag“ (Apg 26,13) oder „mittags“ (Apg 22,6), also zu einer Tageszeit, als die Sonne im Zenit stand und am hellsten leuchtete.

Es gibt wohl kaum einen aufmerksamen Bibelleser, der sich nicht mehr oder weniger an den zum Teil unterschiedlichen Texten, die das gleiche Ereignis beschreiben, gestoßen hätte. Mir geht es jedoch nicht darum, die Unterschiede hervorzuheben, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten, bzw. Ergänzungen zu unterstreichen, wenn auch eine Auseinandersetzung mit den scheinbar gegensätzlichen Aussagen nötig sein wird.

Dieter Hildebrand betont in seinem Buch Saulus-Paulus (1989, S. 69): „Nicht die Abweichungen verblüffen, sondern der Grad der Übereinstimmung in allen drei Texten.“ Hinzu kommt, dass Lukas in Kapitel 9 der Apostelgeschichte einen allgemeinen Bericht gibt, während er in den Kapiteln 22 und 26 Paulus selbst zu Wort kommen lässt, der wiederum dieses Erlebnis verschiedenen Personengruppen innerhalb seiner Verteidigungsreden erzählt (Apg 22,1; 26,1-2). Eine Aufstellung der Texte (zum Teil farblich unterschieden) in Form einer Tabelle gibt uns einen besseren Überblick über

- die wörtlichen und sinngemäßen Übereinstimmungen,

- die Ergänzungen und

- die scheinbaren Gegensätzlichkeiten (in rot/kursiv).

Statistisch gesehen sind von den etwa 450 Wörtern aller drei Texte

- 38% wörtlich oder sinngemäß übereinstimmend,

- 58% einander ergänzend

- und nur ca. 4% einander scheinbar widersprechend.

| Allgemeiner Bericht des LukasApg 9,3-9 | Verteidigungsrede in JerusalemApg 22, 6-11 | Verteidigungsrede in CäsareaApg 26,12-18 |

| Als er aber hinzog, geschah es, daß er sich Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. | Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, daß um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. | Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag, auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. |

| Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: | Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: | Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: |

| Saul, Saul, was verfolgst du mich? | Saul, Saul, was verfolgst du mich? | Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen! |

| Er aber sprach: Wer bist du, Herr? | Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? | Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? |

| Er aber (sagte): Ich bin Jesus, den du verfolgst! | Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazoräer,den du verfolgst. | Der Herr aber sprach:Ich bin Jesus, den du verfolgst. |

| Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. | ||

| Ich sagte aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: | ||

| Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. | Steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. | Aber richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende ihre Augen aufzutun, daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. |

| Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, dasie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. | ||

| Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. | Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. | |

| Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß und trank nicht. |

- Bei der zentralen Aussage Saul, Saul, was verfolgst Du mich? und der Gegenfrage „Wer bist Du, Herr?“ gab es wohl keinen Anlass, bei den unterschiedlichen Gelegenheiten verschiedene Begriffe zu gebrauchen.

- Bei der zweiten Aussage „Ich bin Jesus, den Du verfolgst“ fügt Paulus noch die Herkunftsbezeichnung „Nazoräer“ Vor dem Volk Israel (Apg 22,8) zitiert Paulus die volle Antwort Jesu, weil dies für die Juden wichtig war. Es geht um Jesus, den Nazoräer (Apg 4,10 und Joh 19,19).

- Die zweite Frage des Paulus, „Was soll ich tun, Herr?“, ist im Zusammenhang mit der Verteidigungsrede in Jerusalem wichtig. Bis dahin hatte Paulus einen anderen Auftraggeber gehabt, den er fragen musste. Die Antwort Jesu auf diese Frage wird von Paulus in unterschiedlichem Umfang wiedergegeben. Die Antwort Jesu, die Berufung und Auftrag einschließt, fügt Paulus in seine Verteidigungsrede vor dem König Agrippa ein und nutzt damit die Gelegenheit zur Evangelisation (Apg 26,29) und zur Begründung seines Gehorsams gegenüber seinem neuen Dienst-Herrn (Apg 26,19).

Während wir beim Inhalt dieses Zwiegesprächs allein auf Saulus als Zeugen angewiesen sind, müssen wir feststellen, dass er nicht genau mitbekam, was mit seinen Begleitern geschah, bzw. wie sie die Vorfalle erlebten. Auch ist im Zwiegespräch, welches primäre Bedeutung hat, ein klares und eindeutiges Konzept zu sehen: Klare Aussagen von Jesus, logische Fragen von Saulus, wiederum für Saulus verständliche Antworten von Jesus. Der Rahmen jedoch, in dem die Botschaft übermittelt wird, enthält viele übernatürliche Elemente, die zum Teil auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Daher ist es verständlich, wenn ergänzende oder sogar gegensätzliche Aussagen gemacht werden. Es ist auch leicht nachvollziehbar, dass es auf dem Restweg nach Damaskus zwischen Saulus und seinen Begleitern zum Austausch gekommen ist, wobei nicht unbedingt ein einheitliches Bild von den Begleitumständen des Ereignisses entstand. Ein übernatürliches Ereignis wird in der Regel subjektiv wahrgenommen.

a) Die Wahrnehmung durch Sehen:

- Ein helles Licht umstrahlt plötzlich Saulus und seine Begleiter (Apg 26,13).

- Saulus wird so stark geblendet, dass er eine Zeitlang (3 Tage) nicht sehen kann (Apg 22,11).

- Die Begleiter sehen zwar das Licht, werden aber nicht geblendet (Apg 22,9).

- Die Begleiter sehen niemand, d. h. keine Gestalt (Apg 9,7).

- Saulus sieht (auch ohne natürliches Sehvermögen) den Herrn (Apg 26,16; 9,17b; 9,27; 1Kor 15,8).

b) Zu Wer fiel zu Boden?

- Saulus und seine Begleiter fallen zur Erde/Boden (Apg 26,14).

- Die Begleiter stehen irgendwann auf und sind sprachlos (Apg 9,7). (Wir vergleichen dazu Johannes 18,18 mit Markus 14,54 und die klärenden Details in Markus 14,68b-70. Johannes beschreibt Petrus stehend am Feuer mit den Dienern. Markus beschreibt Petrus als sitzend am Feuer mit den Dienern. Was nun, steht Petrus oder sitzt er? Er tur beides, aber nicht gleichzeitig. Markus beschreibt Petrus, wie er aufsteht, in den Vorhof des Palastes hinausgeht und sich zu den anderen Dienern dazustellt).

- Saulus wird am Ende der Unterredung vom Herrn ausdrücklich aufgefordert aufzustehen (Apg 22,10). Die Begleiter standen schon vorher unaufgefordert auf.

c) Die Wahrnehmung durch Hören:

- Saulus hörte eine Stimme (Apg 22,7). Diese Stimme ist ausdrücklich an ihn gerichtet (Apg 26,14).

- Die Stimme geschah im hebräischen Dialekt (Apg 26,14).

- Saulus konnte die Worte verstehen (Apg 22,10a).

- Dass die Begleiter nicht mithören/verstehen konnten, was zu Saulus gesagt wurde (Apg 22,9), hat er wohl erst im Nachgespräch erfahren. Die Aussage in Apostelgeschichte 9,7, „sie hörten zwardie Stimme, sahen aber niemand“, betont die Einschränkung der Begleiter nicht nur im Sehen, sondern auch im Hören. (Für dieses Hören und doch nicht Hören/verstehen gibt es auch ein Beispiel in Johannes 12,28-29. Auch dort wurde die himmlische Stimme von den Dabeistehenden unterschiedlich wahrgenommen. Ein Teil des Volkes nehmen Donnergeräusch wahr, ein anderer Teil meint Engel reden zu hören. Wenn diese Stimme auch um der Menschen Willen geschah, wurde sie von ihnen doch nicht einheitlich wargenommen und schon gar nicht verstanden. Für das Volk war es ein Zeichen vom Himmel, nur Jesus verstand, was der Vater sagte).

Ergebnis: Lukas, der in einer Vielzahl von Details so präzise Angaben und Aussagen macht, wird sich doch an dieser Stelle nicht selbst widersprochen haben. Ich nehme an, dass der Heilige Geist den Lukas so geführt hat, dass er die scheinbar gegensätzlichen Aussagen nicht ausbügelte; vielmehr wird gerade dadurch das begrenzte und unterschiedliche Fassungsvermögen des Menschen zum Ausdruck gebracht, das sich zeigt, wenn er mit der himmlischen Welt konfrontiert wird.

In wenigen Minuten ist die mit viel Fleiß und Arbeit mühsam aufgebaute Lebenswelt des Saulus zusammengebrochen. Was er gesehen und gehört hatte, war so real, dass es sein Leben lang nie Zweifel gab, was den Glauben an Jesus betraf (2Tim 4,7). Doch so gewaltig dieses Erlebnis und so ehrlich das Fragen des Saulus auch war, Bekehrung kann man dieses Erlebnis noch nicht nennen.

Da Saulus auf Grund der Klarheit des Lichtes nichts sehen kann, wird er an der Hand geleitet und nach Damaskus gebracht (Apg 9,8b).

2. 2. Bekehrung des Saulus in Damaskus

Als Saulus am späten Nachmittag in die alte syrische Stadt Damaskus einzieht, ist die Stimme des Herrn immer noch in seinen Ohren. Es ist möglich, dass er an die Geschichten des Alten Testamentes dachte, in denen Damaskus eine nicht geringe Rolle gespielt hat (1Mose 14,15; 15,2; 2Sam 8,5; 1Kön 19,15; 2Kön 5,12; 8,7-9). Nun zieht er selber in diese Stadt ein. Doch er kann sich an dem pulsierenden Leben der Menschen nicht erfreuen, er sieht nichts. Momentan war er geistlich gesehen im Niemandsland. Zu seinem alten Leben würde er niemals mehr zurückkehren können, aber die Zukunft war noch nicht bestimmt.

Jesu Weisung war klar und eindeutig: „geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist“ (Apg 22,10b). Saulus wird bei einem Juden namens Judas untergebracht. Dieser Jude wohnt in der „geraden“ Gasse. (Das griechische Wort „ευθεος“ heißt „sofort“, es wird in diesem Zusammenhang jedoch mit „gerade“, im Gegensatz zu „krumm“ übersetzt). Der Ausdruck „und er konnte drei Tage nicht sehen“ (Apg 9,9), kann nach hebräischem Verständnis bedeuten, dass er schon am übernächsten (also am dritten) Tag von Ananias besucht wurde. Saulus war es in dieser Zeit nicht nach Essen und Trinken zu Mute, Viele Fragen beschäftigten ihn jetzt. Bilder aus der jüngsten Verfolgungszeit, die Pläne, hier in Damaskus reiche Beute zu machen, quälten ihn in seinem Gewissen. Wie konnte er das, was er angerichtet hatte, wieder gutmachen? Doch nun tut er das einzig Richtige in dieser Situation: er betete (Apg 9,11), und der Herr zeigte ihm in einem Gesicht den Ananias (Apg 9,12), der dann zu ihm kam, ihm die Hände auflegte und Weisungen erteilte.

Abbildung 8 Ananias legt Saulus die Hände auf und überbringt an ihn den Auftrag des Herrb. Eine Skulptur in der Ananiaskapelle in der Altstadt von Damaskus (Foto: P. Schüle 11. April 2011).

Dieser Ananias war gottesfürchtig nach dem Gesetz, hatte ein gutes Zeugnis bei den Juden in Damaskus (Apg 22,12) und war ein Jünger Jesu (Apg 9,10.13). Was Saulus dann am dritten Tag erlebte, lässt sich aus den zwei Texten der Apostelgeschichte 9,17-19 und 22,13-16 rekonstruieren:

- Durch Handauflegung und Zuspruch des Ananias wird Saulus wieder sehend (Apg 22,16b).

- Der Auftrag an Saulus wird wiederholt bzw. ergänzt (Apg 22,14-15).

- Durch Anrufung des Namens Jesu erlangt Saulus Sündenvergebung (Apg 22,16 b).

- Er lässt sich taufen (Apg 22,16b).

- Er wird durch erneute Handauflegung durch Ananias, mit dem Heiligem Geist erfüllt (Apg 9,17).

- Er nimmt Speise zu sich und kommt wieder zu Kräften (Apg 9,19).

Ananias legt Saulus die Hände auf und überbringt an ihn den Auftrag des Herrb. Eine Skulptur in der Ananiaskapelle in der Altstadt von Damaskus (Foto: am 11. April 2011).

Sicher war das, was Saulus vor Damaskus erlebte, mehr als nur ein geistliches Wachrütteln, aber die Bekehrung zu Christus durch die Sündenvergebung, Taufe und die darauf folgende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat er erst in Damaskus erlebt. Die Aufforderung des Ananias in Apostelgeschichte 22,16 „Und nun, was zögerst du, steh auf, lass dich taufen und abwaschen deine Sünden indem du den Namen des Herrn anrufst“, spricht ebenfalls für die Umkehr des Saulus in Damaskus und nicht schon bei der ersten Begegnung vor Damaskus. Das alte Gebäude seines Lebens war völlig eingestürzt. Nun wurde ein neues, tragfähiges Fundament gelegt – Christus, seine Gnade, seine Vergebung und seine Gerechtigkeit. Auf diesem Fundament begann er nun aufzubauen.

2.3. Paulus bezeugt Jesus Christus in Damaskus

Der Text, der vom ersten Zeugnis des Saulus in Damaskus berichtet, ist sehr kurz, dafür aber voller wichtiger und interessanter Aussagen. Saulus geht nicht zu den örtlichen Synagogenleitern, um Grüße aus Jerusalem zu überbringen oder gar sich zu rechtfertigen für seine veränderte Einstellung gegenüber der neuen Bewegung, deretwegen er nach Damaskus kam. In Apostelgeschichte 9,19b wird deutlich gesagt, wo er sich nun aufhält, nämlich bei den Jüngern in Damaskus, d.h., bei denen, die er verfolgen, fesseln und nach Jerusalem bringen wollte.

Welch ein Triumph der Gnade Gottes. Die Jünger in Damaskus konnten es kaum fassen, doch sie sahen mit ihren eigenen Augen die Veränderung im Leben dieses Mannes. Sie hörten immer wieder von seiner Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus. Der von allen anerkannte und glaubwürdige Zeuge Ananias bestätigte die Echtheit der Bekehrung des Saulus. Hier bei den Jüngern fand er herzliche Aufnahme und Zuspruch, Einige Tage war Saulus bei den Jüngern und sofort am folgenden Sabbat wollte er öffentlich Zeugnis geben von seiner Begegnung mit Jesus.

Abbildung 9: Der Haupteingang zur Pauluskirche in der Altstadt von Damaskus (Foto: P. Schüle 11. April 2011 ).

Er nutzte also die nächstmögliche Gelegenheit, um in den Synagogen der Stadt von Jesus zu predigen. Da es in Damaskus mehrere Synagogen gab, ist anzunehmen, dass er mindestens Wochen, wenn nicht sogar Monate dort verbrachte. Der Kern seiner Predigt war: „Jesus ist der Sohn Gottes“ (Apg 9,20) und „Jesus ist der Messias“ (Apg 9,22b). Auf dieser Grundlage predigte er das „Umdenken und die Hinwendung(Bekehrung)zu Gott, um des Umdenkens würdige Werke zu tun“ (Apg 26,20). Diese für ihn neue Glaubensgrundlage hat er durch die Offenbarung Jesu bekommen (Gal 1,12). Dass Gott seine gute Kenntnisse des Alten Testaments mitbenutzte, ist ohne Zweifel. Jedoch die Erkenntnis „Jesus ist der Messias und der Sohn Gottes“, kann einem Menschen nur durch göttliche Offenbarung zuteil werden (Mt 16,17; Lk 24,45).

Ausdrücklich betont Paulus in der Apostelgeschichte 26,20, dass er zuerst in Damaskus gepredigt hatte. Die Reaktion auf seine Predigt ist ebenso verblüffend wie auch verständlich. Es gibt keinen Hinweis auf Massenbekehrungen, obwohl sie gar nicht ausgeschlossen sind. Deutlich betont wird jedoch die Bestürzung der Juden über den plötzlichen Frontwechsel bei diesem Mann aus Tarsus und Bevollmächtigten aus Jerusalem(Apg 9,21). Es entsteht der Eindruck, dass Saulus in Damaskus unter den Juden nicht so sehr warmherzig und werbend das Evangelium verkündete, sondern sie mehr durch massive Schriftbeweise zur radikalen Umkehr herausforderte. Dies entspräche ganz seinem Temperament. So wie eine Feder, die bis ans Äußerste ihrer Spannungsmöglichkeit auseinander gezogen und dann plötzlich losgelassen wird, in die Gegenrichtung schnellt, so mag es auch aus Saulus, der sofort alle überzeugen wollte, hervor gesprudelt haben.

Es ist nicht deutlich, wo im Lukanischen Bericht die sogenannte „Arabienlücke“ zu suchen ist, zwischen Apostelgeschichte 9,21 und 22 oder 9,22 und 23; beides wäre möglich. Falls Saulus bei seiner Rückkehr aus Arabien auch seinen Predigtstil geändert hat, der Inhalt blieb mit Sicherheit der gleiche. Eindeutig muss jedoch der Vers 23 in Kapitel 9 dem zweiten Damaskusaufenthalt zugeordnet werden. Ein Anschlag auf Saulus zum Ende des ersten Aufenthaltes in Damaskus scheint fraglich, da sonst seine erneute Rückkehr trotz Todesgefahr unverständlich wäre.

2.4. Paulus reist nach Arabien

Lediglich ein paar Worte werden zu dieser Arabienreise gesagt. Den Galatern schreibt Paulus (Gal 1,17): „ich ging sogleich (gr. ευθεος) fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück.“ Es gibt keine detaillierten Angaben über das Ziel, die Dauer und den Grund der Reise. Deshalb gilt auch hier die Feststellung: je weniger Informationen, desto mehr Spekulationen sind im Umlauf. Trotzdem ist es sinnvoll, darüber nachzudenken und einige Überlegungen anzustellen.

a) Geographische Einordnung von Arabien

Arabien ist von dem Hebräischen `Arabah` (Wüste), abgeleitet. Schaut man auf Karten des Orients, so lässt sich dieses Gebiet im Süden gut in die Arabische Halbinsel einordnen, im Norden rechnete man zum Zeitpunkt der Arabienreise des Saulus das Nabatäerreich mit der Hauptstadt Petra, unter deren Verwaltung auch Damaskus stand (2Kor 11,32).

In dem Gebiet des nördlichen Arabien wird sich Saulus aller Wahrscheinlichkeit nach aufgehalten haben. Wenn Jesus dem Saulus oft innerhalb weniger Tage konkrete Weisungen gegeben hat (Apg 22,10; 9,12), dann wird er das Weggehen von Damaskus nach Arabien kaum auf eigene Faust unternommen haben.

b) Dauer des Arabienaufenthalts

Auch über die Dauer des Arabienaufenthaltes kann man nur Vermutungen anstellen. Man kann nicht aufgrund fehlender biblischer Informationen sagen, der Aufenthalt dort wäre kurz gewesen. Allerdings kann er auch keine drei Jahre gedauert haben. Nach Galater 1,18 betrug die gesamte Zeitspanne zwischen Bekehrung und dem ersten Jerusalembesuch schon drei Jahre (siehe auch die Erklärung in Kap. 2.6.). Wenn man die Wirksamkeit des Apostels in Damaskus vor und nach Arabien genauer analysiert, könnte der Arabienaufenthalt durchaus (ein Jahr?) gedauert haben. Sein Beruf als Zeltmacher könnte ihm dort gut zustatten gekommen sein.

c) Mögliche Gründe für den Arabienaufenthalt

Auch zu den Günden der Reise macht Paulus keinerlei Angaben. Aus der Aussage in Galater 1,17 „ich ging weg“ geht jedoch hervor, dass er Damaskus nicht fluchtartig verlassen hat, sondern wohlüberlegt und geplant. Nach stürmischen Wochen oder Monaten angefüllt mit der Verkündigung des Evangeliums, sowie der Beweisführung aus dem Alten Testament brachte Saulus die Juden in Verwirrung (Apg 9,22), so dass sich bald eine Gegenoffensive anbahnte. Ein Rückzug in die Stille wäre genauso verständlich wie auch neutestamentlich begründet. Nicht ausgeschlossen ist auch ein missionarischer Vorstoß in die arabischen Gebiete (Apg 26,17), wo es ja auch Juden gab (Apg 2,11). Dass Paulus in seiner Rede an den König Agrippa von seinem Zeugnis in Damaskus und Jerusalem spricht, Arabien aber nicht erwähnt, ist noch kein Beleg dafür, dass er nicht auch in Arabien gepredigt hat. Kann sich jemand den Paulus als Schweigenden vorstellen? Aber aus der Gesamtperspektive seines Lebensdienstes gesehen, waren jene Gebiete nicht sein Missionsfeld

Abbildung 10: Ein Berg aus schwarzem Basalt im Wadi Rum in Südjordanien, unweit der Grenze zu Saudiarabien. Schon zur Zeit des Alten Testamentes suchten die Propheten die Stille und Einsamkeit in der Wüste (Foto: P. Schüle 6. November 2014).

In Galater 4,25 lokalisiert Paulus den Berg Sinai als „in Arabien“ befindlich. Er wusste also wo sich der Berg Sinai befand. War er vielleicht dorthin gereist zum bedeutenden Ort des Bundesschlusses zwischen Gott und dem Volk Israel? Aufgrund der Erklärung und Deutung des Zusammenhangs zwischen Hagar und Sinai in Galater 4,24ff könnte man sein Interesse am Berg Sinai in Arabien teilweise ableiten. Die Tatsache, dass gerade er im Galaterbrief zweimal Arabien nennt, lässt darauf schließen, dass ihm Arabien als Gebiet mit seiner historischen/theologischen Relevanz nicht gleichgültig war (2Mose 3,1-4Mose 10,13,; 1Kön 19,1-16). Obwohl Arabien `Wüste` und Araber ` Wüsten- oder Steppenbewohner` bedeutet, gab es dort seit uralten Zeiten auch Städte mit Hochkulturen und erfolgreichem Wirtschafts- und Handelsleben. Da zur Zeit des Saulus Arabien nicht nur die Arabische Halbinsel einschloss, sondern auch die Syrische Wüste südöstlich von Damaskus, ebenso die Gebiete des ehemaligen Moab und Edom, könnte sein Interesse auch diesen letzteren Gebieten gegolten haben, war doch das Ostjordanland eng mit der Geschichte seines Volkes verbunden.

2.5. Erneuter Aufenthalt in Damaskus und Flucht

Paulus folgte lebenslang dem Grundsatz, Missionsgebiete, in denen er das Evangelium verkündigte, immer wieder aufzusuchen und die dort gewonnenen Gläubigen zu stärken. Vorerst zog es ihn nicht nach Jerusalem, sondern zurück nach Damaskus, wo er sich zum Herrn bekehrte und wo er so herzliche Aufnahme bei den Jüngern gefunden hatte, dorthin, wo er seine ersten Schritte im Glauben machen konnte.

In Damaskus gab es eine funktionierende Gemeinde; es gab viele Juden und mehrere Synagogen. Die Stadt war ein Knotenpunkt für den ost-west und süd-nord Handel, eine Karawanenstadt am östlichen Rand des riesigen römischen Reiches.

Wenn Paulus noch später auf seinen Missionsreisen immer wieder sein Handwerk als Zeltmacher nutzte, um für sich und oft auch für seine Mitarbeiter das tägliche Brot zu verdienen (Apg 20,33) dann wird er auch sicherlich hier in Damaskus gearbeitet haben; die Stadt war auch für ihre Webereien bekannt.

An den Sabbaten wurde jede Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu predigen. Noch predigte Saulus den Juden oder auch den Proselyten, von denen es in Damaskus viele gab. Proselyten waren Heiden, die durch Beschneidung und Taufe in die jüdische . Gemeinschaft aufgenommen wurden. Er muss Erfolg gehabt haben, so dass sich schon bald wieder eine starke Opposition von Seiten der Juden gegen ihn formierte.

Im Text der Apostelgeschichte 9,23 lesen wir: „als sich aber viele Tage erfüllten, beschlossen die Juden ihn umzubringen“. Diese unbestimmte Zeitangabe lässt nicht nur auf Wochen, sondern auch auf einige Monate der Wirksamkeit des Apostels schließen.

Eindeutig geht der Beschluss, Saulus umzubringen, auf die Juden zurück (Apg 9,23b). Aber so viele Juden es auch in Damaskus gab, und so selbständig sie in einer für sie fremden Stadt in den Synagogenverbänden ihre Religion auch ausüben konnten, an einen römischen Bürger aus einer freien Stadt wie Tarsus, die sich dazu unter römischer Oberhoheit befand, konnten sie nicht so einfach herankommen. Lukas berichtet hier nicht vollständig, und es ist gut, dass wir von Paulus in 2Korinther 11,32 ergänzende und dazu noch geschichtlich wichtige Aussagen haben, dank derer wir die Flucht aus Damaskus zeitlich ziemlich genau einordnen können.

Damaskus wurde zwar schon 64 v. Chr. der römischen Provinz Syrien einverleibt, aber unter der Herrschaft Caligulas (37-41 n. Chr.) kam Damaskus für kurze Zeit unter die Oberhoheit des Nabatäerkönigs Aretas IV., der von 9 v. Chr. bis 39 n. Chr. regierte. Aretas ließ die Stadt Damaskus durch einen Statthalter, wörtlich: `έτναρχ – Volksfürst` (2Kor 11,32) verwalten.

2.5. Des Paulus erneuter Aufenthalt in Damaskus und Flucht

Paulus folgte lebenslang dem Grundsatz, Missionsgebiete, in denen er das Evangelium verkündigte, immer wieder aufzusuchen und die dort gewonnenen Gläubigen zu stärken. Vorerst zog es ihn nicht nach Jerusalem, sondern zurück nach Damaskus, wo er sich zum Herrn bekehrt hatte und wo er so herzliche Aufnahme bei den Jüngern gefunden hatte, dorthin, wo er seine ersten Schritte im Glauben machen konnte.

Abbildung 12: Ein Teil der alten Stadtmauer von Damaskus, an der die frühere Bau- und Wohnweise erkennbar ist. Die Eingänge zu den Häusern und Wohnungen in der Stadtmauer sind nur von innen möglich, doch solch eine Fensteröffnung nach draußen ist eine ideale Möglichkeit, um in einem Tragekorb an einem Seil die Flucht unauffällig möglich zu machen (Foto: 11. April 2011).

In Damaskus gab es eine funktionierende Gemeinde; es gab viele Juden und mehrere Synagogen. Die Stadt war ein Knotenpunkt für den ost-west und süd-nord Handel, eine Karawanenstadt am östlichen Rand des riesigen römischen Reiches.

Wenn Paulus noch später auf seinen Missionsreisen immer wieder sein Handwerk als Zeltmacher nutzte, um für sich und oft auch für seine Mitarbeiter das tägliche Brot zu verdienen (Apg 20,33) dann wird er auch sicherlich hier in Damaskus gearbeitet haben; die Stadt war auch für ihre Webereien bekannt.

An den Sabbaten wurde jede Gelegenheit genutzt, um das Evangelium zu predigen. Noch predigte Saulus den Juden oder auch den Proselyten, von denen es in Damaskus viele gab. Proselyten waren Heiden, die durch Beschneidung und Taufe in die jüdische . Gemeinschaft aufgenommen wurden. Er muss Erfolg gehabt haben, so dass sich schon bald wieder eine starke Opposition von Seiten der Juden gegen ihn formierte.

Im Text der Apostelgeschichte 9,23 lesen wir: „als sich aber viele Tage erfüllten, beschlossen die Juden ihn umzubringen“. Diese unbestimmte Zeitangabe lässt nicht nur auf Wochen, sondern auch auf einige Monate der Wirksamkeit des Apostels schließen.

Eindeutig geht der Beschluss, Saulus umzubringen, auf die Juden zurück (Apg 9,23b). Aber so viele Juden es auch in Damaskus gab, und so selbständig sie in einer für sie fremden Stadt in den Synagogenverbänden ihre Religion auch ausüben konnten, an einen römischen Bürger aus einer freien Stadt wie Tarsus, die sich dazu unter römischer Oberhoheit befand, konnten sie nicht so einfach herankommen. Lukas berichtet hier nicht vollständig, und es ist gut, dass wir von Paulus in 2Korinther 11,32 ergänzende und dazu noch geschichtlich wichtige Aussagen haben, dank derer wir die Flucht aus Damaskus zeitlich ziemlich genau einordnen können.

Damaskus wurde zwar schon 64 v. Chr. der römischen Provinz Syrien einverleibt, aber unter der Herrschaft Caligulas (37-41 n. Chr.) kam Damaskus für kurze Zeit unter die Oberhoheit des Nabatäerkönigs Aretas IV., der von 9 v. Chr. bis 39 n. Chr. regierte. Aretas ließ die Stadt Damaskus durch einen Statthalter, wörtlich: `ετναρχ – Volksfürst` (2Kor 11,32) verwalten.

Da Caligula seine Herrschaft in Rom im Frühjahr 37 n. Chr. antrat und Aretas’ Herrschaft 39 n. Chr. endete, bleiben für die kurze Verwaltung der Stadt Damaskus durch den Nabatäerkönig nur zwei Jahre übrig. Für die Flucht aus Damaskus scheint mir das Jahr 37 deswegen naheliegend zu sein, weil nicht selten mit dem Kaiserwechsel in Rom auch Herrschaftsveränderungen in den Provinzen einhergingen. Auch die Juden konnten solch einen Machtwechsel für ihre eigenen Interessen nutzen, wie der Vergleich von Apostelgeschichte 18,12 mit 25,1-2 zeigt – Paulus vor Gallio in Korinth, Paulus vor Festus in Cäsarea. Als römischer Bürger stand Saulus bis zu solch einem Macht- und Verwaltungswechsel unter römischem Schutz. Dies änderte sich jedoch schnell zugunsten der dort ansässigen Juden, die in dem arabischen Fürsten plötzlich einen Verbündeten fanden. Jedoch konnte solch eine Großrazzia nicht geheim ablaufen, weil es auch viel gläubige Juden gab, die in verschiedenen Kreisen der Stadt tätig waren und wahrscheinlich Saulus warnten, die Stadt Damaskus nicht durch die Tore zu verlassen.

Abbildung 13 Ob der Korb, in dem Saulus hinabgelassen wurde, so ausgesehen hatte? Dieses Exemplar ist in der Paulus-Kirche in Damaskus ausgestellt (Foto P. Schüle 11. April 2011).

An Einfallsreichtum fehlte es den Jüngern nicht und vielleicht erinnerten sie sich an die zwei Kundschafter, die Jericho auf eine ungewöhnliche Art und Weise verlassen hatten (Jos 2,15). Nur wurde es dem Saulus etwas bequemer gemacht: er wurde in einem Korb an der Außenmauer durch eine Fensteröffnung (Pförtchen) hinabgelassen (Apg 9,25). Auf diese Weise entkam er den Juden und dem Statthalter.

Am hellen Tag, jedoch blind, hatte er zum ersten Mal Damaskus betreten; in dunkler Nacht, aber mit dem hellsten Licht im Herzen, verließ er diese Stadt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Stadt seiner Bekehrung anschließend noch einmal besucht hätte. Doch auf diese Weise ging Damaskus in die Geschichte und das Bewusstsein der christlichen Gemeinde ein.

.

Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten

Schreib einen Kommentar

Kapitel 1: Tarsus – Jerusalem

1.1. Familie und Kindheit in Tarsus

Abbildung 2: Eine römische Strasse in Tarsus etwa 3 Meter unter dem heutigen Stadtniveau. (Foto: P. Schüle 15. April 2011).

Schon seine Großeltern und Eltern dienten Gott: „Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen“ (2Tim 1,3a). Seine Familie konnte sich rühmen zu der strengen jüdischen Gruppe der Pharisäer zu gehören. Bei seinem letzten Besuch in Jerusalem stellt er sich dem Hohen Ratvor: „Ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern (Apg 23,6a). Die Pharisäer waren im Judentum eine politische und religiöse Partei. Ihre Anfänge gehen auf die Vor-Makkabäerzeit zurück. Pharisäer bedeutet: `die Abgesonderten`. Sie waren die strengste Sekte im Judentum (Apg 26,5). Sie glaubten an Engel, an Geister und an die Auferstehung der Toten. Im Gegensatz zu den Sadduzäern überlebten sie das Ende des jüdischen Staates 70 n. Chr. und sind heute in den Gruppen des orthodoxen Judentums vertreten.

Mit der Geburt erbte Paulus auch das römische Bürgerrecht, welches seine Eltern wahrscheinlich als angesehene Bürger der Stadt verliehen bekamen. Als er später von dem römischen Hauptmann in Jerusalem gefragt wurde: „Sage mir, bist du ein Römer? Er aber sprach: Ja. Und der Oberste antwortete: Ich habe für eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus sprach: Ich aber bin sogar darin geboren“ (Apg 22,27-28). Nach väterlicher Überlieferung (1Mose 17,12) wurde er am achten Tag beschnitten (Phil 3,5). Paulus konnte sich nicht nur der Zugehörigkeit zum Volk Israel rühmen, sondern auch seine Abstammung auf den Erzvater Benjamin den jüngsten Sohn von Jakob zurückführen (Phil 3,5). Mit der Namensgebung Saul (der Erbetene, der Geliehene) verbanden seine Eltern möglicherweise ihre Wünsche und Hoffnungen. Bei Juden der Diaspora war es üblich, dass sie zwei Namen führten, einen für das bürgerliche Leben und den anderen für den internen synagogalen Gebrauch. So bekam das Kind Saul noch den römischen Namen ´Paulus´, was soviel wie der Geringe, der Kleine bedeutet.

Aus der kurzen Notiz über sich selbst und seine Vorfahren kann man auch auf eine gesetzesgemäße Erziehung schließen (2Tim 1,3). Von klein an lernten die Kinder das sogenannte `Sch`ma` Israel – Höre, Israel (5Mose 6,4-9) und das Hallil – das Lob (Psalm 113-118). Mit fünf Jahren lernten sie das Gesetz lesen und mit sechs Jahren besuchten sie die Gesetzesschule, in der sie das Gesetz und den Talmud (die Sammlung der Traditionen – Satzungen der Ältesten) erlernten. Mit zehn Jahren lernten Kinder die `Mischna` (das mündliche Gesetz) und mit zwölf bzw. dreizehn Jahren bekamen sie persönliche Verantwortung für das Einhalten des Gesetzes und durften mit den Männern in der Synagoge sitzen. Mit fünfzehn Jahren erhielten sie Unterricht im jüdischen Recht. Dieser Schwerpunkt in der Ausbildung ist auf die Anordnung Gottes zurückzuführen, welche dem Mose gegeben wurde: „Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore4 schreiben“ (5Mose 6,6-9). Doch auch schon Abraham wurde von Gott mit einem bestimmten Schulungsprogramm für seine Nachkommen beauftragt. So lesen wir in 1Mose 18,19: „Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des HERRN bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der HERR auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat.“

Wie früher üblich, lernte der Sohn den Beruf des Vaters. Nach Apostelgeschichte 18,3 übte Paulus den Beruf als Zeltmachers aus. „Ein besonderes Tuch, das Cilicium aus Ziegenhaar, das hervorragend vor Kälte und Nässe schützte, wurde in Tarsus hergestellt. Möglicherweise diente es als Stoff für Zelte. Der Zeltmacher (gr. σκηνοποιός) webte seine Planen aus Ziegenhaar; gelegentlich wurde auch Leder verarbeitet. Gebraucht wurden diese Arbeiten für verschiedene Gelegenheiten. Die Antike war weitgehend eine Zelt-Gesellschaft. Es gab Prunk- und Trauerzelte, die mehr als vierhundert Festgäste fassen konnten. Zelte wurden aufgeschlagen, um die Besucher religiöser Feiern unterzubringen und in Zelten wurden Gefallene aufgebahrt. Auch auf Wagen hatte man oft zeltartige Aufbauten, ebenso wurden Schiffe damit ausgerüstet (Hildebrand: 1989, 64). Obwohl diese Berufsbezeichnung im Neuen Testament nur an dieser Stelle vorkommt, wurde dieses Handwerk zu jener Zeit häufig ausgeübt.

Paulus hatte noch mindestens eine Schwester, die in Apostelgeschichte 23,16 erwähnt wird. Sie wohnte später in Jerusalem, war verheiratet und hatte einen Sohn (Apg 23,16). Nur zweimal gebraucht Paulus den Begriff `meine Mutter` (Röm 16,13; Gal 1,15), es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es in Römer 16,13 um seine leibliche Mutter geht. In Römer 16,7 und 16,21b nennt uns Paulus einige Personen, die er als seine Stammverwandten bezeichnet. Über seinen Vater erfahren wir jedoch gar nichts.

Für die Eltern war es nicht leicht, ihren Sohn vor den verschiedenen Einflüssen einer heidnischen Stadt zu schützen. Wegen des bedeutenden Hafens trafen sich dort Kaufleute aus Ost und West, Süd und Nord, welche die Stadt nicht nur mit verschiedenen Waren auffüllten, sondern auch zum moralischen Zerfall beitrugen. Tarsus war eine durch und durch heidnische Stadt, in der der Polytheismus mit allen seinen Abarten und sittenlosen Auswüchsen blühte.

Bei gutem und schönen Wetter mochte das Reisen auf Schiffen recht angenehm gewesen sein (Foto: P. Schüle 15. April 2011).

Die Begabung des jungen Paulus, die Wünsche und Hoffnungen der Eltern, sowie die Gefahren der heidnischen Umwelt könnten Gründe dafür gewesen sein, dass er Tarsus wahrscheinlich schon als Jugendlicher verließ. In Begleitung seines Vaters oder anderer Vertrauenspersonen, die nach Jerusalem zu einem der Feste reisten, besstieg Paulus ein Schiff, welches ihn nach Cäsarea brachte.

Je nach Windverhältnissen und Zwischenstopps entlang der phönizischen Küste konnte diese mindestens 500 km lange Schiffsreise etwa 7-10 Tage gedauert haben. Dann ging es zu Fuß hinauf in das etwa hundert Kilometer entfernte Jerusalem.

1.2. Ausbildung zu den Füßen Gamaliels in Jerusalem

In Jerusalem wohnte Paulus entweder bei Verwandten oder bei Freunden. Die Stadt mit ihrer langen Geschichte und dem Tempel als Mittelpunkt des jüdischen Gottesdienstes machte auf ihn einen tiefen Eindruck. Im Dunkel des Allerheiligsten wohnte Jahwe, im Vorhof des Tempels verrichteten die Priester ihren Opferdienst.

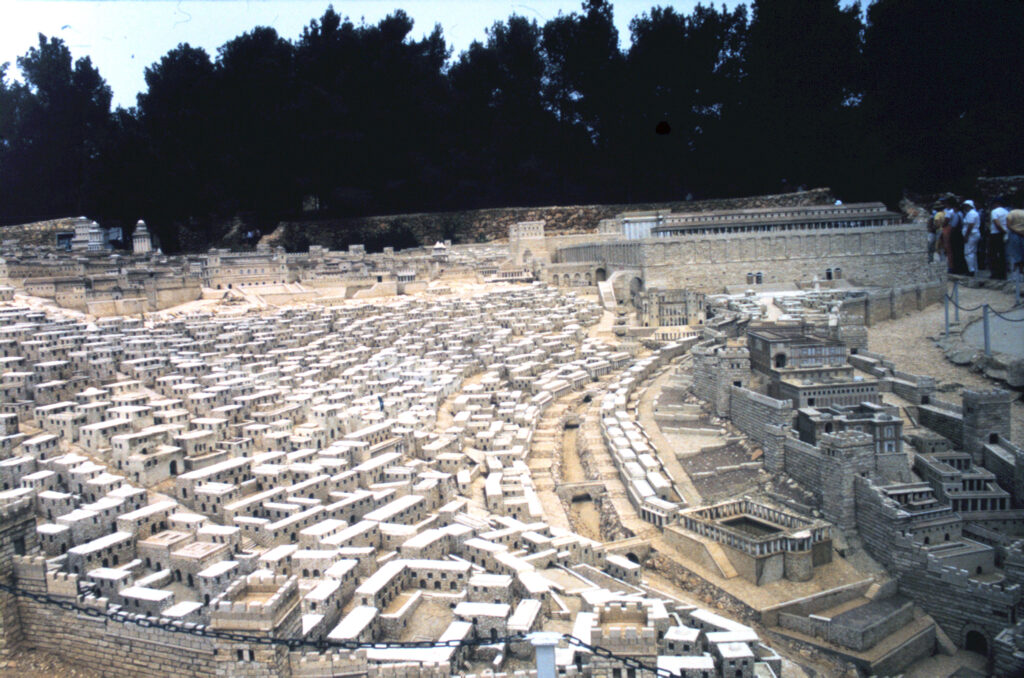

Abbildung 6: Die Stadt Jerusalem vom Ölberg aus gesehen. Zwischen dem Ölberg und dem Tempelgelände erstreckt sich das Kidrontal von Nord nach Süd. Im nordwestlichen Bereich des Tempelgeländes stadt zur Zeit des Paulus der herodianische Tempel mit dem Eingang nach Osten ausgerichtet (Foto: R. Luft Juli 1994).

Hier war der höchste Repräsentant des jüdischen Volkes, der Hohepriester, Zu dieser Zeit bekleidete dieses höchste Amt Kaiphas (18-36 n. Chr.). Hier in Jerusalem waren die besten Gesetzeslehrer und die höchsten geistlichen Autoritäten anzutreffen. Paulus muss bei seiner Ankunft in Jerusalem noch relativ jung gewesen sein, denn später in seiner Verteidigungsrede vor dem König Agrippa vermerkt er, dass die Juden ihn seit seiner Jugendzeit kannten (Apg 26,4). Und auch noch zur Zeit der Steinigung des Stefanus (etwa im Jahr 34 n. Chr.), wird Paulus als ein Junger Mann (νεανίος – neanios) bezeichnet (Apg 7,58). In der Apostelgeschichte 22,3 sagt Paulus über sich selbst: „Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien; aber auferzogen (großgezogen worden) in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes (Apg 22,3). Für Erziehung steht der gr. Begriff ´ανατεθραμμένος – anatethrammenos´, den Lukas auch für Jesus gebraucht (Lk 4,16). Dies ist auch ein Hinweiss, dass er schon in jungen Jahren nach Jerusalem kam. Die Ausbildung zu den Füßen Gamaliels wird mit dem gr. Begriff ´πεπαιδευμένος – pepaideumenos´ beschrieben. Mit dem gleichen Begriff wird die umfassende Ausbildung Moses in Ägypten beschrieben (Apg 7,22). Die Ausbildung, welche Paulus genoß, geschah in der Genauigkeit des Gesetzes und der Überlieferungen der Väter. Sein theologischer Rabbi Gamaliel (der Name bedeutet ´Gott hat Gutes getan´), war Pharisäer und Schriftgelehrter. Er gehörte ebenfalls dem Hohen Rat (Synedrium) der Juden an. Er war einer der bedeutendsten jüdischen Theologen seiner Zeit und genoß hohes Ansehen. Gamaliel gehörte dem gemäßigten theologischen Flügel der Pharisäer an (Apg 5,34-40), den sein Großvater Hillel begründet hatte. Wer also bei diesem Mann seine theologische Ausbildung gemacht hatte, konnte mit einer guten Karriere im Judentum und hohem Ansehen rechnen. Er starb ca. 50 n. Chr., denn als Paulus sich auf ihn in seiner Verteidigungsrede beruft (ca. 58/59) lebte er nicht mehr.

Die Erziehung in Jerusalem konnte durchaus auch das Erlernen (oder die Fortsetzung der Ausbildung) des Berufes als Zeltmacher mit eingeschlossen haben. Im Unterricht bei Gamaliel musste Paulus es lernen, den genauen Sinn von Gesetzesstellen festzustellen und dazu jüdische Traditionen heranzuziehen; er musste genau angeben, was der Text verlangt, um die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Die Methoden im Unterricht waren Dialog und Disputation. Gamaliel legte Wert auf große Gewandtheit im Umgang mit der Schrift. Bei praktischen Fragen mussten die in Frage kommenden Schriftstellen zitiert werden.

So wuchs Paulus in Jerusalem zu einem bedeutenden Schriftgelehrten mit tadelloser Lebensführung heran (Phil 3,6b: „der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden“). Um so einen Mann hätte sich wohl jede Synagoge in der Diaspora bemüht.

Aus fehlenden Hinweisen über persönliche Begegnungen mit Jesus und seinen Jüngern können wir schließen, dass Paulus Jerusalem nach seiner Ausbildung wieder verlassen hat. Es liegt nahe, dass er nach Tarsus zurückkehrte, denn den Kontakt zu seiner Heimatstadt hat er nicht abgebrochen. Auch später wird Paulus nach Tarsus geschickt (Apg 9,30). Schließlich besaß er das Bürgerrecht jener Stadt (Apg 21,39) und konnte dort sowohl als Schriftgelehrter in der Synagoge als auch als Zeltmacher arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen.

Der Hinweis des Paulus in 2Korinther 5,16 „… wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so“ ist keine direkte Aussage, dass er Jesus noch zu dessen Lebzeiten gesehen hat (die Wir-Form benutzt er auch an anderen Stellen, ohne jedoch sich persönlich miteinzuschließen). Nach dem Damaskusaufenthalt reiste Paulus nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen (Gal 1,18), somit kannte er diesen und damit wohl auch Jesus vorher nicht. Wäre Paulus zum Zeitpunkt der Auferstehung und Pfingsten in Jerusalem gewesen, hätte er, wie viele Tausende andere, Petrus kennengelernt. Sicher haben die Ereignisse des Pfingstfestes auch Tarsus erreicht (Apg 2,5-11). So ist es möglich, dass Paulus von sich aus nach Jerusalem zurückkehrte oder sogar gerufen wurde.

Es gibt keinen Hinweis darüber, dass Paulus verheiratet war. Die Empfehlungen in 1Korinther 7 müssen nicht zwingend aus eigenem Erleben und Erfahrung stammen. Die Aussage in 1Korinther 9,5 „Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas“,

betont eher den freiwilligen Verzicht auf die Ehe.

I.3. Paulus macht Karriere in Jerusalem

Nach Pfingsten (33 n. Chr.) breitete sich das Evangelium so schnell aus, dass schon nach kurzer Zeit die Zahl der Gläubigen in Jerusalem in die Tausende ging (Apg 2,41; 4,4; 5,14). Das Ansehen der Gemeinde bei dem Volk wuchs (Apg 5,13b). Diese Entwicklung forderte die jüdische Führung zum Handeln heraus. Kaiphas, mit dem eigentlichen Namen Josef, im Amt von 18-36 n. Chr., der uns schon aus den Evangelien (Joh 18) und Apostelgeschichte (4,5-6) als Hoherpriester bekannt ist, führt den Hohen Rat an. Im Text wird betont, dass sie mit Eifersucht erfüllt wurden. Diesmal werden alle Apostel ins Gefängnis geworfen (Apg 5,17-18). Der Versuch, die Apostel zum Schweigen zu bringen, misslingt jedoch (Apg 5,19-20). Ihre Unerschrockenheit vor dem Hohen Rat (Apg 5,29) und das Wirken des Heiligen Geistes bewirken Glauben in vielen Priestern (Apg 6,7b). Eben in diese Situation kommt Saulus hinein. Als Schriftgelehrter und Pharisäer war für ihn die Besonderheit der Lehre von der Auferstehung nichts Ungewöhnliches, aber die Behauptung der Anhänger des Nazoräers, der von den Juden und Heiden ans Holz gehängte Jesus sei der Messias, konnte er von der Schrift her nicht begreifen, denn im Gesetz steht geschrieben (5Mose 21,23): „ein Gehängter ist ein Fluch Gottes.“ Somit konnte dieser Jesus unmöglich der von Gott Gesalbte sein.

Wir müssen festhalten, dass man allein durch Bibelwissen Jesus als den Messias nicht erkennen kann. Dazu bedarf es einer Offenbarung Gottes (Mt 16,16-17): „denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.,“ sagte Jesus dem Petrus. Auch in Lukas 24,44-45 lesen wir: „dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden.“

So fing Saulus als Eiferer für Gott (Apg 22,3c) mit aller Macht seiner Schriftkenntnis an, die für das Judentum so gefährliche Lehre zu bekämpfen (Apg 22,4a). In Jerusalem gab es viele Synagogen (Apg 24,12), unter denen eine sich besonders hervor tat. Dies war die Synagoge der Libertiner, Kyrenäer, Alexandriner und derer aus Zilizien und Asien (Apg 6,9), also eine gemischte Synagogengemeinde, in der wahrscheinlich unter anderem auch Griechisch gesprochen wurde. Ludwig Schneller nimmt an, dass sich Paulus bei seiner Rückkehr nach Jerusalem dieser Synagoge angeschlossen hat, wo er auch Landsleute aus der Provinz Kilikien traf (Schneller: 1926, S. 22).

Auch Stefanus mag dieser Synagoge angehört haben, bevor er sich der neuen Bewegung anschloss. Das Streitgespräch, welches Stefanus mit den Leuten aus dieser Synagoge führte, löste bei ihnen nicht Einsicht, sondern Eifersucht aus. Sie bestellten falsche Zeugen, hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und führten Stefanus vor den Hohen Rat. Es entsteht der Eindruck, dass der Prozess gegen Stefanus am Anfang mit unrechten Mitteln wie falschen Zeugen geführt wurde. Dann wurde dem Prozess der Schein einer Rechtmäßigkeit gegeben, indem Stefanus vor den Hohen Rat gestellt wurde und sich verteidigen konnte. Schließlich endet der Prozess, ohne einen ordentlichen Urteilsspruch, durch Lynchjustiz.

Obwohl Saulus erst während der Steinigung des Stefanus erwähnt wird, ist es wahrscheinlich, dass er schon bei den Streitgesprächen und dem Prozess dabei war. Es wäre höchst ungewöhnlich, wenn er erst draußen vor den Toren Jerusalems zu der Menge hinzugekommen wäre, um dann eine nicht unbedeutende Aufgabe zu erfüllen (Apg 7,58b; 22,20). Lukas schreibt in Apostelgeschichte 8,1a: „Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein“, und in Apostelgeschichte 22,20 sagt Paulus von sich selbst: „Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten.“ Für Saulus war ein Lästerer mehr aus dem Volke Gottes entfernt worden. Er hatte entweder die Ehre, die Kleider der Zeugen zu bewachen oder er hat damit eine Art Aufsichtsaufgabe erfüllt. Nach Deuteronomium 17,7 mussten die Zeugen als erste Steine auf den Verurteilten werfen.

Etwa drei bis vier Jahre später erwähnt Paulus den Vorfall mit Stefanus im Gebet im Tempel (Apg 22,20). Aus seinen Worten klingt Mitschuld durch. Seine Aussage in Apostelgeschichte 26,10: „und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu“, drückt Mitverantwortung aus. Sofern Saulus Stimmrecht gehabt hatte und dem Hohen Rat angehörte, dann nur als Schriftgelehrter (Schneller: 1926, S. 22).. Der Hohe Rat hatte drei Gruppen von Mitgliedern: Priester, Älteste und Schriftgelehrte. Den beiden ersten Gruppen konnte Saulus als Benjaminit und als junger Mann (unter dreißig Jahren, unverheiratet) nicht angehört haben.

Stefanus wurde von gottesfürchtigen Männern bestattet (Apg 8,2). Es waren Jünger, die furchtlos Gott ehrten, indem sie den Bestattungsdienst an Stefanus vollbrachten, ähnlich wie es Josef und Nikodemus an Jesus taten (Joh 19,38-40).

Am gleichen Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem (Apg 8,1b), bei der Saulus eine entscheidende Rolle einnahm. In Apostelgeschichte 8,3 schreibt Lukas: „Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging; und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis.“ Saulus war natürlich nicht allein (Apg 26,10b); er wurde von den Oberpriestern mit Vollmachten ausgestattet, denn sie erkannten in ihm nicht nur seine geistigen Qualitäten als Schriftkenner, sondern auch – und dies war für sie besonders wichtig – seinen unbeugsamen Willen und die Entschlossenheit, die neue Bewegung zu zerstören (Apg 8,3a; 9,21b).

Die Römer räumten den unterjochten Völkern ein großes Maß an Autonomie ein. In Sachen Religion und Gerichtsbarkeit mischten sie sich bei den Juden nicht ein. Nur die Todesstrafe durften Juden nicht ohne Urteil des Statthalters vollstrecken (Joh 18,31). Die Vollmachten des Saulus waren umfangreich.

- Mit seinen Helfern drang er in Häuser ein (Apg 8,b), schleppte Männer und Frauen fort

- und ließ sie zunächst in den Synagogen schlagen und geißeln (Apg 22,19b).

- Er zwang sie zur Lästerung (wohl zum Widerruf)

- und dann überlieferte er sie in die Gefängnisse (Apg 8,3c).

Der Platz reichte bald in einem Gefängnis nicht mehr aus (Apg 26,10a; 22,4b). Dabei nahm Saulus keine Rücksicht auf das Geschlecht, auch Frauen wurden misshandelt (Apg 22,4b; 8,3b). Saulus ging gründlich ans Werk, die Hausgemeinden wurden systematisch zerstört (Apg 8,3). Diejenigen, die den Mut hatten, zu bleiben oder nicht schnell genug fliehen konnten, landeten in Gefängnissen; einige wurden getötet (Apg 9,1a; 26,10c). Entweder geschah dies durch Lynchjustiz oder es gab ein Abkommen mit Pilatus. Mindestens jedoch hat Pilatus die jüdischen Eiferer gewähren lassen. Hat er schon Jesus gegen besseres Wissen verurteilen lassen, so zeigte sich wohl auch hier seine Charakterschwäche.

Die meisten Gläubigen zerstreuten sich in die Landschaften Judäas und Samariens (Apg 8,1c) und predigten dort das Wort (Apg 8,4a). Einige gingen weiter bis Phönizien, Zypern und Antiochien (Apg 11,19). Die Aussage in Apostelgeschichte 8,1b „alle wurden zerstreut“, ist nicht in der summarischen Vollzahl zu verstehen, sondern als Hyperbel, wie z.B. auch in Markus 1,33: „und die ganze Stadt war an der Tür versammelt.“ Die Gläubigen taten das, was Jesus für die Verfolgungszeiten geboten hatte (Mt 10,23): „Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere.“ Durch Verfolgung wurde die Ausbreitung des Evangeliums keineswegs aufgehalten, sondern eher noch mehr gefördert. Die Verfolgungsaktionen des Saulus beschränkten sich nicht nur auf die Stadt Jerusalem (Apg 26,11b). An dieser Stelle sind die Städte im Plural genannt, außerhalb von Jerusalem. Schon bei dieser ersten großen Verfolgungswelle um ca. 33/34 n. Chr. erfüllten sich Jesu Worte bis in die Details. In Matthäus 10,17 sagte Jesus voraus: „Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln.“ In Lukas 21,12 sagte Jesus: „Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen.“

Es ist durchaus möglich, dass sich in jenen Tagen die Voraussage in Lukas 21,16a über Verrat von Familienangehörigen und Freunden ebenfalls erfüllten. In Lukas 21,16b fährt Jesus fort: „Und sie werden einige von euch töten.“ Die erste Gemeinde war auf die Verfolgung vorbereitet und verhielt sich richtig. Sie erinnerte sich an Jesu Worte aus Johannes 16,1-4: „Es kommt sogar die Stunde, daß jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen.“

Saulus machte Fortschritte im Judentum, mehr als viele Altersgenossen in seinem Volk. In besonders hohem Maß war er ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen (Gal 1,14). Mit seinem Verfolgungseifer meinte er in der Tat, Gott zu dienen. Aber er hatte aus Unwissenheit und im Unglauben gehandelt (1Tim 1,13), und später bezeugt er, ihm sei als dem „ersten“ Sünder Erbarmen und Gnade widerfahren, damit an ihm die ganze Langmut Christi offenbar werde (1Tim 1,14-16).

Vorbildlich, echt, ohne Übertreibung und an den richtigen Stellen legt Paulus seine Vergangenheit offen dar. Er ordnet sie in seinen Lebensplan ein und ist uns damit ein Vorbild, wie man mit den dunklen Seiten des Lebens umgehen kann.

Veröffentlicht unter Vom Traditionalisten zum Evangelisten

Schreib einen Kommentar

5. Kapitel: Jesu Wirken in Galiläa

Kapitel 5: Jesu Wirken in Galiläa

5.1 Heilung des Sohnes des königlichen Beamten von Kapernaum

(Joh 4,43-54)

Zur zeitlichen Einordnung dieses Zeichen-Wunders. Nach dem Passahfest in Jerusalem hält sich Jesus noch eine Zeitlang in Judäa auf, bevor er durch Samarien wieder zurück nach Galiläa wandert. In Joh 4,35 weist Jesus auf die reifen Felder[106], will aber eigentlich auf die reife geistliche Ernte unter den Samaritern hinweisen. Wollte Jesus mit dem Hinweis: „Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, und die Ernte kommt“? auf den Abschluss der Jahresernte Ende September /Anfang Oktober (Laubhüttenfest) hinweisen? Dann wäre es in der Zeit um die Mitte Juni des Jahres 30.

Jesus geht nach Galiläa, da er weiß, dass er im eigenen Vaterland (hier meint er wohl Judäa mit Jerusalem, vgl. auch Joh. 1,11) keine Ehre hat. Im Gegensatz dazu nehmen ihn die Galiläer gerne auf. Die Wunder während des Festes in Jerusalem (Joh 4,45) beeindrucken sie.

5.1.1 Die Notsituation

Ausgangspunkt dieses Berichtes ist ein leidender, gequälter Mensch! Jesus und der Notleidende – darauf konzentrieren sich in den Evangelien die Geschichten von Heilungen. Hier ist es wahrscheinlich ein Hofbeamter von Herodes Antipas. Aus Joh 4,48 wird deutlich, dass er zusammen mit den Schaulustigen Jesus anspricht. Ob es der einzige Sohn ist, ob er jung oder alt ist, ja sogar an welcher Krankheit er leidet spielt in der Geschichte keine Rolle. Er war krank und litt an einem hohen Fieber. Es bestand Gefahr. Man sah das Ende schon kommen.