Teil 2: Die Weltgeschichte im Überblick aus himmlischer Perspektive

Einleitung zum zweiten Teil

Der zweite Teil umfasst die Kapitel 4-7. Die darin beschriebenen Visionen beginnen im Himmel und enden wiederum im himmlischen Bereich, dann aber bereits in der Vollendung. Dazwischen werden dem Johannes aus himmlischer Perspektive Entwicklungen in dieser Welt gezeigt.

2.1 Der Blick in das himmlische Heiligtum

Nachdem Johannes den ersten großen Auftrag für die sieben Gemeinden erhalten hatte, wurde er erneut im Geist, diesmal in den himmlischen Bereich gerufen. So heißt es in Offb 4,1:

„Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf! Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss.“ (Offb 4,1).

Die geöffnete Tür

Johannes sieht eine geöffnete Tür im Himmel. Das Bild von der Tür begleitet den Bibelleser von 1Mose bis zur Offenbarung. Etwa 67 Mal wird sie erwähnt und zwar sowohl im wörtlichen Sinne, als auch sinnbildlich, als geschlossen oder geöffnet. (einige Textstellen zur geöffneten Tür: Joh 10,1ff; Apg 14,27; 1Kor 16,9; Kol 4,3; Offb 3,8).

Die geöffnete Tür steht für freien Zugang, für Möglichkeiten. Für Johannes ist es das Betreten eines himmlischen Raumes, ein Einblick in das himmlische Heiligtum. Bereits vor ihm bekamen andere Diener Gottes Einblick in diesen himmlischen Bereich (Mose: 2Mose 33,18; Jesaja: Jes 6,1-10; Hesekiel: Hes 1,4-28; Stefanus: Apg 7,56; Paulus: 2Kor 12,1ff). Johannes bekommt vieles von dem zu sehen und zu hören, was bereits seine Abbildung im irdischen Heiligtum hatte und ihm aus den Propheten vertraut war. Doch er bekommt auch neue Perspektiven. Und erst von dort aus wird ihm der Ausblick gezeigt über das, was bis zur Vollendung geschehen muss.

Die erste Stimme

Die erste Stimme, ähnlich einer Posaune, erinnert an Kapitel 1,10. Dort ist es eindeutig die Stimme des Menschensohnes Jesus. So können wir annehmen, dass es auch hier dieselbe Stimme war. Es kann aber auch die Stimme des Engels gewesen sein, der beauftragt war die Offenbarung dem Johannes zu übermitteln (Offb 1,1; 19,10). Diese Stimme fordert Johannes auf heraufzusteigen, das heißt durch die geöffnete Tür in den himmlischen Bereich einzutreten. Anmerkung: Für die Gläubigen ist der Zugang zum Thron der Gnade bereits jetzt im Glauben immer frei (Eph 2,18; Hebr 4,16).

Die Aussage: „Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss“, baut auf das bereits gesagte und geschehene auf (Offb 1,20b). Es geht um Ereignisse, welche nach den Thronszenen (Offb 4-5) durch Bilder gezeigt werden und sich in Raum und Zeit vollziehen werden. Das nach diesem sollte jedoch nicht überbetont werden, so als ob es noch in der fernen Zukunft läge. Denn in den vom Lamm geöffneten Siegeln werden auch Ereignisse bildhaft dargestellt, die bereits vorher ihren Anfang nahmen und sich nun fortsetzen. Die bildhafte Darstellung in der Offenbarung umfasst die gesamte Zeitspanne zwischen der Menschwerdung Jesu, seinem Erlösungswerk, der Thronbesteigung und seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Es gibt sogar Aussagen, welche uns an Geschehnisse aus der Frühgeschichte der Menschheit erinnern (Offb 18,24; 1Mose 11,1ff).

2.1.1 Der Thron Gottes und seine Umgebung

Johannes berichtet von seinem Zustand und von dem was er sah und wahrnahm.

„Sogleich war ich im Geist: Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd.“ (Offb 4,2-3).

Johannes „war (ward) im Geist“, (vgl. Offb 4,2 mit 1,10.18). Dies könnte so verstanden werden, dass er nicht körperlich / physisch dort war, sondern im Heiligen Geist. Siehe auch die Parallelen dazu (Jes 6,1-8; Hes 1,1-28; Dan 7,9-14; Apg 7,56; 2Kor 12,1-5). Und nach Empfang der Offenbarung ist er wieder zurück, sozusagen im physisch-geistigen Zustand.

Johannes bekommt Einblick in den himmlischen und göttlichen Bereich, in die Schaltzentrale Gottes. Die bildhafte Beschreibung der Herrlichkeit des Thrones Gottes durch kostbare materielle Dinge stößt an ihre Grenzen. Die Beschreibung dessen, was Johannes sieht folgt einer bestimmten Abfolge.

Allein in der Offenbarung kommt der Thron (Gottes) 40 Mal vor: 1,4; 3,21; 4,2.3.4.5.9.10; 5,1.6.7.11.13; 6,16; 7,9.10.11.15.17; 8,3; 12,5; 14,3; 16,17; 19,4.5; 20,11.12; 21,3.5; 22,1.3; und in den übrigen Texten des NT mindestens weitere 9 Mal: Mt 5,34; 23,22; 25,31; Apg 2,30; 7,49; Hebr 1,8; 4,16; 8,1; 12,2. Es handelt sich um die Machtzentrale des gesamten Universums. Jes 40,22: „Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt“.

Johannes sieht keine Gestalt auf dem Thron, denn mindestens acht Mal wird in der Heiligen Schrift betont, dass Gott von niemandem jemals gesehen wurde (2Mose 33,20; Joh 1,18; 6,46; 14,9; Röm 1,20; 1Tim 6,15-16). Die schönsten und wertvollsten Edelsteine (Jaspis, Sarder) werden als Vergleiche benutzt, um die Herrlichkeit dessen zu beschreiben, der auf dem Thron ist. Ausdrücklich wird betont, dass er sitzt, nicht steht (vgl. mit Dan 7,9). Nun folgt eine Beschreibung von dem wer oder was den Thron umgibt und was von ihm ausgeht.

Erstens: Der Regenbogen rings um den Thron

ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd.

In 1Mose 9,13 sagte Gott zu Noah: „Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.“ 1Mose 9,14: „Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken.“ 1Mose 9,16: „Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.“ Der Prophet Hesekiel bekommt Einblick in den Thronbereich Gottes: „Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des HERRN anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden.“ (Hes 1,28).

Der Regenbogen in den Wolken ist ein Abbild (eine Projektion) des himmlischen Regenbogens, der schon vorher den Thron Gottes umgab. Dieser wurde zum Zeichen seines Bundes nach der Sintflut mit Noah und seinen Nachkommen. Was für ein Gott, der an sich erinnern lässt (vgl. auch mit Sirach 43,12; 50,7). In der Offenbarung kommt das Bild des Regenbogens neben 4,3 auch noch in 10,1 vor. An beiden Stellen wird er mit dem gr. Begriff `iris` bezeichnet, kommt uns da etwas bekannt vor? Aus unserer Perspektive sehen wir den Regenbogen nur als Halbkreis, daher auch die Verwendung des Wortes `Bogen`.

Abbildung 1 Regenbogen (Foto von Joela Schüle).

Bei Gott umgibt er den Thron als geschlossener Kreis. Ähnlich kreisförmig kann der Regenbogen unter einem bestimmten Winkel vom Flugzeug aus, das sich über den Regenwolken befindet gesehen werden. Man kann daher sich vorstellen, dass Gott seine Schöpfung durch diesen ihn umgebenden `IRIS` des Bundes sieht.

Zweitens: Die vierundzwanzig Ältesten um den Thron

„Und rings um den Thron sah ich vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze.“ (Offb 4,4).

Wer sind diese 24 Ältesten um den Thron Gottes und was ist ihre Bestimmung? Um zu einer begründeten Erklärung zu kommen, untersuchen wir zunächst alle Texte, in denen diese Ältesten als Gruppe oder als Einzelne beschrieben werden und in Aktion treten. Danach suchen wir nach Parallelen in den übrigen Schriften.

Die 24 Ältesten in der Offenbarung sieht Johannes zunächst sitzend auf 24 Thronen im Kreis um den Thron Gottes. Das hebt ihre besondere Stellung hervor. Sie sind zuerst und vor allem dem Thron Gottes zugewandt.

- Auf ihren Häuptern tragen sie goldene Siegeskränze. Ihre Beziehung zu Gott ist lauter / rein, sie sind geläutert, sie hielten Gott die Treue und sie haben ewiges Leben. Auch in Offb 14,14 ist ein Engel mit einem goldenen Siegeskranz geschmückt. Das Heer des Feindes dagegen trägt nur zum Schein goldene Siegeskränze (Offb 9,7).

- Sie sind bekleidet mit weißen Gewändern. Diese Bekleidung ziert nicht nur die Erlösten, sondern auch die Engel (Offb 3,4.5.18; 7,9.13; 15,6; 19,14; Lk 2,13; Mt 28,1-8; Mk16,2ff; Lk 24,4).

- Sie werfen sich und ihre Kränze nieder und beten den an der auf dem Thron sitzt. Diese Anbetungshaltung ist ein innerer und äußerer Ausdruck für Anerkennung der Hoheit, Würde und Macht Gottes. Ihm verdanken sie ihre Existenz und ihre hohe Stellung (Offb 4,10).

- Nun kommt es zu einer bewegenden Szene, bei der einer aus der Ältestenschaft dem weinenden Johannes Auskunft gibt (Offb 5,5). Einer der Ältesten vor dem Thron spricht zu Johannes dem Apostel, der auf diese Information angewiesen war (dazu auch Vers 6).

- In Offb 5,9-14 sind die Ältesten wieder in Aktion. Nachdem einer der Ältesten Johannes über das Bild des Löwen und des Lammes aufgeklärt hatte, steigen die anderen zusammen mit den vier lebendigen Wesen in einen Hymnus ein. Sie singen ein neues Lied. Dieses Lied hat zum Inhalt die Erlösung des Volkes Gottes durch das geschlachtete Lamm. Und die vierundzwanzig Ältesten schließen sich auch den Hymnus an vgl. dazu auch Phil 2,9-11). Die Schalen mit dem Räucherwerk in den Händen der Ältesten symbolisieren die Gebete der Heiligen. Hier scheint eine bestimmte Verbindung zur Gemeinde angedeutet zu sein (vgl. mit 8,3).

- In Offb 7,13 spricht ein Ältester von den Erlösten eindeutig in der 3. Person (auch bei Schlachter), d.h. er gehört nicht zu der Gruppe derer, welche erlöst wurden, doch er (und damit auch die anderen Ältesten) stehen in einer bestimmten Beziehung zu den Erlösten. Denn er klärt Johannes darüber auf, woher jene erlöste Schar gekommen ist (Offb 7,14).

- Eine weitere Szene mit Beteiligung der Ältesten wird in Offb 14,3.beschrieben. Auch hier scheint es eine deutliche Unterscheidung zu geben zwischen den 144000 als Erlösten von der Erde und den vier lebendigen Wesen samt den 24 Ältesten, die als himmlische Geistwesen der Erlösung nicht bedurften und trotzdem in einem engen Zusammenhang mit ihnen stehen.

Weitere Texte, in denen Älteste erwähnt werden: Offb 11,16; 19,4.

Wir schauen uns jetzt die Statusbezeichnung der Ältesten an. Der gr. Begriff dafür ist `presbyteroi`, sie sind in der biblischen Offenbarung:

- Vorstände der Stämme und Sippen (5Mose 29,9; 1Kön 8,1).

- Der Rat der Siebzig (4Mose 11,16-25).

- Stadtälteste (5Mose 21,6).

- Verantwortlich für das Gesetz, die Lehre (5Mose 31,9; 32,7).

- Gesamtleitung des Volkes Israels (Jos 8,33).

- Die Priesterschaft und der Rat der Ältesten (Mt 26,3).

Nach dem Weggang von Jesus oblag die Leitung des neutestamentlichen Volkes Gottes den Aposteln und Ältesten (Apg 1,2; 15,2ff; 15,22-23; 20,28; Phil 1,1; 1Petr 5,1-4).

Im Himmel gibt es eine reale geistliche Vorlage, ein Muster göttlicher Schöpfung für das, was Gott in dieser Welt entfaltet. Dabei ist Israel mit seinem Priestertum, Stiftshütte, Opferdienst und auch seinem Königtum als vorläufige Einrichtung zu sehen (Hebr 8,5 mit Bezug auf 2Mose 25,40). Damit müssen auch die Ältesten im Himmel ihre irdische Entsprechung haben.

Im 1. Chronikbuch 24,1-27 lesen wir von den 24 Abteilungen der Priester, die im Laufe des Jahres abwechselnd Dienst versahen am Hause des Herrn. Ebenso von den 24 Abteilungen der Sänger / Musiker aus den Leviten und 24 Abteilungen der Torhüter ebenfalls aus den Leviten. Die Initiative für die Einführung dieser 24 Abteilungen ging auf David zurück, der sie von der Anweisung Gottes für den Priesterdienst ableitete (2Chr 8,14; 1Chr 24,19). Diese 24 Abteilungen der Priester wurden nach dem Exil und beim Wiederaufbau des Tempels wieder eingesetzt (Esra 6,18). Sie waren noch im Dienst zur Zeit der Geburt von Johannes und Jesus (Lk 1,5).

Als himmlische Geistwesen repräsentieren die 24 Älteste durch ihre Zahl, ihren Status und Dienst vor Gott das gesamte Volk Gottes aller Zeiten, welches als ein Königreich von Priestern bezeichnet wird (1Petr 2,9 mit Bezug auf 2Mose 19,6). Dabei ist auch der Bezug zu den zwölf Stämmen und den zwölf Aposteln des Lammes erkennbar (Mt 19,28 und Lk 22,30 mit Offb 7,4-8 und 21,12-14).

Drittens: Blitze, Stimmen, Donner

„ Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner;“ (Offb 4,5).

Es erinnert an die Offenbarung Gottes am Sinai (2Mose 20,18. An die gewaltige Stimme Gottes aus der Höhe (Jer 25,30). „Und der HERR donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen“ (Ps 18,14). „Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen.“ (Joh 12,29). Es sind Ausdrucksformen des Redens Gottes (Offb 8,5.13; 10,3.4; 11,15.19; 14,3; 16,18; 19,6). Dabei kommt etwas Konkretes in Bewegung, denn wenn er spricht, so geschieht`s (Ps 33,9).

Während Donner mit Stimmen die akustische Mitteilungsform Gottes darstellt, sind Blitze die sichtbare und wahrnehmbare Art der Mitteilung Gottes an die Menschen (Offb 8,5; 11,19; 16,18; 2Sam 22,15; Ps 144,6).

Viertens: Die sieben Feuerfackeln vor dem Thron

„und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind.“ (Offb 4,5).

Dieses Bild weist auf den Heiligen Geist Gottes hin und ist uns bereits aus Kapitel 1,4; 3,1; auch 5,6 bekannt. Es ist auch ein Hinweis auf die Allgegenwart des Heiligen Geistes, der alles durchleuchtet und durchdringt (Joh 16,8-11).

Die detaillierte Erklärung dazu kann im ersten Teil nachgelesen werden.

Fünftens: Das kristallene Meer um den Thron

„Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall.“ (Offb 4,6).

Das Bild vom gläsernen Meer kommt noch zweimal in Kapitel 15,2 vor. Dort wird es beschrieben als „mit Feuer vermengt“. Die Umschreibung mit `gläsern` weist auf seine Durchsichtigkeit und Reinheit hin, wie die zwei Stellen aus Offenbarung 21,18 und 21,21 erkennen lassen. Auch dafür gibt es eine Entsprechung im Bereich der Stiftshütte und zwar in dem kupfernen Waschbecken zwischen dem Brandopferaltar und dem Eingang in das Heilige. Es kann als ein Abbild des gläsernen Meeres gesehen werden (2Mose 38,8; 30,18-20). Für die Priester war Vorgeschrieben: „Wenn sie in die Stiftshütte gehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben, so soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den HERRN.“ (2Mose 30,19-20).

Das dem Kristall ähnliche Meer erstreckt sich rund um den Thron. Das ist ein Hinweis dafür, wer dem Thron nahen will, muss durch dieses Meer hindurch, so wie der Priester, wenn er sich Gott im Heiligtum nahen wollte. Der Hebräerbriefschreiber greift diesen Gedanken auf: „gewaschen am Leib mit reinem Wasser“ (Hebr 10,22; ähnlich auch Eph 5,26: „gereinigt im Wasserbad des Wortes“; Tit 3,5 „durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist“). Zu der grundsätzlichen Reinigung gehört aber auch die Reinigung von Sünden nach 1Joh 1,5-9 und 2,1-2; Mt 5,24; 6,12 um vor Gott mit reinem Gewissen treten zu können.

Sechstens: Die vier lebendigen Wesen rings um den Thron (zweiter Hymnus)

und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!“ (Offb 4,6b-8).

Das Wesen und die Bestimmung dieser vier lebendigen Wesen zu verstehen ist ebenfalls eine Herausforderung. Wir beginnen auch hier mit den Hinweisen aus der Offenbarung und dann suchen wir nach Parallelen aus den übrigen Schriften.

Die gr. Bezeichnung für diese vier lebendigen Wesen ist `Zöa – Lebewesen` im Plural. Der Begriff wird für alle Lebewesen verwendet, in denen Odem / Hauch oder Geist des Lebens ist (1Mose 6,17; 7,15.22).

Doch diese vier lebendigen Wesen heben sich deutlich ab von allen irdischen Lebewesen. Sie werden in der Offenbarung als Gruppe oder als Einzelne insgesamt 21 Mal genannt (4,6.7.8.9; 5,6.8.14; 6,1.3.5.6.7; 7,11; 14,3; 15,7; 19,4). Was sie tun, zeugt von ihrem Wesen und Stand.

Der vorrangige Dienst der vier Lebewesen besteht in der ununterbrochenen Anbetung Gottes und des Lammes. So heißt es von ihnen: „und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt!“ (Offb 4,8; ähnlich auch in 4,9; 5,8.14; 7,11; 19,4). Unwillkürlich werden wir dabei an das drei Mal `heilig` aus Jesaja 6,3 erinnert. Der Herr, Gott ist der Allmächtige (Pantokrator – Allgewaltiger) der immer Seiende und der Kommende (1Mose 21,33; Röm 16,26; 1Tim 6,15-16; Offb 1,4).

Sie haben Augen vorne und hinten und je sechs Flügel. Diese Ausstattung ermöglicht ihnen den Blick sowohl zum Thron hin als auch in den Außenbereich. Die Flügel deuten auf ihre Bewegungsfreiheit und Schnelligkeit für ihren Dienst. Sie sind aufmerksame Wächter der Heiligkeit Gottes. Ungewöhnlich scheint, dass diese vier Lebewesen nicht nur um den Thron stehen, sondern sich auch in der Mitte des Thrones befinden. Sie haben demnach unmittelbaren Zugang zu Gott und sind mit besonderen Vollmachten ausgestattet. In Kapitel 6,1-8 und auch noch später treten sie in Aktion. Zur weiteren Identifizierung dieser Wesen suchen wir nach Parallelen in den Texten des AT. Beginnen wir ganz am Anfang der Geschichte.

- Nach der Vertreibung des Menschen aus dem Garten Eden, stellte Gott die Cherubim (im Plural) als Wächter vor den Eingang (1Mose 3,24). Ihr Auftrag war, dem Menschen in seinem Zustand den Zugang zum Baum des Lebens zu verhindern ().

- Auch der Bau der Stiftshütte wurde nach einem bestimmten Muster gefertigt (2Mose 26,30; 27,8; Hebr 8,5). Dabei geht es uns um die Details, welche sich im Innersten des Heiligtums befanden. Es war die Bundeslade mit dem Sühnedeckel darauf und die beiden Cherubime darüber (2Mose 25,18-22; 26,1.31; 37,7-9; 4Mose 7,89). Es ist ein Abbild für den Thron der Gnade Gottes, die durch Sühnung der Sünden wirksam wird (Eph 2,18; Hebr 4,16; 9,7). Die zwei Cherubime der Herrlichkeit mit den ausgebreiteten Flügeln, einander zugewandt, jedoch auf den Sühnedeckel blickend, sind ein Abbild von den himmlischen lebendigen Wesen (Hebr 9,5). Es ist die Gruppe der Engel, die ständig um den Thron Gottes sind, auch wenn ihre Anzahl in den verschiedenen Texten variiert. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl die Teppiche über der Stiftshütte, als auch die Vorhänge am Eingang zahlreiche Muster von Cherubimen aufwiesen. Ähnliche Parallelen finden wir auch im Tempel Salomos (1Kön 6,23-32; 7,29-32; 8,6-7; 2Kön 19,15; Ps 99,1).

Weitere Parallelen zu den vier Lebewesen aus der Offenbarung finden wir auch in der Vision, die Gott dem Propheten Jesaja gegeben hatte (Jes 6,1-8). Auch hier ist der Herr (HERR) auf dem Thron umgeben von mindestens zwei `Serafimen` mit jeweils sechs Flügeln. Ihr Rufen: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“ lässt die Parallele zu Offb 4,8 deutlich erkennen (dazu auch Jes 37,16: Cherubim).

Ähnlichkeiten, aber auch Ergänzungen sehen wir in den Visionen des Propheten Hesekiel (Hes 1,1-28; 10,1-20; Hes 41,18). Dies alles lässt eine Kontinuität erkennen in Bezug auf den Auftrag dieser Gruppe himmlischer Geistwesen, welche den Zugang zum Thron Gottes bewachen.

Doch ihr Auftrag ist vielseitig, wie wir ab Kapitel 6 feststellen werden.

Die vergleichende Darstellung der himmlischen Lebewesen im Aussehen wie Löwe, Jungstier, Angesicht wie eines Menschen, fliegender Adler, weist auf die Schöpfung hin.

- Gleich einem Löwen, dieser kommt etwa 128 Mal in der Bibel vor. Wegen seiner besonderen Stellung unter den Tieren des Feldes und seiner Eigenschaften ist er Sinnbild für den Stamm Juda (1Mose 49,9-10; Offb 5,5). Für das Volk Israel (4Mose 23,24). Er ist bekannt für seine Unerschrockenheit (Jes 31,4). Sinnbild für den Herrn: „Der HERR wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin; wie einer, der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin“ (Jer 25,30). Er ist nicht zu überhören: „Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der HERR redet, wer sollte nicht Prophet werden?“ (Am 3,8). Weitere Stellen: Hos 5,14; Mi 5,7). Der Kerngedanke hier ist die absolute Herrschaft, höchste Autorität (Amos 1,2; 2Mose 15,18).

- Gleich einem Jungstier. Der Stier kommt etwa 105 Mal vor. in den meisten Texten als Opfertier (2Mose 29,3-11; 3Mose 4,4- 22,27). „Auch sollst du täglich einen Stier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entsündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst, und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen.“ (2Mose 29,36). Der Kerngedanke ist hier Erlösung durch Sühnung (2Kor 5,19).

- Angesicht gleich einem Menschen. Der Mensch, Krone der Schöpfung Gottes wird etwa 931 Mal genannt. So lesen wir in 1Mose 1,26: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!“ Weitere Stellen für die besondere Stellung des Menschen, besonders in der Person des Menschensohnes (Ps 8,5-10; Hebr 2,6-7; Offb 1,11).

- Gleich einem fliegenden Adler. Der Adler kommt in der Bibel etwa 29 Mal vor. Selbst Gott der Herr und die, welche auf Gott vertrauen, werden wegen seiner besonderen Eigenschaften mit dem Adler verglichen. 5Mose 32,11: „Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.“ Ps 103,5 – vom Frommen; Jes 40,31: „aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ Weitere Textstellen zu Adler: Offb. 12,14; Offb 8,13; Hes 1,10 und 10,14. Die Kerngedanken sind: Erhabenheit, Weitblick, Schnelligkeit, Kraft, Fürsorge.

Damit stehen die vier lebendigen Geistwesen repräsentativ für die Schöpfung Gottes. In ihnen werden die zentralen schöpferischen und heilsgeschichtlichen Gedanken Gottes deutlich erkennbar.

„Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!“ (Ps 150,6).

2.1.2 Die Anbetung Gottes des Schöpfers (dritter Hymnus)

„Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die vierundzwanzig Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden.“ (Offb 4,9-11).

Die Anbetung Gottes ist die höchste Form des Gottesdienstes. Die grammatische Form zu Beginn des Hymnus lässt den Schluss zu, dass es sich zunächst um eine Ankündigung der noch folgenden Anbetung handelt. Dabei werden die vier lebendigen Wesen, welche sich in der unmittelbaren Nähe des Thrones befinden, den Anfang machen. Danach steigen die vierundzwanzig Älteste in die Anbetung mit ein. Die Reihenfolge wird sein: Herrlichkeit, Ehre, Danksagung, bzw. Herrlichkeit, Ehre und Macht. Es wird dem zugerufen, der alle Dinge geschaffen hat und durch dessen Willen alles besteht.

2.1.3 Das Lamm ist würdig die sieben Siegel zu lösen (vierter Hymnus)

„Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt.“ (Offb 5,1).

Es handelt sich um eine Schriftrolle (Buchrolle), die Buchform (Kodex) fand erst später ihre Verbreitung (Offb 6,14; Lk 4,17.20). Dass sie innen und außen beschrieben war, spricht für ihre Vollständigkeit. Diesem Inhalt wird nichts mehr hinzugefügt werden (Offb 22,18; Jes 34,4). Ungewöhnlich ist auch die siebenfache Versiegelung der Schriftrolle, was sowohl auf den verborgenen Inhalt hinweist, als auch die Unauflösbarkeit derselben durch unbefugte betont.

Grundsätzlich ist das Bild von einer Schriftrolle bereits aus den Propheten bekannt. Es geht darum, dass Gott seinen Willen durch Worte und zwar in schriftlicher Form den Menschen zukommen lässt (Jer 36,1-32). In Kapitel 10 werden wir noch auf die Schriftrolle eingehen.

„Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter (starker) Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen)? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen noch es anblicken (reinschauen).“ (Offb 5,2-3).

Die Tatsache, dass niemand imstande war die Buchrolle zu öffnen und hineinzuschauen betont die Begrenztheit und die Ohnmacht der Geschöpfe (Engel, Menschen, Dämonen) den Plan Gottes von sich aus zu begreifen (Röm 11,33; Eph 3,9; 1Petr 1,12).

Der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids

„Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.“ (Offb 5,4-5).

Nun tritt einer der Ältesten in Aktion und tröstet Johannes mit den Worten: „es hat gesiegt der Löwe aus dem Stamm Juda“. Im himmlischen Bereich weiß man bereits seit der Auferstehung und Thronbesteigung des Menschensohnes, wer der Sieger ist. Mit dem für Johannes bekannten Bild – Löwe aus dem Stamm Juda – erkennt er seinen Herrn und König (1Mose 43,9; 49,9-10; Ps 78,68; Amos 1,2; 3,8; Micha 5,1; Mt 1,2; 2,6; Hebr 7,14).

Der Ausdruck „die Wurzel Davids“ kommt besonders häufig in den Propheten vor und deutet auf die menschliche Herkunft des Messias aus dem Hause Davids, bzw. Jesse, dem Vater von David hin (Offb 22,16; Jes 11,1.10; Röm 15,12; 2Sam 7,11-14a; Ps 2,1-12; Hosea 3,5; Jer 23,5; 30,9; Hes 37,24). Hier verstehen wir, warum im biblischen Kontext die sogenannten Stammbäume eine so wichtige Rolle gespielt haben (Mt 1,1-17; Lk 3,23-38; 1Chr 1-12). Sie bildeten den juristischen Nachweis für den erwarteten Messias aus dem Königshause Davids. Doch wie und wodurch siegte der Löwe aus Juda, der Nachkomme Davids?

„Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte; dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde.“ (Offb 5,6).

Nach der akustischen Information wird der Blick des Johannes wieder auf die Mitte des Thrones gelenkt. Er sieht ein Bild von einem Lamm, man stelle sich ein männliches einjähriges Schaf vor (2Mose 12,1-6). Es sieht aus wie geschlachtet, aber es steht (Tod und Auferstehung). Deutlicher kann es nicht ausgedrückt werden. Zu offensichtlich ist der Hinweis auf Jesus, das Lamm Gottes (Jes 53,4-12; Joh 1,29; Mk 10,45; 1Kor 5,7; Hebr 2,14; 1Petr 1,19; Offb 1,18). Löwe und Lamm vereint in einer Person. Auf zwei Besonderheiten bei seinem Aussehen fällt der Blick des Johannes. Das Lamm hat sieben Hörner, ein Ausdruck seiner Vollmacht und Kraft (1Sam 2,10). Es hat sieben Augen, Hinweis auf Allwissenheit, denn er sieht alles. Die sieben Augen (dazu auch die sieben Hörner) werden auch auf den Geist Gottes gedeutet, der von Jesus ausgeht und überall gegenwärtig wirksam ist (4Mose 23,22; 24,8; Ps 18,3; Ps 132,17; Offb 1,4.14; 3,1; 4,5). Nach der Thronbesteigung wird der Geist Gottes im Auftrag von Jesus in diese Welt gesandt (Mt 3,11-12; Joh 16,7; Lk 24,49; Apg 1,5; 2,33).

2.1.4 Die Anbetung des Lammes auf dem Thron (vierter Hymnus)

„Und es kam und nahm (das Buch) aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.“ (Offb 5,7-8).

Als Jesus noch auf Erden war, sagte er: „Alles, was der Vater hat, das ist mein“ (Joh 16,15). „Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen,“ (Joh 5,20). Dies hat sich erfüllt mit der Thronbesteigung.

Zum Zeichen der Anerkennung der Würde und Hoheit des Lammes fallen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten anbetend nieder vor dem Lamm. An dieser Stelle ist es wichtig die Bedeutung des Begriffes Anbetung zu erfassen. Der gr. Begriff `epesan – fielen nieder`, kommt auch bei Knechten gegenüber ihren Herren vor. Doch der Begriff `prosekyn¢san – anbeteten` ist im biblischen Kontext (von Ausnahmen abgesehen) der Anbetung Gottes vorbehalten.

Anmerkung: In der klassischen Literatur beschreibt dieser Begriff die Haltung eines Hundes mit vorgestreckten Vorderbeinen zu seinem Herrn hin.

Den umfassendsten Text zur Anbetung finden wir in Johannes 4,20-24. Im Gespräch mit der Samariterin wird der Anbetungsbegriff 10 Mal gebraucht. Dort ist die anzubetende Person Gott der Vater. In Matthäus 28,17 fallen die Jünger vor Jesus anbetend nieder. (Mt 2,11: die Weisen; Phil 2,9-11: Alle; Hebr 1,6: die Engel; Offb 5,8. 13-14; 7,10-11; 11,16; 19,4; nur Gott ist anbetungswürdig: Offb 19,10; 22,8-9). Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wo dieser Begriff in einem anderen Bezug gebraucht wird (Offb 3,9). Und dort, wo Götzenbilder oder Menschen angebetet werden (Offb 9,20-21; 13,4.15; 16,2).

Für den bevorstehenden Lobgesang haben sie Harfen (kitara) und goldene Schalen voll Räucherwerk, ein bekanntes Bild für Gebet und Anbetung (Lk 1,9-21; 18,10; Apg 3,1; Offb 8,3-5).

„Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut (Menschen) für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen!“ (Offb 5,9-10).

In der Aussage: „du hast erkauft“ ist das gesamte Werk der Erlösung enthalten. Die Opfer während der aaronitischen Priesterordnung als hinweisende Einrichtung und dann das vollgültige Opfer Jesu am Kreuz. Und zu einem Königreich und zu Priestern gemacht (vergleiche die Kommentare zu Kapitel 1,5-6).

Anmerkung: Anstelle „Menschen“ übersetzen andere mit „uns“. Der Grund dafür liegt darin, dass es im Griechischen verschiedene Lesarten gibt. Dieser Text wird unterschiedlich übersetzt, je nach der griechischen Vorlage. Zum Beispiel die Schlachter Übersetzung stützt sich auf den Textus Receptus, die anderen auf Nestle Aland, welchem ältere Handschriften zugrunde liegen. In Letzteren spricht der Älteste in der 3. Person, d.h. er gehört nicht zu der Schar der Erkauften.

Ausdrücklich wird gesagt: aus jedem Stamm, jeder Sprache (Zunge) jedem Volk und jeder Nation werden Menschen in der Vollendung vor Gott und dem Lamm stehen (Offb 7,9; 14,1-5).

Es ist ein neues Lied, das zunächst die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten anstimmen. Sie singen einen Lobpreis auf das Lamm und dessen Sühneopfer. Damit bringen sie auch ihr Staunen zum Ausdruck (1Petr 1,12). Erst später stimmen die unübersehbare Menge der himmlischen Engel in den Lobpreis mit ein, dann zusammen mit allen übrigen Geschöpfen.

Der Auftrag: „Sie werden herrschen auf Erden oder über die Erde“ (1Mose 1,26) kann sich durchaus auf die neue Erde in der neuen Schöpfung beziehen. Doch die eigentlichen Besitzer dieser Erde sind Kinder Gottes, weil nur sie diese Schöpfung nach dem Willen Gottes und in rechter Beziehung zu ihm verwalten, nutzen, bewahren, jedoch nicht missbrauchen(Ps 8,1ff; Mt 5,7).

„Und ich sah: Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, 12 die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit (Ewigkeiten im Plural) 14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.“ (Offb 5,11-14).

Welch ein Lobpreis auf das Lamm, bei dem sieben Strophen gesungen werden (vgl. dazu auch Phil 2,9-11). Näheres zu diesem Lobpreis in 2.3.3.

2.2 Die Weltgeschichte im Überblick

Nach dem Einblick in den himmlischen Bereich (Kapitel 4-5) bekommt Johannes gezeigt, was auf Erden geschehen wird. Die sieben Siegel bilden den Gesamtrahmen der Offenbarung. Der Textteil in Offb 6,1-8 enthält die Öffnung der ersten vier Siegel. Unter ihnen erscheinen die vier Reiter. Unter dem fünften Siegel (Offb 6,9-11) bekommt Johannes einen Einblick in das himmlische Heiligtum zu den Seelen der Zeugen Jesu. Da unter dem sechsten Siegel (Offb 6,12-17) bereits der Beginn des Weltgerichts und die Auflösung der materiellen Schöpfung gezeigt und beschrieben wird, kann der gesamte Abschnitt in Kapitel 6 als die Weltgeschichte im Überblick überschrieben werden.

Der Aufbau der ersten sechs Siegel ist 4+2 und umfasst die Kapitel 4-7. Unter dem siebten Siegel werden die Kapitel 8-22 mit all ihren Visionen dargestellt, welche die verschiedenen Perspektiven der Entwicklungen und Abläufe sowohl im Himmlischen als auch im irdischen Bereich zeigen. Damit stellen die ersten sechs Siegel einen Grundriss der Weltgeschichte im Buch der Offenbarung dar

Der Aufbau der sieben Posaunengerichte ist 4+3 und umfasst die Kapitel 8-11.

Die sieben Zornesgerichte umfassen nur Kapitel 16 und diese werden ausdrücklich als die letzten Plagen bezeichnet. Ihr Aufbau ist wie auch bei den Posaunen 4+3, dabei geht die vierte nahtlos in die fünfte Zornesschale über. Dem Inhalt nach ähneln diese beiden in manchen Details.

Besonders in den ersten vier Siegeln sind markante, parallel verlaufende, zum Teil ineinander verwobene Grundlinien von Ereignissen in der Entfaltung der Geschichte zu erkennen. Doch viele der in den sechs Siegeln genannten Aspekte werden unter dem siebten Siegel aufgegriffen und ergänzt.

Einige Details wurden bereits von Jesus in seinen Endzeitreden vorausgesagt. Vom Kontext der Offenbarung beginnen die geschilderten Ereignisse seit der Machtübergabe an den Sohn Gottes Jesus Christus (Mt 28,17-20) und seiner Thronbesteigung (Lk 24,51; Apg 1,9-11; Offb 1,1: „seinen Knechten zu zeigen, was schnell geschehen muss“). Da jedoch viel von dem Bildmaterial aus der vorchristlichen Zeit stammt, gibt es offensichtliche Parallelen zu Ereignissen aus der Frühgeschichte, die entsprechenden Vorbildcharakter haben.

Einleitung zu den ersten vier Pferden mit ihren Reitern

Das Bild des ersten Reiters bietet Raum für verschiedene Interpretationen. Bei den anderen drei Reitern überwiegen die Übereinstimmungen im Verständnis (der teilweise Entzug der Sicherheit, der Versorgung und Gesundheit ).

Bei den vier Rossen mit ihren Reitern besteht eine Ähnlichkeit zu den Bildern aus Sacharia 1,8-11 und 6,1-7. Dort geht es um Gespanne mit Angabe von Farben, Herkunft und Bestimmung.

- Die Reihenfolge in Offb 6,1-8: Weißes, feuriges, schwarzes, grünes (grün / gelb).

- Die Reihenfolge in Sacharia 6,1-7 ist: Feurige, schwarze, weiße, scheckige.

- In Sacharia 1,8: Feurige, hellrote, braune, weiße (bei dem zweiten und dritten Gespann sind die Farben wegen unterschiedlicher Übersetzungen nicht eindeutig und die Reihenfolge wechselt, dazu fehlt das Gespann mit den schwarzen Rossen. Diese Gespanne sind dem Herrn der ganzen Erde unterstellt und führen seine Befehle aus (Sach 1,10-11; 6,5). Sie werden mit den vier Winden des Himmels verglichen (vgl. dazu Jer 49,36).

Trotz der Ähnlichkeiten mit den Pferden in Offb 6,1-8 gibt es auch Unterschiede:

- In Sacharia sind es vier Gespanne, in Offb vier einzelne Rosse und zwar mit Reitern und deren Ausstattung.

- In Sacharia ist das vierte Gespann scheckig oder gefleckt, in Offb ist das vierte Pferd grün (grün / gelb).

- In Sacharia ziehen die Gespanne in die verschiedenen Himmelsrichtungen aus, In Offb wirken die vier Pferde mit Reitern global umfassend.

- In Sacharia stehen die vier Gespanne für die vier Winde des Himmels, handeln also eindeutig im Auftrag Gottes. In Offb 6,1-8 fehlt zwar dieser Hinweis, doch die Beteiligung der vier lebendigen Wesen kann als eine Entsprechung zu den vier Winden des Himmels angesehen werden. Und im Gegensatz zu der Ausgangsbasis des Drachen, der zwei Tiere und Babylon, handelt es sich hier um eine Initiative, die im himmlischen Bereich ihren Anfang nimmt. Denn die Anweisungen an die Reiter auf den vier Pferden kommen von den vier lebendigen Wesen, welche in unmittelbaren Gegenwart des Thrones Gottes stehen und in seinem Auftrag handeln (Offb 4,6ff; 6,1.3.5.7). Daher sollten die geschilderten Abläufe aus der Perspektive Gottes betrachtet und bewertet werden.

Die Visionen im Buch Sacharia wurden dem Propheten in nachexilischer Zeit gegeben (Sach 1,1; 7,1). Sie sprechen von dem Wiederaufbau des Tempels (520-516) und der Verheißung der Wiederherstellung Jerusalems und dem Ausblick auf das Kommen des messianischen Reiches (Sach 1,12ff; 9,9). In neutestamentlicher Zeit kommt die Errichtung des Reiches Gottes hinzu, bei dem der Bau des geistlichen Tempels (der Gemeinde) im Mittelpunkt steht (Sach 6,12; Mt 16,18). Und dieses geistliche Reich wird durch das Evangelium von Jesus Christus verkündigt (Mt 4,23; 9,35). Dieser zentrale Aspekt darf keinesfalls bei der Betrachtung der Offenbarungstexte zu kurz kommen. Ansonsten gibt es im Alten Testament zwar weitere Texte von Pferden und Gespannen aber ein offensichtlicher Bezug zu Offb 6,1-8 lässt sich durch jene nicht ohne weiteres ableiten. In den Evangelien und den Briefen der Apostel kommen Pferde (außer in Jak 3,3 mit Bezug auf Ps 32,9) nicht vor. Im Buch der Offenbarung kommen Pferde in zwei Texten vor. In Kapitel 9,7ff bilden sie ein Feindesheer (Heuschreckenheer gleich Pferden und in Kapitel 19,11-15 werden Christus und die ihm nachfolgenden himmlischen Heere auf weißen Pferden dargestellt.

2.2.1 Das Lamm öffnet das erste Siegel: Der Reiter auf dem weißen Pferd – was wird durch ihn dargestellt?

„Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete, und hörte eins von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen: Komm! Und ich sah: Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen.“ (Offb 6,1-2).

Johannes schaut zu, wie das Lamm eins (Zahlwort) von den sieben Siegeln öffnete. Dieses Siegel ist auch das erste von den sieben. Danach dringt an sein Ohr die donnerähnliche Stimme des ersten lebendigen Wesens mit dem Ruf: „komm“. Und nun fällt der Blick des Johannes auf ein weißes Pferd, dessen Reiter einen Bogen hatte, dazu wurde ihm ein Siegeskranz gegeben.

Eine erste Auffälligkeit, die zum Nachdenken anregt: im Vergleich zu den Posaunen und Zornesschalen, wird Das erste Siegel, welches das Lamm öffnete, mit dem Zahlwort `EINS` bezeichnet und die anderen sechs Siegel sind mit den Ordnungszahlen versehen. Ähnliches Muster zeichnet sich auch in der sieben Tage Woche ab, in welcher der erste Tag mit dem Zahlwort `eins` beziffert wird (1Mose 1,5; Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Joh 20,1.19; Apg 20,7; 1Kor 16,2). Somit wird im Tag EINS sowohl ein zeitlicher Rahmen festgelegt, als auch der Bezug zu Christus hergestellt, denn durch ihn ist die Welt geschaffen und durch dessen Auferstehung begann auch die neue Schöpfung (1Mose 1,1ff; Joh 1,1-3; Kol 1,15-18; 2Tim 1,10).

Weil in allen himmlischen Wesen der eine Geist Gottes wirkt, weiß jeder was er zu tun oder zu sagen hat. Die Stimme, welche Johannes hört ist nicht zu überhören. Der Ruf kommt von einem das heißt vom `ersten` der vier lebendigen Wesen ähnlich einem Löwen. Diese Stimme hört sich an wie die Stimme / Ton des Donners: „Komm“. Doch wem gilt der Ruf? Da Johannes bereits da ist, kann der Ruf nicht ihm gelten, sondern dem Reiter, durch den die von Gott vorgesehenen Ereignisse bildhaft dargestellt werden. Neben Offb 6,1.3.5.7 kommt das gr. Verb `erchou` noch in Mt 8,9; Lk 7,8; Offb 22,17+20 vor. Auch dort ist das „komm“ in der Ruf-Form verwendet, es schwingt aber auch der Akzent der Aufforderung und des Befehls mit. Daraufhin sieht Johannes das Bild von einem weißen Pferd `ippos leukos` mit seinem Reiter, wie im Text beschrieben.

Doch das „Siehe“ gilt besonders auch den Lesern, dass sie aufmerken sollen, was nun gezeigt wird. Bei diesem Bild konnten damals die Leser und Hörer durchaus zunächst an einen Heerführer denken, der nach seiner siegreichen Rückkehr gekrönt wurde. Diese Reihenfolge war auch fester Bestandteil bei den Sportkämpfen. Doch der Reiter auf dem weißen Pferd in Offb 6,1-2 kehrte nicht von einer Schlacht zurück, sondern er zieht aus und hatte bereits den Siegeskranz auf seinem Haupt. Es ist ein Detail, auf das zu achten ist.

In den biblischen Geschichten kommen Pferde / Rosse oder Gespanne nahezu 180 Mal vor. Sie werden als Kuriere eingesetzt, aber in den meisten Fällen als Kampfrosse oder Gespanne. (Ester 8,10; 2Mose 14,7-28; 2Kön 6,15). Ihre Schnelligkeit eignete sich hervorragend zur Überbrückung großer Distanzen (Jer 4,13).

Wir betrachten Texte in denen Bilder von weißen Pferden (Rossen) von Bogen und von Siegeskränzen vorkommen. Erst danach wagen wir eine Deutung dieses Bildes. Natürlich halten auch wir uns an das Auslegungsprinzip – die Schrift wird mit der Schrift ausgelegt. Und die unklaren Stellen werden im Licht der eindeutig klaren Texte gedeutet. Wir schauen uns zuerst Texte im Buch der Offenbarung an, Danach in den übrigen Schriften.

Das Bild des weißen Pferdes mit seinem Reiter und der ihm nachfolgenden Heere aus Offb 19,11-15 ist für uns die naheliegendste Quelle, in der ähnliche Aspekte zu Offb 6,1-2 enthalten sind.

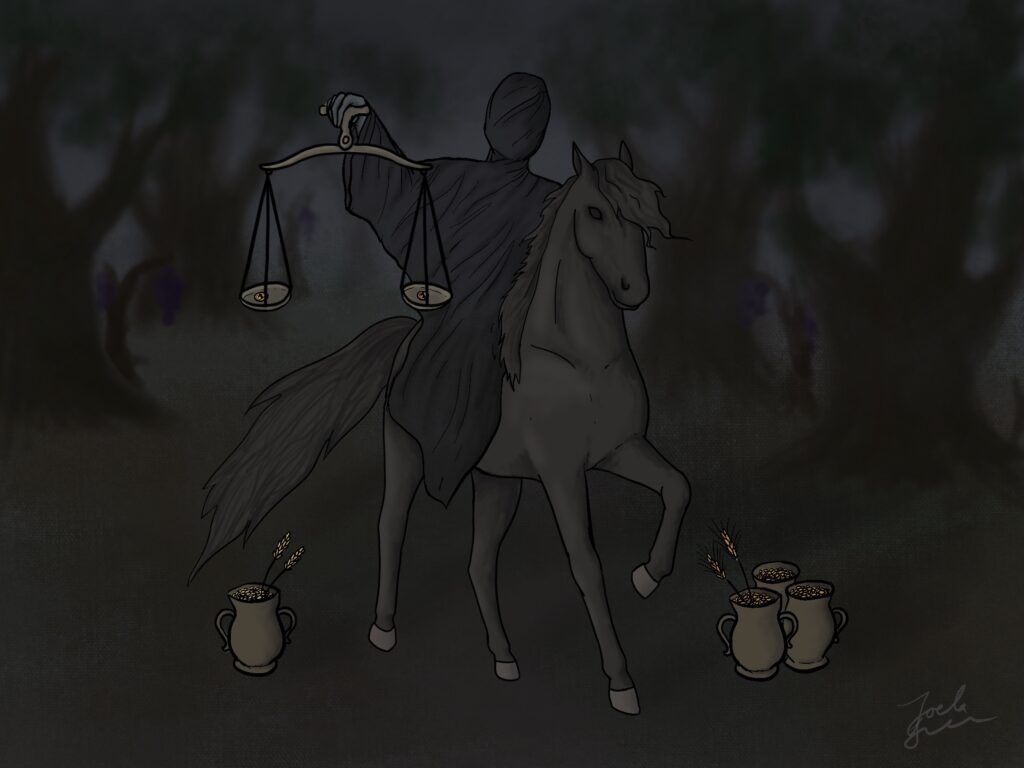

Abbildung 1 Der Reiter auf dem weißen Pferd. Bewusst ist auf der Zeichnung das Gesicht des Reiters unkenntlich. Doch die gesamte Haltung strahlt Siegesgewissheit aus. (Zeichnung von Joela Schüle 28. März 2021).

Die weiße Farbe des Pferdes

In Kapitel 19,11-15 ist das weiße Pferd (Kampfross) dem gerechten Richter der Welt zugeordnet. Diesem folgen himmlische Heere, die ebenfalls auf weißen Rossen sitzen und mit reiner, weißer (leuchtender) Seide oder Leinen bekleidet sind. Dort lesen wir: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen (Diademe); und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war, und sein Name ist: Das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage.“ Schauen wir uns die Bilder aus den Kapiteln 19,11-15 und 6,1-2 an und stellen die Übereinstimmungen, die Ähnlichkeiten aber auch Unterschiede fest:

- Auffallend ist in beiden Texten, dass dem Johannes zuerst Das Aussehen des Pferdes ins Auge fällt und erst danach der darauf Sitzende beschrieben wird. Und dies gilt auch für die Bilder in Offb 6,1-8.

- Die offensichtliche optische Übereinstimmung ist die weiße Farbe des Pferdes, bzw. der Pferde.

- Das `weiß` des Pferdes aus Kap. 19 steht in Übereinstimmung mit dem, der auf dem Pferd als gerechter Richter der Welt sitzt und mit der Wahrheit des Wortes Gottes kämpft (Joh 5,27; 12,48; Apg 17,31; Offb 20,11 mit Mt 25,31). Das weiß, die weiße Farbe wird in der Schrift bezogen auf Jesus immer mit positiven Aspekten in Verbindung gebracht: Weiße Kleider (Mt 17,2; Mk 9,3); weißes Haar (Offb 1,14); weißer Thron (Offb 20,11 mit Mt 25,31). Wir sehen, dass die Farbe des Pferdes in Offb 19 sowohl auf die Bestimmung als auch den Charakter des darauf Sitzenden hinweist. Das trifft auch auf die himmlischen Heere auf weißen Pferden zu. Wir können annehmen, dass zwischen der Farbe des Pferdes aus Offb 6,1-2 und seinem Reiter ebenfalls eine Beziehung oder gar Übereinstimmung von Charakter und Funktion besteht. Dies werden wir auch später bei den anderen drei Rossen mit ihren Reitern feststellen.

- Aus dem Munde des Weltrichters geht ein zweischneidiges Schwert hervor, es ist das lebendige aber auch richtende Wort Gottes (1Kor 1,18; 1Petr 1,23; Hebr 4,12; Joh 12,48). In Offb 6,2 hat der Reiter einen Bogen (als Waffe) doch wie dieser eingesetzt wird, ist auf den ersten Blick noch nicht erkennbar. Da es im NT dafür keine bildhafte Entsprechung gibt, sind wir auf das AT angewiesen. Später mehr dazu unter dem Stichwort `der Bogen`.

- Der Richter der Welt trägt auf seinem Haupt viele Kronen (Diademe), priesterliche und königliche Insignien (2Mose 29,6; 39,30; 2Sam 1,10; Jes 62,3; Sach 9,16). Dem Reiter auf dem weißen Pferd in Kap 6,2 wird bereits bei seinem Auszug ein Siegeskranz (Stefanos) gegeben. Doch beides sind herrliche und ehrenvolle Insignien sowohl der Macht als auch des Sieges.

- Der Richter der Welt kämpft, bzw. richtet mit Gerechtigkeit und siegt, der Reiter auf dem weißen Pferd zieht aus siegreich (kämpfend) und um zu siegen. Eine Niederlage ist bei beiden ausgeschlossen, was von den Herrschern und Heerführern dieser Welt nicht ohne weiteres gesagt werden kann.

Die Parallelen in diesen beiden Bildern und Texten sind zwar bemerkenswert, doch für eine eindeutige Deutung dieses Bildes reichen sie nicht aus. Da wundert es nicht, dass es gerade bei diesem Bild die kontrastvollsten Auslegungen gibt.

Wie bereits weiter oben angemerkt, kommen weiße Pferde nur noch in den Visionen des Propheten Sacharia vor. Inwieweit können diese Bilder unseren Text erhellen? Dort lesen wir: „Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren vier Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor; die Berge aber waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote (feurige) Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her, und die scheckigen zogen in das Land des Südens. Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande! Und sie durchzogen die Lande. Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Sieh, die in das Land des Nordens ziehen, lassen meinen Geist ruhen (Fußnote: „stillen meinen Zorn“) im Lande des Nordens.“ (Sach 6,1-8). Nach Sacharia 2,4 verstand man unter dem Land des Nordens auch die Länder im Zweistromland (ähnlich auch in Jes 14,31; Jer 16,15; 23,8; 25,9.26; 50,9; Dan 11,6). Denn wer von Israel aus nach Nordosten oder Osten ziehen wollte musste die Nordroute über Damaskus nehmen.

Auf den ersten Blick fällt die Vierer Gruppe der farbigen Gespanne auf, welche vom Text her von Gott in die vier Himmelsrichtungen ausgesandt werden. Auch in Offb 6,1-8 ist es eine farbige Vierergruppe, allerdings mit jeweils einem Pferd und dazu einem Reiter. Trotz optischer Ähnlichkeiten sollten die Gespanne zunächst im Kontext der heilsgeschichtlichen Periode jener Zeit gedeutet werden. Darin kann man folgendes erkennen: Diese vier Gespanne symbolisieren die vier Winde des Himmels (vgl. Sach 6,5 mit Hebr 1,7 mit Bezug auf Ps 104,4: Engel oder Gruppen von Geistwesen). Einige der himmlischen Boten sind zuständig, um Gottes Gerichte an den Völkern aber auch an Israel auszuführen (1Mose 19,22: Gericht über Sodom; Ps 78,49: an Ägypten; 1Chr 21,12 und 2Sam 24,17: an Israel wegen der Sünde von David; 2Kön 19,35: Gericht am Heer der Assyrer).

Die Gespanne aus Sacharia haben zunächst den Auftrag die Lande zu durchziehen, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Dann aber auch auf Befehl des Herrn in die Machtbereiche der Herrscher dieser Welt einzugreifen (Sach 1,8-11; 6,8). In diesen Texten wird jedoch nur das Ergebnis des Auftrages für die schwarzen und weißen Gespanne durch eine kurze Bemerkung kommentiert. Diese Eingriffe geschahen auch in der Zeit vor, während und nach dem babylonischen Exil (Visionen des Daniel (Kap. 9-12)und Sacharia etwa 520-516 v.Chr.). Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Wiederherstellung von Juda und Jerusalem samt dem Tempel, wie folgender Text deutlich macht: „Da hob der Engel des HERRN an und sprach: HERR Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig gewesen bist diese siebzig Jahre? Und der HERR antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich: So spricht der HERR Zebaoth: Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer.“ (Sach 1,12-14).

Wenn wir die Symbole aus Sacharia für das Verständnis über Offb 6,1-8 heranziehen, dann dürfen wir das zentrale Thema `Gottes Reich und die Gemeinde` nicht aus dem Blickfeld verlieren. Gott ist auf Gerechtigkeit bedacht und er begann mit seinem Gericht damals an seinem Volk und seinem Haus um sie zur Umkehr zu bewegen. Dadurch sollte der Rest gerettet werden (Sach 3,8; 6,12; 8,11-12; 12,8-9; Jes 10,21; Hes 28,25-26). Danach wendet er sich mit seinen Gerichten den Völkern zu. Weil sie ihre Macht missbraucht haben, wird er sie zur Rechenschaft ziehen (Jer 51,11: Meder gegen Babel; Sach 2,10-13). Diese Vorgehensweise Gottes ist prinzipiell und könnte auch auf Offb 6,1-8 angewendet werden. Auf dem

Hintergrund der Bestimmung des Gespanns mit den weißen Rossen (Sach 6,6) die eindeutig im Dienst des Herrn stehen und in seinem Auftrag handeln, würde auch dem Reiter auf dem weißen Pferd (Offb 6,1-2) eine von Gott aufgetragene Funktion zukommen. Das könnte bedeuten, dass Gott sein Gericht (in Gerechtigkeit und Wahrheit) unter die Nationen bringt und zwar in neutestamentlicher Zeit durch das Evangelium von dem Reich Gottes, beginnend in Israel. Eine der zentralen und eindrucksvollsten Aussagen über den Inhalt des Evangeliums ist zweifellos in Johannes 3,15-19 festgehalten worden. Doch im gleichen Zusammenhang erklärt Jesus worin das Gericht besteht. So sagte er: „Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren Böse.“ (Joh 3,19). Und zum Ende seines Dienstes gibt er bekannt: „Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. 32 Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 33 Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.“ (Joh 12,31-33).

Weitere Stellen, die im Zusammenhang des Auftrages für den Messias als Retter und Richter stehen: Jes 42,1ff mit Mt 12,18-20; Jes 49,6 mit Apg 13,47; Amos 9,11 mit Apg 15,16-17; Mt 28,19-20 und Apg 1,8 mitMt 24,14.

Bis jetzt konnten wir feststellen, dass es (außer von Offb 6,1-2) nur zwei weitere bildhafte Darstellungen gibt, in denen weiße Rosse vorkommen und beide zeigen zentrale Aspekte des Handelns Gottes mit seinem Volk und den Nationen.

Der Bogen des Reiters

Der Reiter auf dem weißen Pferd hatte einen Bogen. Pfeil und Köcher werden in diesem kurzen Text nicht erwähnt. Natürlich sollte ihr Fehlen nicht unbeachtet gelassen werden, denn Bogen als Waffe ohne Pfeil wäre wirkungslos, es sei denn, dass es auf ein Ende des Kampfes hinweist, wie auch einige Ausleger vermerken mit dem Hinweis, dass der Pfeil (durch den einzigartigen Sieg Jesu) bereits abgeschossen wurde. Doch der Hinweis, dass der Reiter auszieht um zu siegen, setzt Kampf voraus. Dazu gibt es viele Textstellen in denen der Bogen als Waffe genannt ist ohne dass der Pfeil erwähnt wurde (Ps 21,13; Jes 13,18; Sach 10,3-6; Neh 4,7). Und oft ist von Pfeilen die Rede, ohne dass der Bogen erwähnt wird (Ps 45,6; Jes 49,2). Im NT kommt der Bogen als Waffe nur in Offb 6,2 vor, die Pfeile einmal und zwar als „feurigen Pfeile des Bösen“ (Eph 6,16). Dies wird gelegentlich als eine Begründung dafür angesehen, dass der Reiter auf dem weißen Pferd im Auftrag des Feindes kämpft. Und natürlich kann auch diese Sichtweise mit bestimmten Textaussagen begründet werden, wie zum Beispiel 2Kor 11,14-15.

Zum Nachdenken: Der erste Reiter hatte einen Bogen, aber der Siegeskranz wurde ihm gegeben. Vom zweiten Reiter heißt es zweimal, dass ihm gegeben wurde. Dem dritten Reiter wurde nichts gegeben, er hatte aber eine Waage. Bei dem vierten Reiter heißt es zusammenfassend: „ihnen wurde gegeben“.

Von den mehr als 70 Stellen im AT in denen der Bogen erwähnt wird (Pfeil mehr als 60 Mal), beschreiben viele von ihnen physische Kampfhandlungen und in anderen werden diese Gegenstände im übertragenen Sinne verwendet.

Zunächst jedoch zum Begriff selbst. Im Griechischen wird für Bogen das Wort `toxon` verwendet, auch für den Regenbogen (1Mose 9,13-17). In der Offenbarung wird der Regenbogen jedoch mit dem Begriff `iris` beschrieben (vgl. Hes 1,28; mit Offb 4,3; 10,1). Zu erklären ist der Unterschied damit, dass von unserer Perspektive aus der Regenbogen immer nur als Halbkreis zu sehen ist. Aus der himmlischen Perspektive gesehen ist er ein Vollkreis, so die Beobachtung aus dem Flugzeug unter einem bestimmten Winkel. Im Gegensatz zu Offb 4,3 und 10,1 handelt es sich in Offb 6,2 um den Bogen als Waffe. Die Frage ist nur, auf welche Weise und in welchem Sinne wurde und wird dieser Bogen eingesetzt?

Ursprünglich wurde mit Pfeil und Bogen Wild gejagt (1Mose 21,20: Ismael; 27,3; Esau). Doch wie bereits erwähnt, wurde (neben dem Schwert) Bogen und Pfeil für Eroberungen bei Kampfhandlungen eingesetzt (1Mose48,22; 2Sam 1,22; Jer 51,11). Es gibt jedoch auch mehrere Texte, in denen diese Waffe im Dienst Gottes steht, allerdings sinnbildlich (5Mose 32,23.42).

- Ps 21,13: „Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren; mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen.“

- Ps 38,3: „Denn deine Pfeile stecken in mir, denn deine Hand drückt mich.“ Und David erkennt, dass es geschieht wegen seiner Sünde und weil er dadurch zur Umkehr geführt wird.

- Und in Psalm 45 lesen wir vom Messias: „Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, / holdselig sind deine Lippen; darum hat dich Gott gesegnet ewiglich. 4 Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, / und schmücke dich herrlich! 5 Es soll dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh einher für die Wahrheit / in Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. 6 Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen; sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten.“ (vgl. mit Hebr 1,8 wo diese Prophetie auf den Sohn Gottes bezogen wird). Hier werden die Waffen Schwert und Pfeil dem Messias zugeordnet, die er natürlich in seinem Sinne einsetzen wird.

- In Jesaja 49,2 spricht der Messias von Gott in der 3. Person: „Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen (auserlesenem) Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt.“ Hier kann die bildhafte Anwendung des Schwertes und Pfeils im Köcher durch den Messias gesehen werden. Waffen, die er in seinem Sinne einsetzen wird, um seinen Auftrag (die Sammlung Israels und Licht und Rettung für die Nationen ) zu erfüllen (Jes 49,6; Lk 2,32-34; Joh 10,16).

- Und durch den Propheten Sacharia sagt der Herr: „Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne, Zion, aufbieten gegen deine Söhne, Griechenland, und will dich zum Schwert eines Helden machen.“ (Sach 9,13). Gott verwendet sein Volk (unter dem Bild von Bogen, Pfeil und Schwert) für den Kampf gegen die Feinde.

- Im Propheten Habakuk wird von Gott gesagt: „Du ziehst deinen Bogen hervor, legst die Pfeile auf deine Sehne. Du spaltest das Land, dass Ströme fließen.“ (Hab 3,9). Auch hier sind Bogen und Pfeile als eine spezifische Waffenart in Gottes Hand zweckbestimmt verwendet.

Diese Texte machen deutlich, dass Gott die Waffe Bogen und Pfeil (wie auch das Schwert) in seinem Sinne einsetzt. Und nur in der Hand des Herrn (und seiner auserwählten Zeugen) werden die genannten Waffen im richtigen Sinne und zweckmäßig eingesetzt. Da Jesus in seinem Dienst nie physische Waffen verwendete und auch in der Zukunft niemals verwenden wird, sind diese geistlich zu deuten, wie es mit dem Schwert des Geistes als dem Worte Gottes geschieht und zwar in neutestamentlicher Zeit (dazu auch Mt 10,34 mit Lk 12,51f).

Anmerkung: In Ps 64,4-5gibt es eine Erklärung darüber, was ein Pfeil im übertragenem aber negativen Sinne bedeutet: „die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, 5 dass sie heimlich schießen auf den Frommen; plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu.“ Und in Sprüche 25,18 lesen wir:

„Wer wider seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, der ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil.“ Wie treffend wird hier unter anderem auch das Schwert und der Pfeil im Sinne der Verletzung durch falsche Aussage, also Verleumdung beschrieben.

Beispiele für positive Verwendung der Worte der Wahrheit finden wir in Mt 22,46; 23,13ff; Lk 20,39; Joh 18,4-6: „als Jesus sagte: ich bin`s, fielen sie zu Boden“; Apg 2,37a: „es ging ihnen durchs Herz“ (stach sie ins Herz); 3,14; 5,4-10; 5,33; 7,52-54; 8,20ff; 9,3-4; 13,10; 22,7; 24,25).

Darum kann in Offb 6,2 der Bogen auch als geistliche Waffe gesehen werden, der für geistliche Eroberungen eingesetzt wird, ähnlich wie das Bild vom scharfen zweischneidigen Schwert (Offb 1,16; Jes 49,2 und Ps 45,4-6). Es bedeutet, dass dieser Bogen niemals zerbrechen wird und seine Pfeile treffsicher sind, sie verfehlen nie das Ziel, denn sie sind Wahrheit und entlarven jede Art von Lüge und Ungerechtigkeit.

Anmerkung: Auffallend ist der Vergleich der Pfeile mit Blitzen (plötzlich, unerwartet, schnell), so in 2Sam 22,15: „Er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde, er sandte Blitze und erschreckte sie.“ (ähnlich auch Ps 38,3; 77,18; 144,6; Sach 9,14; 5Mose 32,23). Dies lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Aussagen in der Offenbarung, in denen Blitze von Gottes Thron ausgehen und Gerichte ankündigen oder einleiten (Offb 4,5; 8,5; 11,19; 16,18). Gott wendet diese Waffen als Werkzeuge auf seine Weise an.

Aufgrund dieser Textaussagen ließe sich bei dem Bild des Reiters mit dem Bogen der Einsatz im Auftrag Gottes begründen. Es bedeutet Rettung für die, welche mit Umkehr darauf reagieren und Gericht für die, welche sich seinem Wirken widersetzen (Joh 3,16-19).

Anmerkung: Auf der anderen Seite sagt Gott Entwaffnung voraus: „Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.“ (Sach 9,10; auch Ps 46,10; Hes 39,3; Hos 1,5). Ob diese Prophetien sich in buchstäblichem Sinne erfüllen werden, ist unwahrscheinlich. Eher bezieht sich diese Art von Abrüstung auf den Bereich des Reiches Gottes, in dem bereits seit Christus Frieden und Gerechtigkeit regieren (Jes 9,5-6; 11,1ff; Lk 2,14; Joh 14,27; Röm 14,17).

Der Kranz (Siegeskranz) auf dem Haupt des Reiters

Dem Reiter wurde ein Kranz (auf sein Haupt) gegeben. In der Offenbarung wird unterschieden zwischen Diadem – eine Art Stirnband mit goldenem Blattwerk oder Edelsteinen verziert und dem Stefanos – Siegeskranz aus Lorbeerblätter oder auch aus Gold angefertigt. In diesem Text wird der Begriff `stefanos – Siegeskranz` verwendet.

Anmerkung: Mit Siegeskränzen wurden weltliche Herrscher bekränzt. Ebenfalls auch siegreiche Heerführer, wenn diese von einem Kampf siegreich zurückkehrten. Dem Reiter aus Offb 6,1-2 wurde ein Siegeskranzgegeben bereits bei seinem Auszug in den Kampf. Und für solch einen Siegeszug geben biblische Texte wichtige Hinweise.

Zunächst betrachten wir Texte zum Siegeskranz in der Offenbarung:

- Als `goldene Kränze`, die 24 Ältesten tragen sie (Offb 4,4.10).

- Ebenso der himmlische Bote, gleich einem Menschensohn (Offb 14,14).

- Den Gläubigen der Gemeinde in Smyrna verheißt Jesus den Siegeskranz des Lebens (Offb 2,10).

- Und die Gläubigen in Philadelphia ermutigt Jesus festzuhalten was sie haben, damit niemand ihren Siegeskranz wegnimmt (Offb 3,11).

- Einmal werden goldene Siegeskränze ausdrücklich auf ein feindliches Heer bezogen, allerdings mit dem vergleichendem Zusatz `wie`. Zitat: „und auf ihren Köpfen (war es) wie Siegeskränze dem Gold gleich (ähnlich)“ (Offb 9,7). Diese Siegeskränze sind eine Fälschung, sie täuschen durch ihre äußere Erscheinung und daher werden sie durch den Wortlaut des Textes entlarvt.

Kränze (Siegeskränze) sind seit dem Altertum bekannt: Hiob 31,36; Spr 1,9; 4,9; Jes 28,5. In den Texten des NT wird der Kranz meistens mit einem Zusatz versehen:

- `Kranz aus Dornen` also `Dornenkranz` (Mk 15,17; Mt 27,29; Joh 19,2-5). Dieser wurde Jesus zur Verspottung und Entwürdigung aufgesetzt. Doch er wurde zum größten Sieger aller Zeiten, denn er gab den Kampf nicht auf bis in den Tod und siegte dadurch. Von ihm heißt es: „Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt; Wir sehen aber den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte.“ (Hebr 2,7 und 9 mit Bezug auf Ps 8,6). Dem „gekrönt“ (wörtlich: bekränzt) liegt im Griechischen und zwar in allen drei Texten der Siegeskranz der Ehre und Herrlichkeit zu Grunde. Durch seinen Sieg legte er den Grund für den wahren und unvergänglichen Siegeskranz für alle, die ihm vertrauen.

- Paulus entnahm das Bild vom Kranz aus dem Sportkampf der Athleten im Stadion. An die Korinther schreibt er: „Wisst ihr nicht: Die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge; jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen.“ (1Kor 9,24-25; dazu auch 2Tim 2,5).

- Als `Kranz der Gerechtigkeit` (2Tim 4,8). Dieser ist bereitet allen, die wie Paulus den guten Kampf bis zum Ende kämpfen.

- Als `Kranz des Lebens` (Jak 1,12). Der Kranz des Lebens ist das geistliche Leben aus Gott durch den Glauben an Jesus Christus (Joh 5,24-25).

- Als `unvergänglicher Kranz der Herrlichkeit` (1Petr 5,4; verheißen den treuen Hirten).

- Als `Ruhmeskranz` (1Thes 2,19; Phil 4,1).

- Einmalig als `Kranz aus 12 Sternen` (Offb 12,1). Die Frau mit der Sonne bekleidet (Bild für die Gemeinde) trägt diesen Ehrenkranz.

Kränze (Siegeskränze) werden in der Schrift mindesten zwanzig Mal erwähnt und nur einmal ausdrücklich als Fälschung bezogen auf ein feindliches Heer (Offb 9,7). Doch bei dem Siegeskranz aus Offb 6,2 können wir davon ausgehen, dass er dem Reiter von Gott verliehen wurde, um seinen Auftrag zu erfüllen oder gerade weil er seinen Auftrag siegreich erfüllen wird.

Wofür steht der siegende Reiter?

Von diesem Reiter wird gesagt, dass er auszog „siegend und um zu siegen“. Da ihm auch noch bei seinem Auszug der Siegeskranz gegeben wurde, ist eine Niederlage ausgeschlossen. Doch womit oder mit wem lässt sich dieser Sieger identifizieren? Unter den Auslegern sind die Positionen zum Teil gegensätzlich. Die Sichtweisen reichen von Christus (Joh 16,33) bis zum Antichristen, mit all den Pseudopropheten (Mt 24,4-5). Oder weltliche Herrscher durch ihre Eroberungen und triumphalen Krönungen (Offb 11,7; 13,1-7).

Seit dem Sündenfall scheint das Böse sich immer wieder durchzusetzen. Der Stärkere besiegt den Schwächeren (1Mose 4; 6; 10-11; 14; 19). Die Lügenpropheten hatten und haben ebenfalls in allen Kulturen und Epochen Hochkonjunktur. Die Gesetzlosigkeit nimmt hier und da immer mehr zu. Ja, der Drache und das Tier erringen unter dem Einfluss von Babylon und der Unterstützung des falschen Propheten anscheinend immer mehr Siege. So lesen wir in Offb 13,7-8: „Und es wurde ihm (dem Tier) gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden (besiegen); und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, (jeder) dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt.“ (ähnlich auch Offb 11,7). Aber ist das schon eine Begründung für den Sieg des Tieres und aller finsterer Mächte an allen Fronten? Kosten doch ihre Siege unzählige Menschenleben. Wurden nicht alle Sieger letztlich auch zu Besiegten? Dem scheinbaren Sieg der Mächte der Finsternis steht der Sieg des Christus gegenüber, beginnend in der Verheißung (1Mose 3,15) über seinen Sieg durch Tod und Auferstehung, so wie abschließend im Endgericht (Offb 17,14; 19,11-21; 20,10-15).

In dem Bild des Reiters auf dem weißen Pferd (Offb 6,1-2) sehen wir den siegreichen Beginn, die Entfaltung und Vollendung des Reiches Gottes in dieser Welt durch die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus (Röm 1,16-17).

Anders als in Offb 19,11-15, wo Jesus als Weltrichter für alle sichtbar einher zieht, muss in dem Bild des Reiters aus Offb 6,2 Christus nicht zwingend als Person gesehen werden. Das ist auch verständlich, regiert er doch von seinem Thron aus, doch hier auf Erden hat er sein Volk, das geleitet und ausgestattet ist mit seinem Wort und dem Heiligen Geist (Joh 14-16; Apg 1,5.8; 2,1-4; 2Kor 10,4-5). Jesus legte die Grundlage für diesen siegeszug. Er sagte seinen Jüngern: „Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt.“ (Joh 16,33). Und in Offb 5,5 sagt einer der Ältesten zu Johannes: „Weine nicht! Siehe, es hat überwunden (gesiegt) der Löwe aus dem Stamm Juda“.

Das Bild des Reiters auf dem weißen Pferd beinhaltet auch den Siegeszug des Evangeliums (Mt 28,18-20; Lk 24,47; Apg 1,8; 2,37-41; 6,1-6; 13,28; Röm 1,17; 15,19; Mt 24,14). Für die Glaubenden dient es zur Rettung, für die, welche es ablehnen, zum Gericht. „Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ (Joh 3,18).

Der Reiter auf dem weißen Pferd kann auch für alle stehen, die durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes siegend voranschreiten im Kampf gegen Sünde und die finsteren Mächte des Satans. „Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“ (Eph 6,12). Johannes schreibt: „Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet (besiegt) die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (1Joh 5,4). Oder: „Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?“ (1Joh 5,5). Und in 1Kor 15,57 schreibt Paulus: „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!“ Und in Röm 8,37 steht: „Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat.“ (dazu auch 2Kor 2,14).

Seit Beginn des Kampfes zwischen Gott und dem Feind, dem Satan, dem Drachen, der alten Schlange (1Mose 3,15) steht der Sieg durch den Retter, König und Richter Jesus Christus fest. Und mit ihm siegen die Gläubigen aller Zeiten. Zu diesen zählen auch alle Überwinder und Blutzeugen seit Abel (Lk 11,51). Es ist die Schar der Überwinder, deren Namen im Buch des Lebens stehen und die das Tier nicht angebetet haben. „Und sie haben ihn (den Drachen) überwunden (besiegt) wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod!“ (Offb 12,11). Ja, die Verfolgungen und das Märtyrertum der Gläubigen ist in diesem Kampf und geistlichen Siegeszug eingeschlossen (Mt 5,11; 10,23; 23,34; Lk 21,12; Apg 8,1; 11,19; Offb 2,10; 3,10; 6,9-11; 11,7; 13,10; 20,4-5). Ja, der Kampf ist zwar noch nicht zu Ende, doch der Siegende (die Siegenden) stehen bei Gott bereits fest: „und das Lamm wird sie überwinden (besiegen); denn es ist der Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue.“ (Offb 17,14; ebenso 19,11-15). Somit ist die gesamte Heilsgeschichte von zwei ähnlichen Bildern (Offb 6,1-2 und 19,11-15) die einen Siegeszug darstellen, eingerahmt.

2.2.2 Das Lamm öffnet das zweite Siegel: Der Reiter auf dem feuerroten Pferd – was wird durch dieses Bild dargestellt?

„Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Lebewesen sagen: Komm! Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“ (Offb 6,3-4).

Nach der Öffnung des zweiten Siegels durch das Lamm, tritt das zweite lebendige Wesen (ähnlich einem Stier) in Aktion und ruft: „Komm“. Und sogleich sieht Johannes ein zweites Pferd. Während das erste (weiße) Pferd durch eine eindeutige Farbbezeichnung beschrieben wird, wird das zweite Pferd als feurig charakterisiert. Die farbliche Komponente `rot, gr. `kokkino` kommt hier im Text nicht vor. Im griechischen steht hier `pyrros – feurig`, abgeleitet von `pyr – Feuer`. Beispiele für `feurig`: Offb 9,17: feurige Panzer; 12,3: feuriger Drache; 19,20 und 20,14: feuriger See; 4Mose 14,14: feurige Säule; 21,6 und 5Mose 8,15: feurige Schlangen; 2Kön 2,11: feuriger Wagen; 2Kön 6,17: feurige Rosse; Sach 1,8: feuriges Pferd; 2,9: feurige Mauer. Dass das Feuer verschiedene Rottöne zeigt, ist ein anderes Thema.

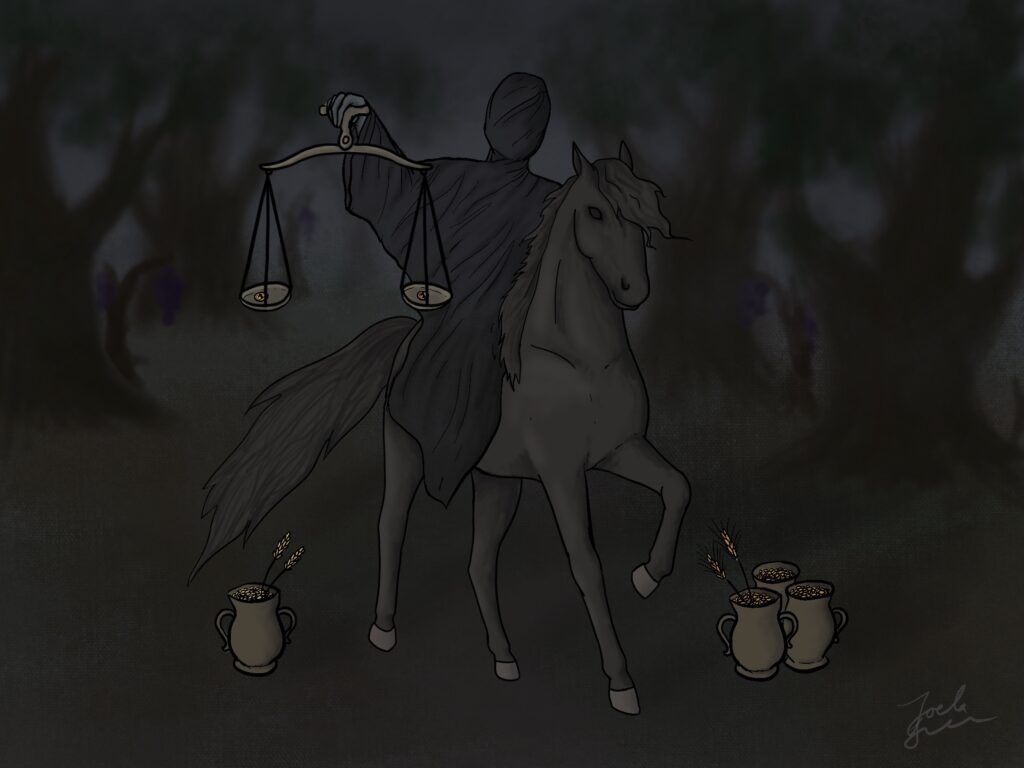

Abbildung 2 Der Reiter auf dem feurigen Pferd, mit einem großen Schwert in der Hand (Zeichnung von Joela Schüle am 25. April 2021).

Feuer kommt in der Bibel mehr als 400 Mal vor und zwar in verschiedenen Zusammenhängen und Bestimmungen.

- Feuer steht für Gott, seine Herrlichkeit und auch für seinen Zorn (2Mose 24,17; 5Mose 4,24mit Hebr 12,27; Jes 30,27; 33,14ff; Joel 2,3).

- Gottes Wort wird mit Feuer verglichen (Jer 5,13-14; 23,29).

- Feuer steht auch für Gericht (1Mose 19; mit Lk 17,29; Lk 3,17; Offb 20,9-10).

- Feuer steht aber auch gelegentlich für Läuterung (Jes 48,10).

Das feurige Pferd kann für etwas Bedrohliches stehen, Verzehrendes und Vernichtendes. Mit Feuer wurden Häuser, Städte und Getreidefelder verbrannt (1Mose 19,24; 2Mose 9,23; Ri 15,5; 18,27; Jes 1,7; Mt 22,7).

Das Aussehen des Pferdes lässt auf den Reiter und dessen Funktion schließen, denn wie auch bei den anderen Pferden mit ihren Reitern bilden diese sowohl eine charakterliche als auch funktionelle Einheit. Diesem Reiter wurde „Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“ Zweimal wird betont, dass ihm gegeben wurde.

Durch das große Schwert wird verdeutlicht, womit sie einander umbringen und dass auf diese Weise der Friede genommen wird. Aber von wem wurde diesem Reiter Macht verliehen? Die Frage nach der Macht erinnert uns an die grundsätzliche Aussage von Jesus an Pilatus: „Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.“ (Joh 19,11). Gott verleiht oder gewährt Macht (Jes 46,11), doch er ist nicht der Urheber und Förderer der Ungerechtigkeit (vergleiche dazu auch: Hiob 1,8ff; 2,3ff; Dan 2,21; 7,25; Lk 22,53; Röm 13,1ff; Jak 1,13). Der Frieden wurde von der Erde genommen, die Ursachen dafür liegen in der verdorbenen Natur des Menschen (Jak 4,1; 1Joh 4,12). Neid, Habgier führt zum Streit und weil keiner nachgibt, kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und dies geschah unter anderem durch den Einsatz der Waffe `Schwert` (gr. machaira). Betont wird, dass dem Reiter ein Großes Schwert gegeben wurde. Es gab verschiedene Arten, Formen und Größen dieser Waffenart.

Anmerkung: Anfang September 2023 wurde ein Fund bekannt gegeben. In einer Höhle bei En-Gedi entdeckten Forscher in einem Holzbeschlag vier noch gut erhaltene Schwerter aus der Zeit des Bar Kochba Aufstandes (135 n.Chr.). Drei davon waren in der Größe von 60-65 cm und eines war 45 cm lang.

Hier einige Stellen in denen diese Waffe im buchstäblichen Sinne gemeint ist und auch eingesetzt wurde: Offb 13,10.14; Hebr 11,34.37; Röm 13,4; 8,35; Apg 12,1-2; 16,27; Lk 22,36-38. 49-52; Mt 26,47.51-55.

Wenn das Schwert zum Einsatz kommt, ist es mit dem Frieden vorbei. Das Römische Reich rühmte sich mit ihrem `pax romana` (Apg 24,2). Doch der Blutzoll dafür war sehr hoch. Und die Geschichte spottet jener Bezeichnung.

Die gr. Formulierung `allelous sfaxousin` heißt eigentlich `einander schlachteten, abschlachteten. Das gr. Verb `sfaxousin ` wird häufig im liturgischen Bereich (schlachten der Opfertiere) verwendet (2Mose 12,6 u.a.m.) und auch bezogen auf das Lamm Gottes (Offb 5,6.12; 13,8; Jes 53,7; Apg 8,32). Der Begriff wird auch für das Abschlachten der Zeugen von Jesus verwendet (Offb 6,9). Der Tötungsbegriff `schlachten` wird auch bei Kriegshandlungen mit dem Einsatz von Schwert verwendet (Hes 21,15.20.33). In 2Sam 11,25 und Jer 12,12 wird vom Schwert gesagt, dass es frisst (gr. fagetai). Es handelt sich um die gleiche Wortwurzel wie auch in den oben genannten Stellen von Offb 6,4. Dazu heißt es, dass sie einander schlachteten, man kann sogar sagen, einander (mit dem Schwert) auffraßen (vgl. dazu Sach 8,10). Das dieses Verb sogar im Wort `sarkofagos – Fleischfresser` seinen Niederschlag fand, zeigt seine breite Verwendung.

Anmerkung: Doch wie steht es mit der Aussage von Jesus: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert.“ (Mt 10,34f; und Lukas ergänzt in 12,51f: Zwietracht, Enzweihung). Wir verstehen, dass es sich hier um eine ganz andere Ebene der Bedeutung von Schwert handelt trotz des ähnlichen Wortlauts. Diese Aussage hebt den geistlichen Kampf hervor, samt der Teilung in zwei Lager, welche mit der Verkündigung des Evangeliums im Zusammenhang steht. Während auf der Seite der Menschen das physische Schwert eingesetzt wird, kämpfen Christus und seine Nachfolger mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes

(Hebr 4,12; Eph 6,17). Für die Waffe Schwert gibt es auch eine andere Bezeichnung `romfaia`, welches unter anderem auch im übertragenen Sinne verwendet wird (Offb 1,16; 2,16; 19,15.21; Lk 2,35). Doch auch diese Schwertart ist ursprünglich als Waffe zum physischen töten geschaffen worden wie der Vergleich von Offb 6,4 mit 6,8 nahelegt. Hier wird noch mal deutlich wie wichtig es ist, den Kontext zu beachten. Und wie gefährlich es werden kann, wenn die Schrift nur buchstäblich ausgelegt wird.

Im Bild vom Reiter auf dem feurigen Pferd geht es um Kriege, Blutvergießen, Brände und Zerstörung aller Art, wie sie bereits seit Kain gab, in alter Zeit durch Eroberungen im großen Stil und wie sie Jesus vorausgesagt hat in seiner Ölbergrede (Jes 37,26; Jer 12,12; Mt 24,7-9; Mk 13; Lk 21). Damit geht einher, dass der natürliche Friede genommen wird sowohl im lokalen als auch im globalen Umfang.

Unter dem Bild der ersten Posaune werden Zerstörungen beschrieben, welche unter anderem auch durch Feuer entstehen (Offb 8,7).

Aus den Mäulern der Rosse aus Offb 9,17-18 ging Feuer, Rauch und Schwefel hervor, doch durch sie wird uns eine Perspektive gezeigt welche sich auf einer anderen, einer geistigen Ebene abspielt.

Obwohl durch das Bild des zweiten Reiters eindeutig zerstörerische, also negative Geschehnisse dargestellt werden, geschieht es unter der Zulassung und Kontrolle dessen, der auf dem Thron ist. Und was für uns heute nicht mehr im Blickfeld ist, dass Gott in der Geschichte Israels unter anderem selbst Kriege angeordnet hatte oder als Züchtigungsrute für sein Volk kommen ließ (Jos 1ff). Aber auch Gericht angekündigt hat im Falle von Ungehorsam: 3Mose 26,33; 5Mose 4,27; 7,15; 28,60-64; 32,35; Hab 1,5-8; Jes 45,7; 46,11).

Nun wenden wir uns den Texten aus dem Alten Testament zu, die auf irgend eine Weise das Bild in Offb 6,3-4 noch mehr erhellen könnten.

Unter den Gespannen in den Visionen des Propheten Sacharia kommen auch feurige Pferde vor. „Ich sah in dieser Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten (feurigen) Pferde, und er hielt zwischen den Myrten in der Tiefe, und hinter ihm waren rote (feurige) braune und weiße Pferde.“ (Sach 1,8 ähnlich auch in 6,2: feuriges Pferdegespann). Wie bereits in dem Abschnitt 2.2.1 beschrieben, stellen diese Gespanne bildhaft die vier Winde des Himmels (himmlische Geistwesen) dar, die vor dem Herrn der Erde stehen und in seinem Auftrag ausziehen. Der genaue Auftrag für das Pferdegespann mit den feurigen Rossen ist nicht beschrieben. Doch von den Engeln heißt es: „Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen.“ (Hebr 1,7 mit Bezug auf Ps 104,4; dazu auch Offb 14,8: Engel, der die Macht über das Feuer hatte). Der Reiter auf dem einzelnen feurigen Pferd (Sach 1,8) hat eine besondere Funktion im Zusammenhang der vier Gespanne. Vom Gesamtkonzept des Buches Sacharia ist jedoch ersichtlich, dass der Herr durch Gericht und Gnade die Wiederherstellung Israels (Jerusalem, Tempel) im Auge hat, gleichzeitig aber die Völker durch Gericht zur Rechenschaft ziehen wird, um auch diese zur Umkehr zu rufen (Dan 3,26-31; Sach 1,13-17; 2,1-17; 8,20-22). Und diese Perspektive sollte im Bild des Reiters aus Offb 6,3-4 nicht aus dem Auge verloren gehen.